四川省成功驯化野生蜜环菌并达到规模化出菇的里程碑事件,为美食食材的供应注入了新的活力。蜜环菌作为“小鸡炖蘑菇”中的关键成分,其驯化成功的信息无疑引起了广泛关注。

蜜环菌的身份和别名

蜜环菌被赋予多个名称,广为人知。它是东北特色菜肴“小鸡炖蘑菇”中不可或缺的蘑菇原料。这种蘑菇亦称榛蘑、蜜环蕈或青冈蕈。在川南地区,人们亲切地称之为“黑脚苗”或“焦脚菇”,这一称呼源于其菌柄黑色,似被烧焦的外观。这种现象揭示了不同地区对同一蘑菇品种的认知和命名差异,颇具趣味。同时,蜜环菌的这些别名有助于人们在野外考察或市场交易等场合准确识别,具有显著的实际意义。

出菇地点及规模

四川省食用菌研究所合作基地,位于成都市都江堰市,是田庆忠合作社的试验基地。该基地成功实现了1亩蜜环菌(榛蘑)的栽培出菇。这标志着从无到有的重大突破,此前四川地区尚无如此规模的野生蜜环菌驯化出菇成果。这一成果为扩大种植面积、提升蘑菇产量提供了成功案例和数据支持。这一喜讯对都江堰周边有意投身蘑菇种植业的人们来说,无疑是一大鼓舞。

这一成就源于长期的辛勤付出。田庆忠的合作社自三年前从野外采集到菌种后,便着手进行驯化实验,经过持续不懈的努力,终于在今年实现了目标。

人工培育难度

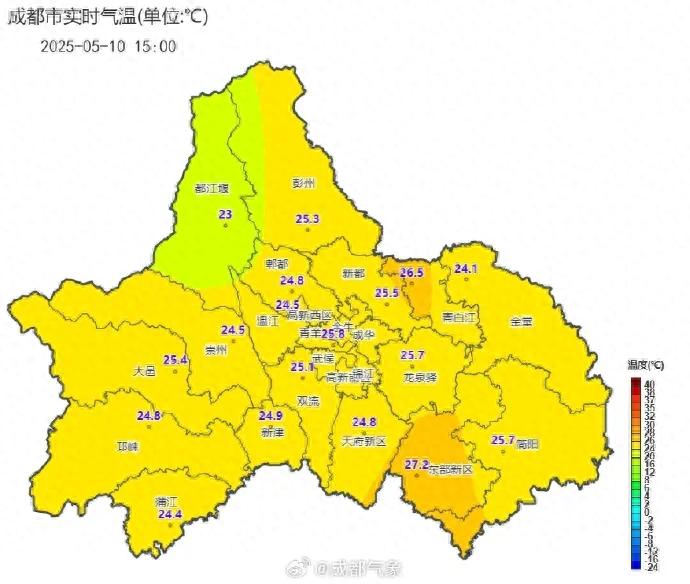

人工培育蜜环菌并非易事。田庆忠指出,蜜环菌对生长环境及气温条件有较高要求。其最适宜的出菇温度约为20℃,且并非在普通土壤中即可生长,需在枯木或树桩上生长。这种严格的环境要求,为人工培育带来了极大的挑战。自三年前开始尝试至今,历经多次失败与调整,今年方才成功出菇。由此可见,若要实现大规模且稳定的种植,必须对蜜环菌的生长条件进行更为精确的控制。

蜜环菌与天麻之间形成共生关系。在此共生状态下,由于能量供应等多重因素的限制,蜜环菌难以形成子实体。这一特性也增加了人工促进其出菇的难度。

全国驯化培育状况

蜜环菌的人工驯化在全国范围内尚未广泛普及。然而,今年9月,黑龙江省大兴安岭地区已成功驯化了野生蜜环菌。与此形成鲜明对比的是,四川省此前尚未取得此类成功的案例。这次的成功标志着四川省在菌类驯化领域的突破。这一现象凸显了我国菌类驯化培育在不同地区的差异性,以及各地区发展的不平衡。随着四川省的成功,其他地区有望借鉴其经验,进而推动全国范围内蜜环菌人工驯化培育的进一步发展。

产量与未来规划

截至目前,该试验田的预计产量约为500公斤新鲜作物。这一产量在东北地区的人工栽培基地中属于中等水平,其对应的经济价值大约为一万元。然而,目前该试验仍处于初级阶段,其产量的一致性尚待进一步验证。田庆忠已对未来发展有所规划,待产量稳定后,计划扩大种植规模。若大规模种植得以实施,四川将能够自给自足于“小鸡炖蘑菇”所需的蜜环菌,并能为市场提供更多此类蘑菇食材。这不仅能够满足单一菜肴的原料需求,对当地食用菌产业的发展亦具有积极的推动作用。

对美食文化的意义

蜜环菌是东北名菜“小鸡炖蘑菇”的关键原料,四川地区已成功驯化并实现大规模出菇,这对美食文化的传播具有显著影响。从东北至西南,美食文化交流呈现多元化趋势。蜜环菌产量的提升,或将为更多人带来品尝地道“小鸡炖蘑菇”的机会。同时,四川本地驯化培育的成功,是否将催生具有四川特色的“小鸡炖蘑菇”新菜品?这无疑是一个引人深思的问题。欢迎各位在评论区发表意见,并请点赞及分享本文。