11月6日早上8:30,"雪龙2"号极地科考破冰船传来了令人振奋的消息:它已成功穿越赤道,从北半球进入南半球。这一成就不仅亮点纷呈,更是科考旅程中的一个关键里程碑。与此同时,当地户外气温高达约30℃,这对科考船上的各项设备,尤其是轮机系统,构成了不小的挑战。

跨越赤道意义非凡

雪龙2号的这次航行标志着极地科学考察进入了一个新阶段。其航线穿越赤道,完成了从北半球到南半球的跨越。这一行动对于深入探索南半球极地海域至关重要。承载着科学使命的雪龙2号,在11月6日上午8:30启动了南半球考察的新征程。收集到的海域数据将为未来的科学研究提供关键支撑。从更广阔的科学考察视角来看,南北半球数据的对比分析也是此次穿越赤道的深层次意义之一。

船舶在穿越不同地域时,其航行安全至关重要。一旦在横渡赤道期间遭遇设备故障等状况,后续的科研活动将面临重重阻碍。因此,雪龙2号成功抵达南半球,标志着这一阶段的良好开端。

赤道高温的挑战

科考船在赤道区域必须面对约30℃的高温环境,这一客观现实。此类高温可能引发多种问题,影响设备和科研工作。从外部看,船体结构可能因温度波动出现热胀冷缩现象。内部而言,船舱内温度的上升对人员工作和设备寿命均构成不利影响。

船上众多精密仪器对温度和湿度条件有严格规定。以轮机舱为例,高温环境可能损害仪器精度。若高温状况持续,船舶整体运行性能可能受损,进而引发动力效能下降等问题。

轮机部门成为关键

面对高温带来的挑战,轮机部门的作用愈发凸显。正如其名,轮机部门扮演着船舶心脏的守护者角色。在雪龙2号船上,该部门肩负着确保设备稳定运行的关键任务。在高温环境中,他们需细致入微地预防设备可能出现的故障。

轮机部实习生武杨力在提及板式冷却器的维护工作时指出,轮机部门的工作性质既细致又繁杂。他们的每一个操作都间接影响着整船的运行安全。此外,轮机部门的工作环境相对恶劣,机舱内噪音嘈杂,温度亦较高。

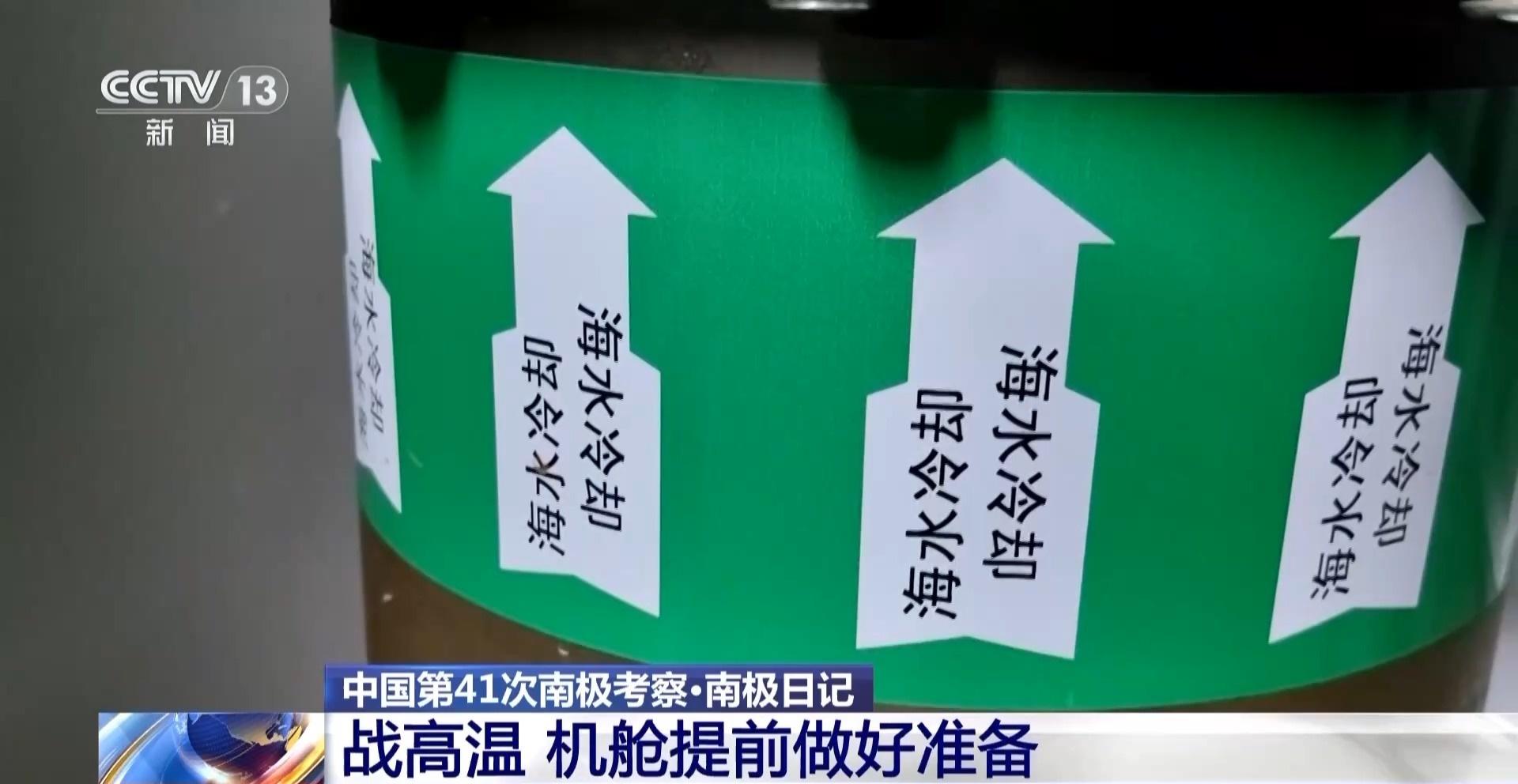

板式冷却器的维护

针对赤道地区的高温气候,轮机部门对板式冷却器进行了主动维护。他们运用海水反冲洗技术,有效清除冷却器内部的淤泥,以此确保其热交换效率。尽管这一过程表面看似简易,但实际操作中却需掌握一定的技术要领。特别是要平衡冲洗力度,既要彻底清除淤泥,又需避免对板式冷却器本身造成损害。

本次冲洗的实际效果显著,温度变化在3℃至5℃之间,由原先的32℃降至30℃左右,这一变化充分证明了维护工作的成效。此调整对维持机舱内温度稳定和确保设备动力稳定起着至关重要的作用。

机舱动力系统与高温

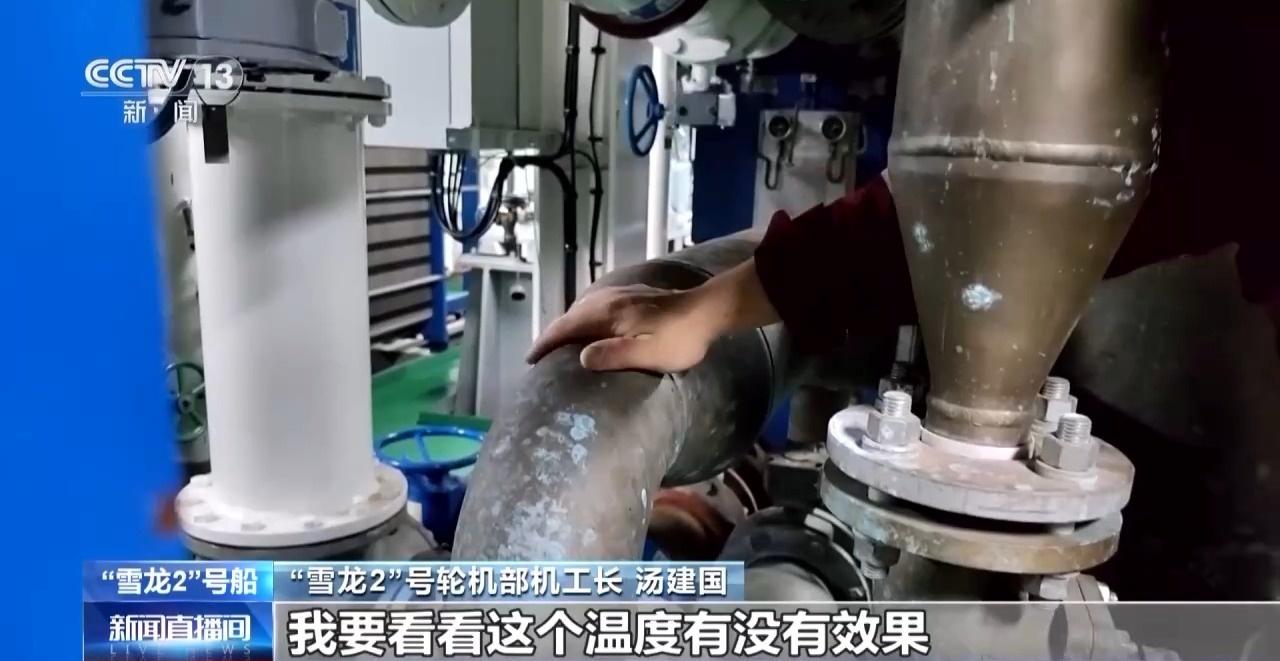

汤建国机工长认为,他们最担忧的是外界海水温度的升高可能对机舱系统造成影响。机舱作为船只的动力心脏,集聚了众多动力设备。若海水温度过高导致机舱温度上升,动力设备可能面临过载风险,从而引发船只速度下降。

为防止此类事件发生,他们在穿越赤道前特别强化了板式冷却器的清洗等关键保障措施。动力设备的正常运行是科考船航行的核心动力,若此环节出现故障,科考船不仅无法按时完成考察任务,其基本航行安全也将面临极大威胁。

集控室的密切监视

雪龙2号的集控室内,轮机部门实行着每日四班轮换的工作制。工作人员神经紧绷,密切监视着科考船的设备运作。尽管船外是辽阔无垠的海洋,视野极为宽广,但轮机部门成员却需坚守在封闭的集控室内,默默确保科考船的设备始终处于正常工作状态。

对于这类持续时间较长的航海科研任务,我们是否能在未来为轮机部门的员工创造更优的工作条件,或是提升设备维护的技术水平?期待大家的共同探讨,同时诚挚邀请各位点赞并转发本篇文章。