近期,一则消息引起了广泛关注:江西的尧女士遭遇了突发健康问题,在当地医疗机构接受治疗后病情未见好转,甚至有所加剧。随后,她在海军军医大学第三附属医院得到了救治,病情得以好转。这一事件凸显了医疗资源配置的不均衡,以及不同医疗手段在重症救治中的关键作用。

尧女士患病初况

自今年9月5日之前的两个月起,江西的尧女士出现了乏力、食欲减退以及全身皮肤黄染的症状。在当地医院接受了一个多月的治疗,然而病情并未得到改善,反而胆红素水平不降反升。这一结果无疑给尧女士及其家人带来了沉重的打击。尧女士的健康状况持续恶化,生命仿佛被一层阴霾笼罩。同时,这也引发了公众对于当地医院治疗方案可能存在的局限性或诊断准确性的质疑。

尧女士在本地医疗条件不尽如人意的情况下,决定寻求新的治疗方案。当天,即9月5日,这位年满59岁的患者,在亲人的扶持下,来到了海军军医大学第三附属医院接受治疗。

确诊过程艰辛

海军军医大学第三附属医院肝胆内科的邹珊珊副教授接待了尧女士。她详细询问了尧女士的病史,并进行了细致的体检。结果显示,尧女士的健康状况比预期严重得多。在两周内,总胆红素水平竟然翻倍,从226umol/L上升至453.2umol/L,同时凝血功能出现下降。这些数据表明,尧女士的肝功能正在迅速恶化。综合各项指标和其他检查结果,尧女士被确诊为“肝功能衰竭”。这种病症极为凶险,诊断结果预示着尧女士的生命安全受到严重威胁,预后极为不佳。

相关数据显示,肝功能衰竭患者若未获得及时有效治疗,病情可能会急剧加剧,对生命构成严重威胁。尽管此类病症的发病率并非最高,但其致死率却不容忽视。

人工肝治疗考量

尧女士患有“肝功能衰竭”,医院治疗团队正考虑采用人工肝技术。邹珊珊副教授指出,在肝衰竭的早期或中期实施人工肝支持治疗具有显著价值。此举有助于遏制病情进展,加速肝脏功能恢复,并提升患者整体预后。具体操作上,通过体外装置暂时替代肝脏部分功能,清除血液中的有害成分,并补充蛋白质、凝血因子等必要物质,为肝脏恢复提供有利环境,甚至有助于争取肝移植的时机。

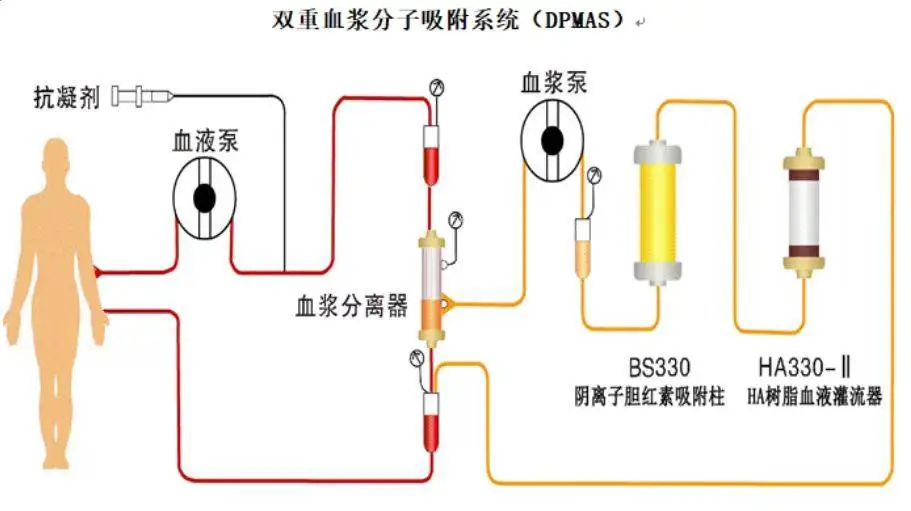

在临床应用中,人工肝模式种类繁多,包括血液或血浆灌流、血液滤过、血液透析、血浆置换、连续性血液净化技术以及分子吸附再循环系统等。根据患者的具体状况,这些模式可以灵活组合,以期实现最理想的治疗效果。

双重血浆分子吸附治疗

尧女士在接受治疗过程中,医疗团队评估了双重血浆分子吸附(DPMAS)疗法的可行性。该疗法通过两个吸附柱的共同作用,显著提升了清除炎性介质、胆红素等有害物质的能力。至9月份,尧女士已接受3次DPMAS治疗,其肝功能显著好转,总胆红素水平稳定降至117umol/L,凝血功能亦恢复正常。

双重血浆分子吸附治疗并非适用于所有患者,其应用与患者的健康状况、疾病进展阶段等多因素密切相关。因此,医生必须对患者状况进行精确评估,以确定是否适宜采用该治疗方法。

患者家属担忧

尧女士及其家属对人工肝治疗缺乏认知,内心充满了恐惧与疑问。毕竟,这项治疗手段较为专业且复杂,对大多数人而言较为生疏。此时,医院肝胆内科主任胡和平与邹珊珊主动与他们进行沟通,详尽地为他们讲解了人工肝治疗的相关知识,涵盖了治疗原理、预期效果及潜在风险等方面。在充分了解之后,家属与患者消除了疑虑,最终同意采用这一治疗方法。

面对这类新兴的治疗方法,众多患者及其亲属普遍存在相似的忧虑和困惑。这种心理状态主要源于对医疗知识的不足,从而突显了医生在治疗阶段向患者和家属详细解释病情及治疗方案的重要性。

人工肝的类型和适用范围

依据2023年版的人工肝血液净化系统治疗指南,人工肝主要分为非生物型、生物型和混合型三种。在临床治疗中,非生物型人工肝的应用最为广泛。这种人工肝集合成、解毒和代谢等多种功能于一身。

人工肝的适用范围各异,针对的对象亦有所不同。主要适用于因致病物质或代谢障碍导致中间产物累积的患者,包括由各种病因引起的肝衰竭前期、早期和中期的患者,以及因化学物质或毒物导致的急性中毒患者。然而,人工肝治疗存在一定的禁忌症,如严重活动性出血、弥漫性血管内凝血,以及心脑血管意外引起的非稳定梗死等。这些信息对于医生准确评估患者是否适宜接受人工肝治疗至关重要。

随着医疗领域的持续进步,新型治疗方法层出不穷,为患者带来了更多康复的机遇。在此,提出一个疑问:针对诸如人工肝等既复杂又有效的治疗方法,医院应如何更有效地普及相关知识,以促进患者及其家属的快速接纳?期待您的点赞、转发及评论,分享您的观点。