梁鸿以“梁庄”为创作素材,创作了众多作品。在现代社会中,农民工与乡村之间的联系充满了矛盾。他们在城市中难以找到归属感,而乡村对他们而言也变得日益陌生。这种现象亟需引起广泛关注。

创作意图探讨

梁鸿创作《出梁庄记》旨在探讨进城农民与梁庄之间的联系。当前,城市扩张趋势明显,众多农民涌入城市寻求工作机会。以我国为例,城市化步伐加快,大批农民汇入城市人流。这些农民的身份、尊严和价值感来源多样且复杂。乡村与城市之间正形成新的关系模式,这一变化关乎生存共同体的本质。这一现象既揭示了社会现状,也展现了农民在巨大社会变革中的处境。

梁鸿致力于进行深入的探讨。对于农民而言,村庄和传统具有深远的意义。梁庄在众多人心目中占据着不可动摇的位置,虽然它可能显得有些抽象,但已深深植根于人们心中。这种现象与许多前往城市务工的人相似,对于他们来说,家乡的这片土地依然是情感的坚实依托。

年轻一代的疏离感

梁庄的年轻一代纷纷外出寻求工作机会,却普遍遭遇了归属感的缺失。在中国,众多乡村的年轻劳动力纷纷涌入城市,融入了各种都市生活。他们身处在城市中,四周是高耸入云的摩天大楼,却感受不到家的温暖。与此同时,他们对乡村的归属感似乎也不够强烈。这或许是因为乡村的生存模式与他们的理想生活存在一定的差距。

梁庄的村地依然存在,它象征着一种抽象的家园。在某种程度上,无论这些年轻人漂泊至何方,只要梁庄的土地尚存,他们便在故乡拥有自己的位置。然而,这种情感纽带在现代社会发展的浪潮中,显得异常脆弱。

写作的期望

梁鸿创作《梁庄》旨在使公众能够深刻认识乡村,感知生命的消逝,以及洞察人们的生平故事。然而,许多人根深蒂固的价值观往往难以转变,能够引发一些共鸣便已算得上是良好的成效。对于众多城市居民来说,他们往往忽视乡村的存在,对乡村居民的故事了解甚少,因而难以形成基本的理解。

她渴望自己的作品《梁庄》能够引发共鸣。然而,她清醒地认识到,要真正改变人们的价值观是一项艰巨的任务。她的这一愿望,更多是希望人们能够反思自身与乡村的联系,并在乡村的故事中体会到生命的普遍性。然而,实现这一点并非易事。

写作角度的寻找

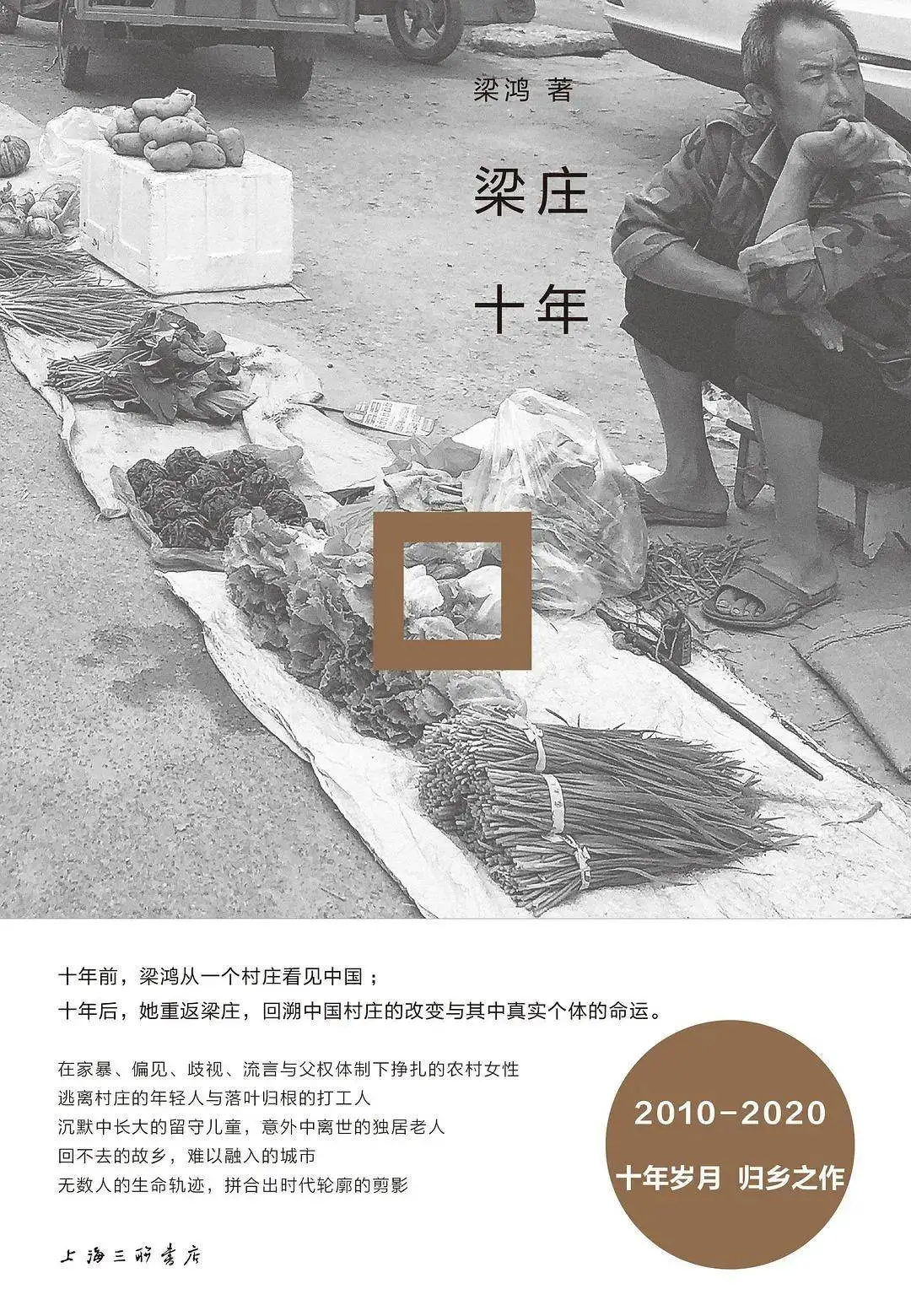

在《中国在梁庄》至《梁庄十年》的创作过程中,梁鸿持续探索着独特的写作视角。她深刻认识到文学创作的艰辛,需在摆脱鲁迅《故乡》等经典作品的深远影响的同时,继续承载对乡村的深切关怀。这一过程跨越了数年,伴随着诸多转变与成熟。

众多作家在寻求创新写作手法的过程中,普遍遭遇着相似的难题:是坚守传统还是突破传统以展现新的思想深度。梁鸿通过长期的实践,成功在这两者之间找到了平衡点,并试图从全新的视角来展现梁庄的故事及其背后的深刻思考。

文学与时间的关系

梁鸿指出,文学与新闻存在差异,新闻强调时效性,而文学则更注重时间的跨度。在其梁庄系列作品中,梁鸿将自己定位为一位记录者,仿佛在制作一部跨越时间长河的纪录片。她旨在通过文字,捕捉新生命的诞生与个体的衰老等生命过程,并将其永久保留。

随着时间的推移,文学作品使人们得以回顾过往,从中探寻深藏的力量。即便历经多年,经典文学作品依旧受到人们的推崇与深入思考。读者能通过这些作品洞察那个时代的社情民意,以及人们的内心情感世界。

写作切入视角

梁鸿在梁庄的著作中,融合了内外部观察视角。在众多田野调查与非虚构创作中,如何才能更加真诚地切入主题?在田野调查过程中,内部视角因其天然的情感优势,能够实现深入的理解;而外部视角则有助于提供客观的审视。

众多作者在创作过程中,常遭遇如何协调两种观察角度的挑战。他们既要深入村民的生活,细致捕捉生活点滴,又要保持距离,进行冷静的理性分析。如何在这两者之间取得平衡,掌握分寸,是一个值得深思的问题。

当前城市化进程加速,我们如何促使更多人士关注乡村现状及进城农民的生存状况?期待您在评论区参与讨论,并对本文给予点赞与转发。