安岳石窟,在我国文化遗产的宝库中,宛如一颗熠熠生辉却深藏不露的珍珠。自东汉时期开始,该地区的崖墓壁刻便开启了石刻艺术的先河。经过隋唐时期的进一步发展,安岳石窟不仅继承了龙门石窟的精髓,更开启了大足石窟的先声,从而确立了其独特的地位。这种地位,正是其价值所在。

安岳石窟的发展历程

安岳石窟艺术起源于东汉,其初始形态为崖墓壁刻。随着时间的推移,隋唐时期,安岳石窟在土地上崭露头角,技艺达到了精湛的水平。这一发展轨迹充分展现了古代雕刻艺术的传承与革新。这一过程并非一蹴而就,而是历代工匠智慧与心血的汇聚。这些石刻历经千年风雨,至今仍基本保持完整,这也反映出当地民众对本土文化遗产保护意识的不断提升。

安岳石窟的演变与所处时代的社会背景紧密相连。朝代的更替、宗教的兴盛等因素,共同塑造了其发展的轨迹。在社会稳定与繁荣的时期,石窟的建造规模和艺术水平通常更为宏大与精致。

安岳石窟的现有规模

安岳石窟规模庞大,其中保存有超过10万尊唐宋时期的摩崖造像,以及超过40万字的石刻经文。该地拥有全国重点文物保护单位10处,省级文物保护单位30处。这些不同时期的艺术作品在数量上确保了安岳石窟的规模基础。

各个景区内窟龛与造像数量各异,例如圆觉洞景区拥有103个窟龛和1933尊造像,其中以唐、五代、宋时期的作品为主。景区内有三尊高达6米以上的大像,气势恢宏。卧佛院则拥有126个文物编号和1613尊摩崖造像。这些具体数据直观地展示了其在国内石窟艺术领域的重要地位。

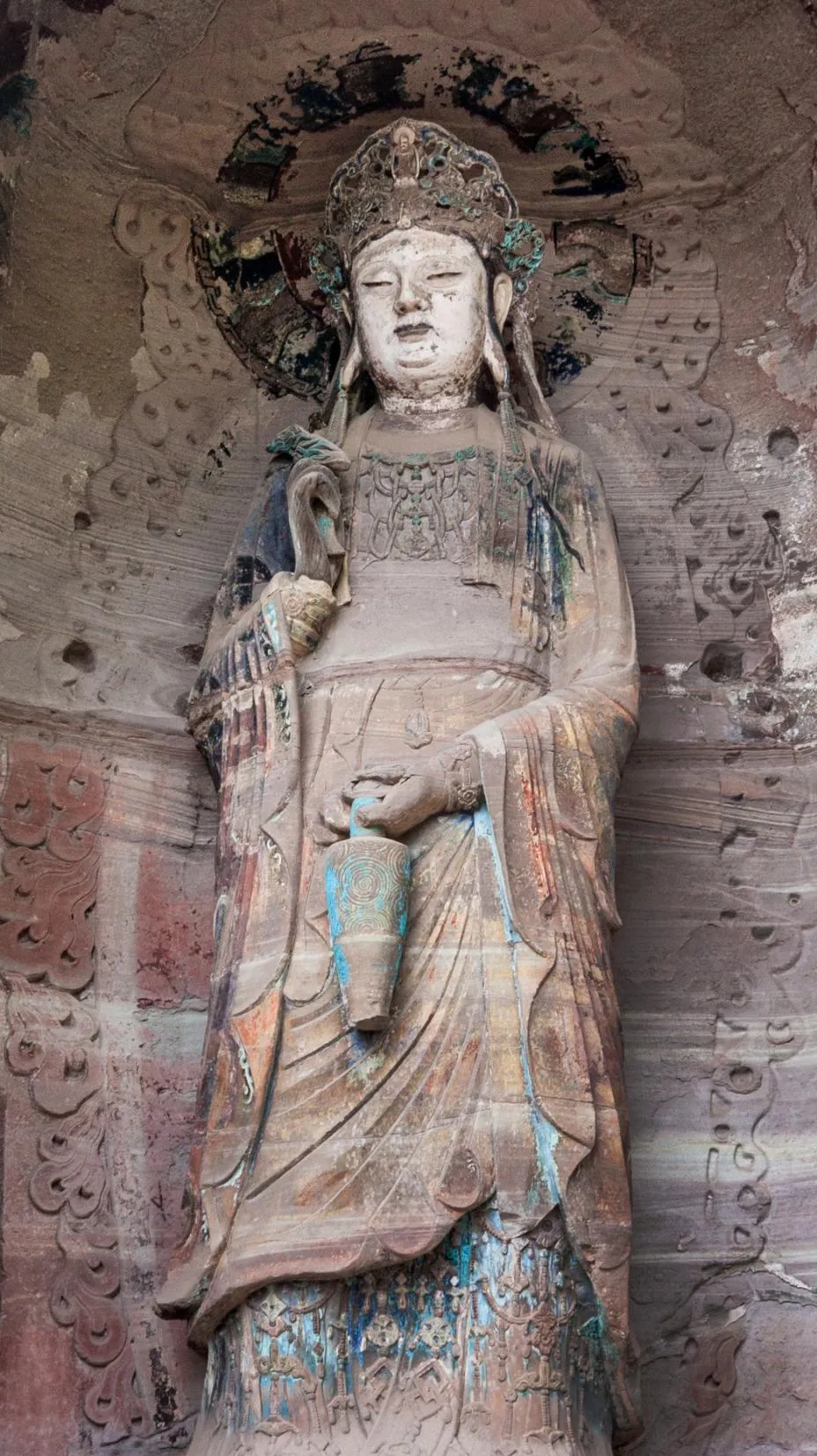

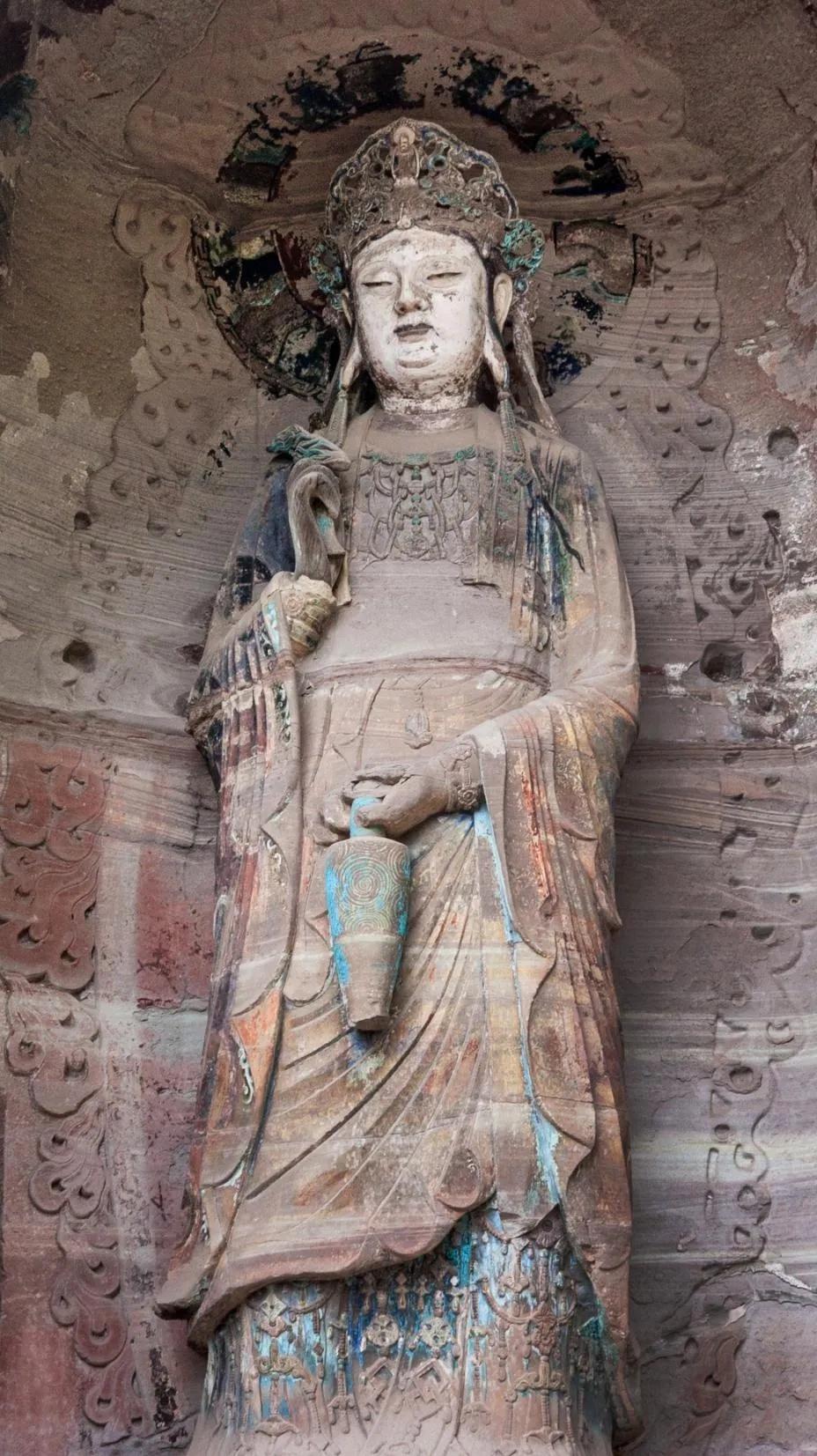

安岳石窟的独特造像

安岳石窟中,独特的造像风格随处可见。在圆觉洞景区,"西方三圣"的石像雕刻风格与众不同,独树一帜。卧佛院因拥有“全国最大左侧卧佛”而著称。而毗卢洞内的紫竹观音,以其优雅的姿态和慈祥的面容,被誉为“全国最美紫竹观音”。

这种独特性一方面源自匠人当时的创作观念,另一方面亦与当地宗教及地域文化紧密相连。匠人巧妙地将地域文化元素融入造像之中,赋予其不可模仿的特性,从而使得这些造像在中华石窟艺术领域中独树一帜,显得格外独特。

安岳石窟的代表性景点

安岳石窟内蕴藏着众多值得世人关注的景点。其中,卧佛院坐落于安岳县卧佛镇的卧佛村。该院的卧佛摩崖石刻造像被列为全国重点文物保护单位,同时,景区亦被评为国家AAA级。在卧佛沟两侧的崖壁上,保存着大量不同朝代的造像和佛经。

四川安岳县石羊镇油坪村的塔子山上,坐落着毗卢洞,洞内拥有465尊造像,构成了一幅壮观的群像画面。同样位于安岳县石羊镇的华严洞,以其“华严三圣”的景象尤为引人注目,洞窟中的壁画与浮雕艺术价值极高。这些景点各具特色,共同守护着石窟艺术的精美与传承。

安岳石窟的艺术价值

其艺术价值在多个维度得以展现。在雕刻技艺上,通过现存作品,可见其从早期之简朴至后期之精湛的演变轨迹。唐、五代、宋等时期独特的技艺风格均有保存,如圆觉洞中的造像便是例证。在宗教文化价值方面,这些造像多以佛教为主题,对于研究当时宗教教义的传播具有重要意义。

从艺术影响力的角度审视,该艺术形式承接了龙门石窟的精髓,又启发了大足石刻的兴起,这表明它在石窟艺术的发展链条中扮演了承上启下的核心角色,有力地促进了地域文化和宗教文化的传播与弘扬。

安岳石窟的保护期待

尽管部分景区已实施相应级别的保护措施,然而这些历史悠久的石窟依然承受着多方面的威胁。自然因素如风化侵蚀和地质灾害,都可能对石窟造成损害。此外,若旅游开发不当,也可能引发一系列负面影响。

在现代快速发展的潮流中,如何更有效地保护安岳石窟?这是一个值得我们深入思考的议题。我们期待更多人士能够关注并参与到安岳石窟的保护工作中,携手为这一文化遗迹的传承贡献力量。同时,我们也希望广大读者能够点赞、转发这篇文章,让更多人了解安岳石窟的独特魅力及其保护的重要性。