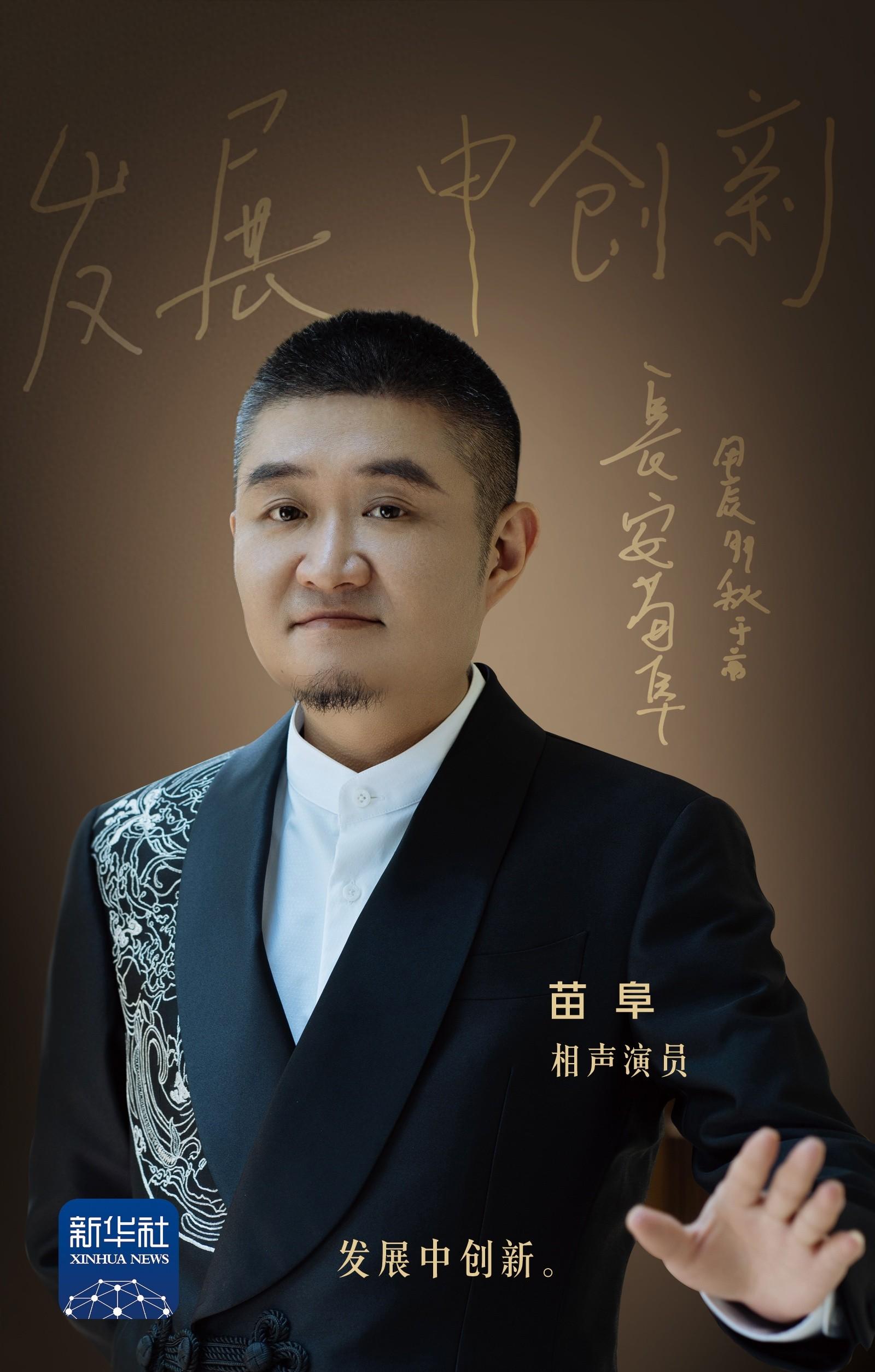

当前,随着娱乐产业的迅猛发展,相声领域所遭遇的各类问题已成为公众关注的焦点。这一领域的发展不仅关乎传统文化的延续,而且青年相声演员苗阜的独家访谈,同样引发了广泛的思考与讨论。

相声界的人员流失

相声界正面临一个严峻挑战,即转行人数的上升。正如苗阜所述,众多从业者正纷纷选择离开。这一现象的背后,是线下观众数量的急剧减少。在2020年以前,相声的上座率尚可,但随着时间的流逝,如今的上座率已显著下滑。据不完全统计,一些传统相声场所的上座率近年来较之前下降了近三成。观众数量的减少直接影响了演员的收入,尤其是小剧场演员的舞台收入变得极为微薄,这一状况促使众多从业者选择退出相声行业。

新生力量的能力不足同样值得关注。新入行的相声演员在作品创作与舞台表演两方面,均未达到较高水平。例如,他们在创作过程中难以确保作品的高品质,而在表演上,也缺少成熟演员对节奏的精准掌控。这种现象对于小型剧场以及相声行业的整体发展,均构成了一定的障碍。

观众流失的原因

在快节奏生活方式的影响下,观众的选择成为了相声观众数量减少的原因之一。随着互联网的飞速发展,大众普遍陷入了一种快节奏的生活模式。在此背景下,线下欣赏相声逐渐成为一种较为昂贵的享受,因为人们往往没有足够的时间坐下来连续三个小时聆听相声。与此同时,脱口秀等新兴喜剧形式因其快速节奏和密集的笑点,更受大众喜爱。脱口秀的特点在于其紧凑的节奏和密集的笑料,无需观众长时间积累情绪或耐心等待。相较之下,相声往往需要较长的铺垫,要求观众具备耐心和专注。当前,观众普遍心态浮躁,难以长时间沉浸于相声的氛围之中,许多人难以保持耐心。

观众对相声的新鲜感逐渐减弱,这亦是问题之一。昔日,相声曾是民众休闲生活的重要组成部分。然而,随着众多娱乐形式的涌现,那些频繁接触相声的观众逐渐丧失了兴趣。市场上长期缺乏突破性的作品,缺乏令人眼前一亮的相声节目,导致观众与相声之间的距离逐渐拉大。

坚守相声专业性

目前,一些相声作品偏离了相声应有的专业水准。苗阜指出,其中一些作品缺乏笑料,表演方式近似于合唱团,与正宗相声相去甚远。相声艺术蕴含着丰富的传统表演技巧,如“顶、刨、撞、盖”以及“迟、急、顿、错”等。这些技巧的运用是展现相声独特魅力的核心。优秀的相声作品应当既幽默又不失深刻,让观众在笑声中也能有所感悟。专业性是相声的基石,缺失专业性,相声便丧失了灵魂,无法被称为相声。

相声表演应恪守传统风格,不可随意偏离。传统相声的精髓必须得到延续,众多经典段子正是凭借相声特有的表演手法流传至今。创新过程中,必须对这种风格予以尊重,否则资深观众将难以认同,新观众亦难以领略相声的独特魅力。

创新出精品的必要

相声发展必须走精品化道路,苗阜提出相声创作应持续从日常生活汲取素材,围绕民众生活琐事进行创作。只有深入生活,相声才能在内容上更加丰富多彩。以描绘民众日常生活的相声为例,它们往往能更深刻地触动观众的共鸣。在当前竞争激烈的喜剧市场中,唯有不断精炼作品,增强自身实力,方能在市场中稳固立足。

青曲社在创作领域实施创新考核,成为其宝贵经验之一。由苗阜创立的青曲社,采取依据演员新活数量来评估绩效的方法。此举措不仅激发了演员的创作热情,而且确保了新作品的持续涌现。据数据显示,自引入此类考核机制以来,演员的创作积极性显著提升,新作品的产量与质量亦有所提升。

教育与传承

相声艺术的传承离不开教育的支撑。苗阜先生投身相声曲艺教育领域,其举措具有远见卓识。他定期邀请曲艺界的资深名家为演员们授课,这一做法显著提升了演员们的创作水平。在这些名家的悉心指导下,演员们得以汲取前辈们积累的丰富经验。此外,将实践与曲艺艺术理论相结合,同样至关重要。以往相声的传承主要依赖师傅的口头传授,这种传统方式缺乏系统的理论支撑。如今,将实践与理论体系化相结合,对于培养新一代相声演员具有极大的益处。

相声发展的未来,体系化的培养模式具有极其重要的价值。在当今快餐文化盛行的时代,若相声仍旧依赖传统的师徒传授方式来培育人才,将显得既缓慢又低效。借助体系化的曲艺教育,相声的创作理念得以规范化,进而能够培养出大量具备高素质和专业能力的相声艺术传承者。

行业呼吁展望

相声界期待得到更多支持。当前,相声行业遭遇重重挑战,发展步履维艰。在这一关键时刻,外部援助显得尤为关键。无论是巡演场地、宣传资源还是公众关注度,若各界能够为相声创造更优的发展条件,都将对相声界产生巨大的推动作用。

各界在未来是否能够真正重视相声界的呼声,并为其发展提供全面支持,这值得我们深思。我们期待,在各方共同努力下,相声界能够涌现更多优秀作品,相声演员的辛勤付出能够得到公众认可,使传统相声艺术焕发新的光彩。这是所有相声艺术爱好者共同的期盼。希望阅读此篇报道的您,能分享您的观点,并对本文点赞支持。