过往,白二爷沙坝饱受风沙侵袭,当地流传着一首民谣:“一年一场风,春至冬终,微风令眼难睁,狂风能埋人……”然而,时至今日,这片土地已蜕变为生态治理的绿色典范,其中蕴含着众多感人的故事。

艰苦开端

白二爷沙坝,曾是风沙肆虐之地。1982年6月,和林县境内沙化最为严重的白二爷沙坝问题引起了广泛关注。时任和林县县长云福祥,率领由120名各族青年组成的治沙队伍,奔赴沙坝。其中,20岁的刘俊钱,怀揣着守护家园的决心,毅然加入了这支队伍。他们面临的是极端恶劣的环境,必须告别相对舒适的生活,投身于与风沙的抗争之中。

当时的条件极为恶劣。刘俊钱回忆说,他们仅能在仓库内用木板搭建的简易通铺上休息,夜晚,狂风夹带着沙尘从破旧的窗户涌入,与棉被混合。这仅仅是住宿环境,而白天所遭遇的风沙侵袭和烈日炙烤,更是对他们的极大考验。

恶劣环境

白二爷沙坝地区,风声与门窗碰撞声成为日常。治沙工作队在户外工作时,所面临的艰苦环境远超预期。以六号山为例,其距离驻地超过二十里,沿途尽是流动沙丘。夏季,气温可攀升至40℃,地表温度更是常年在70℃以上。队员们在那里,无论是午餐还是休息,都只能于沙山上进行。

风沙使得种植树木的难度大幅增加。即便在室内,也能明显感受到风沙的猛烈,更不用说在沙丘上挖掘树坑、栽种树木的艰难程度。此外,在这样的恶劣环境中工作的队员们,所食用的饭菜中夹杂着沙粒,就连睡觉时盖的被子也铺满了沙子。

摸索造林

恶劣环境之下,造林工作进展并不顺畅。队员们虽然认识到造林的重要性,却因缺乏经验而倍感挑战。起初,他们遭遇了苗木存活率低的问题。日间,他们在风沙中辛勤劳作;夜间,他们并未放弃学习。

夜间,他们点亮灯火,刻苦学习植树造林的技艺。经过反复实践与总结,他们发现树高坑浅是导致造林失败的主要原因。随后,他们迅速对造林模式进行了调整。在网眼中心,他们种植了沙拐柳、沙打旺等植物;在草地的外围,则种植了固沙灌木柠条等。此外,他们还采用了截干坐水深栽杨柳树的方法,在灌木丛的背后进行造林,从而显著提升了苗木的成活率,使其达到了90%。

治理成果

经过多年的不懈努力,白二爷沙坝经历了显著的转变。原本覆盖8.5万亩的流动和半流动沙丘,以及3.5万亩的水土流失区域,如今已得到有效治理。造林种草项目成功保育了12万亩土地,植被覆盖率提升至75%以上。

昔日的荒漠现已变为充满生机的绿洲。野生动物们纷纷前来在此定居。白二爷沙坝历经风沙之苦,现已焕发出勃勃生机。

卓越荣誉

白二爷沙坝治理项目的成功,不仅优化了当地生态环境,其卓越成果亦得到了广泛认可。项目团队先后荣膺“全国教育绿化祖国突击队”、“全国造林绿化千佳村”以及“内蒙古三八红旗集体”等多项殊荣。

这些荣誉见证了治沙队员辛勤付出的汗水。它们不仅是对白二爷沙坝治理成果的认可,同时也激励着更多地区积极投身于类似的治理工作。

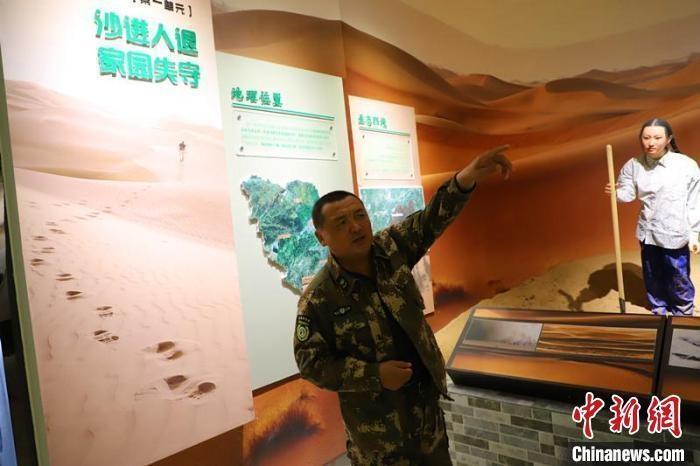

传承精神

白二爷沙坝如今已成为生态治理领域的典范。刘俊钱担任了主题教育基地的解说员。他的职责是向公众讲述治沙的历史。此举措旨在让更多的人认识到这一段辉煌的历程。

当前,众多地区亟待环境治理与改善,不禁引发疑问:白二爷沙坝的治沙精神是否能在更广泛的区域得到推广,进而使更多地区恢复生机?我们诚挚希望这一卓越的治沙事迹得到广泛传播和分享,让更多的人得以继承和发扬这种珍贵的精神。