在科学探索的征途中,不断涌现出令人瞩目的成就。近期,国际知名学术期刊《自然》发布了一篇关于演化的研究论文,报告了在南美的一项重大突破。研究人员在巴塔哥尼亚地区发现了一枚距今1.61亿年的蝌蚪化石。这一发现对人们现有的认知产生了颠覆性的影响,因为在此之前,尚未有任何关于白垩纪前蝌蚪的记录。这枚古老的蝌蚪化石蕴含着丰富的历史信息,有望为蛙类和蟾蜍的演化研究揭开新的篇章。

此化石保存状况极佳,其中所含信息对科学家研究远古蛙类和蟾蜍的生活状况具有重要意义。该化石的发现,无疑为生物演化研究带来了极大的喜悦。

无尾目演变的关键信息

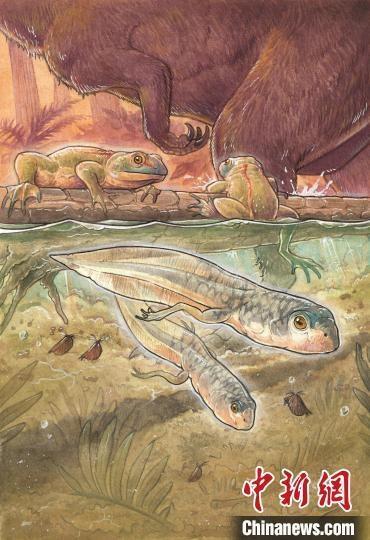

蛙类与蟾蜍均隶属于无尾目两栖动物,其生命周期分为两个阶段。据现有记录,成体蛙类的化石可追溯至晚三叠纪,然而,关于蝌蚪的史前化石发现却十分罕见。最近发现的距今1.61亿年的蝌蚪化石,对于研究无尾目的演化历程具有重要意义。

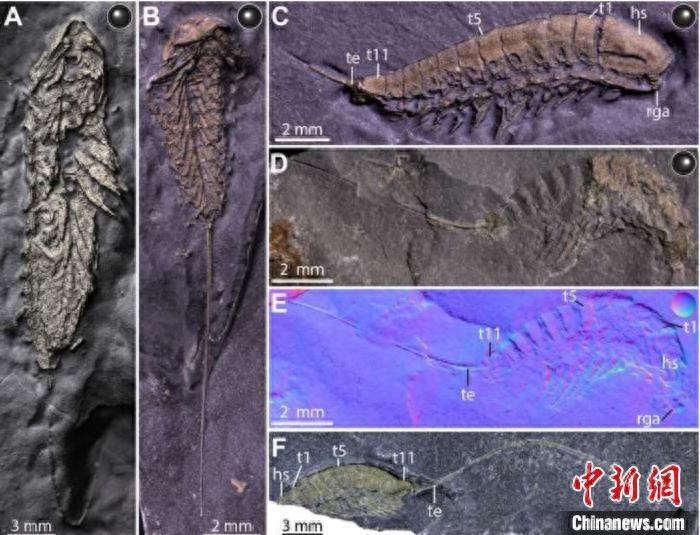

该蝌蚪正处于变态的末期阶段,通过观察其头部、身体、尾部、眼睛、神经以及前肢的明显特征,可以明确判断。在此阶段,该蝌蚪的化石为探究1.61亿年前无尾目的生命状态提供了生动逼真的图像,使得科学家能够更精确地研究无尾目的进化历程。

发掘背后的团队力量

此次研究成功得益于众多科研人员的辛勤协作。论文的首位作者及通讯作者为阿根廷迈蒙尼德大学的MarianaChuliver,她与团队成员,以及中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的合作伙伴,共同对这一化石进行了细致的深入研究。

各国研究人员携手合作,实现了资源共享和多样化研究方法的互补。在专业知识的基础上,他们共同挖掘了该蝌蚪化石的科学价值,这一成果亦彰显了当前国际科研合作的积极态势。

蝌蚪形态特征的启示

此化石揭示了众多形态学特征。其中,诸如滤食系统等蝌蚪的典型特征,早在约1.61亿年前的早期无尾目生物中便已形成。另外,据估算,该化石蝌蚪的体长接近16厘米,体型显得尤为庞大。

在相同地点,历史上有多次记录显示成年蛙体型异常庞大。这表明,此类大型体型在无尾目蛙类的历史上并非首次出现。该物种的蝌蚪和成体均具有显著的大体型,这一特征为研究无尾目蛙类体型特征的进化过程提供了宝贵的实例。

二阶段生命周期的新证

论文作者指出,新发现的蝌蚪化石样本研究揭示了关键特征,这些特征在无尾目早期演化阶段就已显现。据此推断,约在1.61亿年前,无尾目便具备了显著的变态二阶段生命周期。

该结论将为先前关于无尾目在进化过程中生命周期变化的问题提供强有力的解答,有助于学术界对无尾目的进化历史获得更为明晰的理解。

对未来研究的期待

在揭示出这枚距今1.61亿年的蝌蚪化石之后,人们纷纷提出疑问:未来是否还将有更多史前生物的化石被发掘?尽管这枚蝌蚪化石只是众多化石中的一员,但它引发的连锁效应或许能够开启对无尾目以及整个两栖类生物演变过程的新研究。若您对此发现持有更多观点或见解,欢迎点赞、转发,并在评论区留言分享。