近期,社交媒体上掀起了一股挖掘巢湖化石的热潮。众多帖子如“带孩子体验二叠纪海洋,挖掘菊石贝壳化石”等接连出现,不仅吸引了众多网友前往巢湖,同时也引发了公众对这一现象的浓厚兴趣和广泛关注。

巢湖化石获取容易

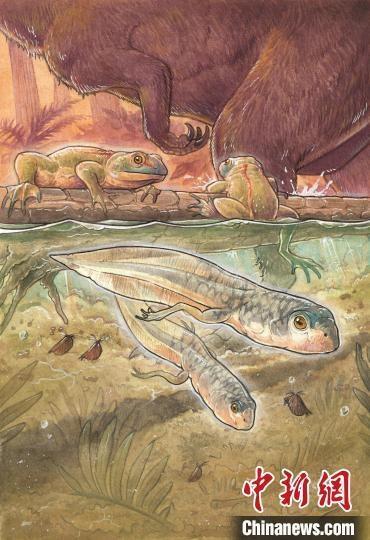

巢湖周边地区发现化石并非罕见。众多市民在社交媒体上分享了他们的发现,包括菊石以及其他无脊椎动物的化石。安徽大学资源与环境工程学院的郑刘根教授通过观察市民上传的图片,确认这些化石主要是三叶虫、珊瑚和菊石等无脊椎动物,且多为常见品种。这表明,普通民众也有机会挖掘到这些化石。巢湖周边采石场众多,山体主要由沉积岩构成,该地区岩石形成于生物大量繁衍的时期,当时为海洋环境,有利于生物的生存,因此地表露头丰富,为化石的发现提供了良好的自然条件。此外,该地区还出土了如巢湖鱼龙等具有代表性的化石,这些化石生活在三叠纪时期,并在巢湖城西的马家山、野猪山等地被发现,是世界上最早的鱼龙化石之一。

巢湖周边的化石采集环境便捷,吸引了众多人士前往一探究竟。众多家庭将挖掘化石视为一项别具特色的户外娱乐活动,孩子们在亲近自然的过程中,亦能领略到古代生物的神秘魅力。

网友交流热情高涨

社交平台上的相关帖子评论区异常活跃。众多市民纷纷留言,寻求化石的真实位置,渴望自己也能有所发现。同时,众多网友自发地分享挖掘化石的技巧,详细描述了如何更科学地挖掘出更多化石。这一连串的互动显示出公众对巢湖挖化石活动的浓厚兴趣,并踊跃参与。这股热潮自去年起便悄然兴起,经过一段时间的积累与发酵,最终在社交平台上呈现出热烈的局面。

市民曾从事化石挖掘工作,提及是受到他人分享的启发而激发兴趣,前往挖掘。挖掘到化石的瞬间,他感到无比兴奋,仿佛与远古时代产生了联系。他亦乐于在网络上分享个人经历,以吸引更多人体验这种乐趣。

掘取化石或涉法律问题

挖掘化石活动看似充满乐趣,然而其背后的法律风险不容忽视。安徽大森律师事务所的律师闻婷婷明确指出,《古生物化石保护条例》明确指出,我国境内古生物化石归国家所有。若普通市民未经批准擅自采集具有科研价值的化石,并借此谋取私利,将有可能被认定为侵犯国家财产。

目前,众多市民可能对这一法律条文尚不熟悉,仅从娱乐和兴趣的角度进行考虑。然而,随着这一现象的广泛传播,若不进行适当的指导和规范,极有可能演变成违反法律法规的集体行为。

巢湖地区出土的化石曾在非法交易市场流通,具体来源尚不明朗,是个人盗采还是团伙作案,尚无确切证据。然而,这一现象已引发广泛关注,提醒人们警惕非法化石交易活动。

收藏家市场或受影响

巢湖地区大量市民参与化石挖掘,若此现象失控,将对正规化石收藏者和交易市场带来不利影响。通过合法途径获取的优质化石在市场上价格稳定,且具备科研价值。然而,无序采集导致的大量低品质化石涌入市场,可能引发价格波动。

欧美多国对古生物化石的挖掘与交易实施了严格的规章制度。这些国家拥有健全的体系,旨在确保化石从发掘到交易的整个过程均受到有效监管。相较之下,我国在提升公众对化石采集合法性的认识以及加强化石交易市场监管方面,尚需进一步努力。

小型化石馆可能遭受影响,若合法收藏的化石因市场混乱而受到怀疑,则整个行业的发展将遭遇阻碍。

考古研究面临干扰

巢湖地区的业余化石采集活动频繁,这或许会对考古研究产生一定程度的干扰。由于采集者往往缺乏必要的专业知识和适当的工具,他们在挖掘过程中可能对化石所在的地质层造成损害。这些地质层中蕴藏着对科学研究具有重要价值的宝贵数据。

考古研究依赖于多角度的数据支撑,其中地层资料扮演着关键角色。一旦地层遭受破坏,众多关键信息将随之丧失。例如,一块包含古代生物化石的岩石,其周边的岩石种类与结构等信息,对于重现古代生态环境至关重要。然而,若地层遭到无序挖掘,其价值便会不复存在。

类似事件在其他地区亦有所发生,例如,一处考古现场曾遭非法挖掘,此行为严重阻碍了后续研究的推进。若巢湖地区亦遭遇此类状况,无疑将造成考古资源的巨大损失。

保护与爱好的平衡

如何在确保化石资源保护的同时,兼顾民众对化石探索的热爱?专业机构可以举办合法且有序的化石挖掘科普活动。这些活动既能让公众领略挖掘化石的乐趣,又能让他们在参与过程中学到丰富的古生物知识。

相关部门亟需强化对化石保护法规的宣传教育力度,以确保公众充分了解非法挖掘可能引发的严重后果。

各位读者,关于如何妥善协调公众对化石开采的激情与国家化石资源保护之间的矛盾,我们期待您的见解。欢迎积极留言,并请广泛点赞及转发本篇文章。