10月31日,国家气候中心发布了11月的气候趋势预测。这一预测对民众生活及生产领域产生广泛影响,成为本月我们应对各类事件的关键参考。同时,它也突显了气候变化所带来的众多挑战。

气温偏高水平

11月份,我国多数地区气温普遍高于往年同期。例如,内蒙古中东部及东北地区气温升高了1至2℃。如此高的气温,或将对民众的日常着装及生活习惯产生一定影响。对于往年气温较低的地区,今年冬季的服装采购计划可能需要作出相应调整。此外,气温的升高可能在一定程度上降低对能源的需求,众多取暖设备可能暂时无需大规模启动。

高温对若干行业产生了显著影响。例如,冷链物流行业可能需对制冷环节的能耗进行优化调整;在农业领域,对于一些不耐寒的作物,保暖措施的实施或许可以适当减少人力和物力的投入。

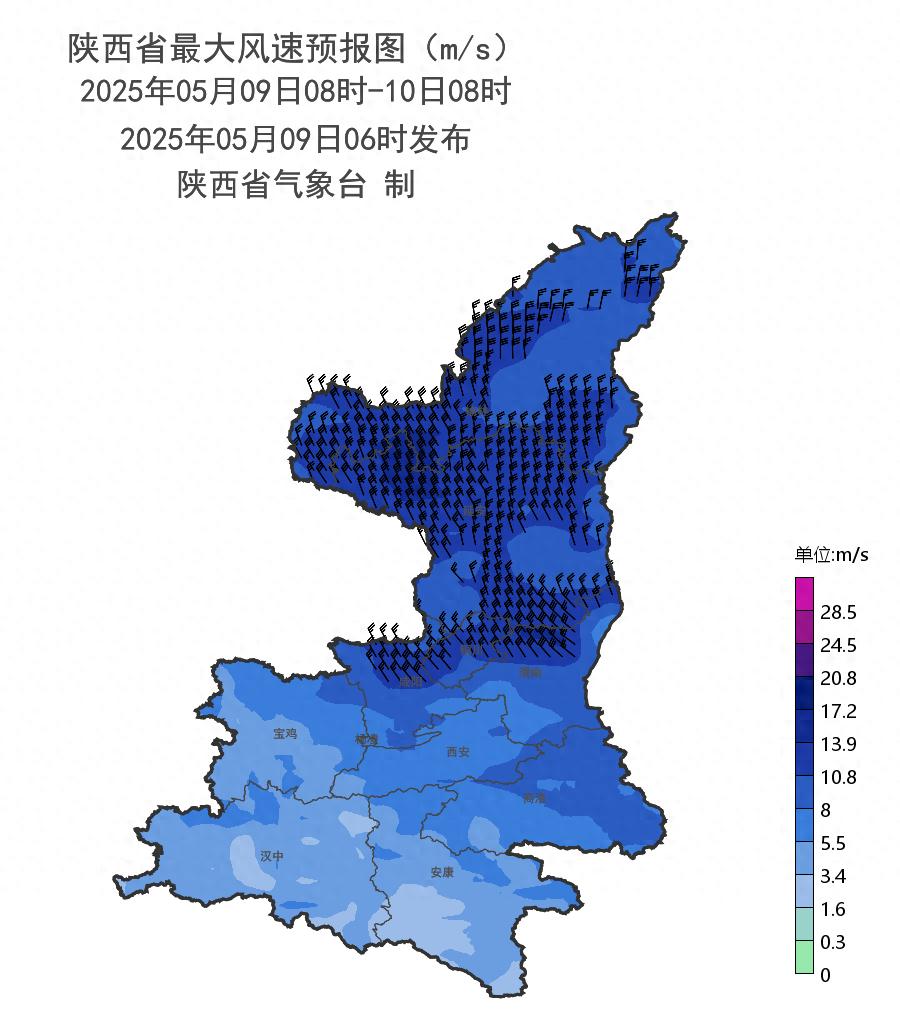

冷空气过程情况

在11月份,我国共经历了四次冷空气活动。这些活动分别发生在上旬初期和中旬中期等不同时间。值得注意的是,每次冷空气的强度各异,因此公众需要采取相应的应对措施。以11月上旬初期的强冷空气为例,它导致多地气温显著下降,民众需提前做好保暖措施,准备穿着厚重的衣物。

中等或较弱冷空气活动,尤其是在中旬和中期,其影响范围及降温程度是公众关注的焦点。此类冷空气过程对农业产生显著影响,可干扰作物生长周期。为应对不同强度的冷空气,农业部门需及时调整作物保护措施。

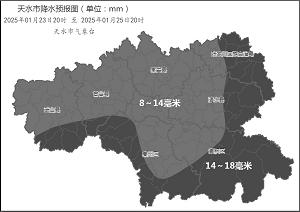

降水分布不均

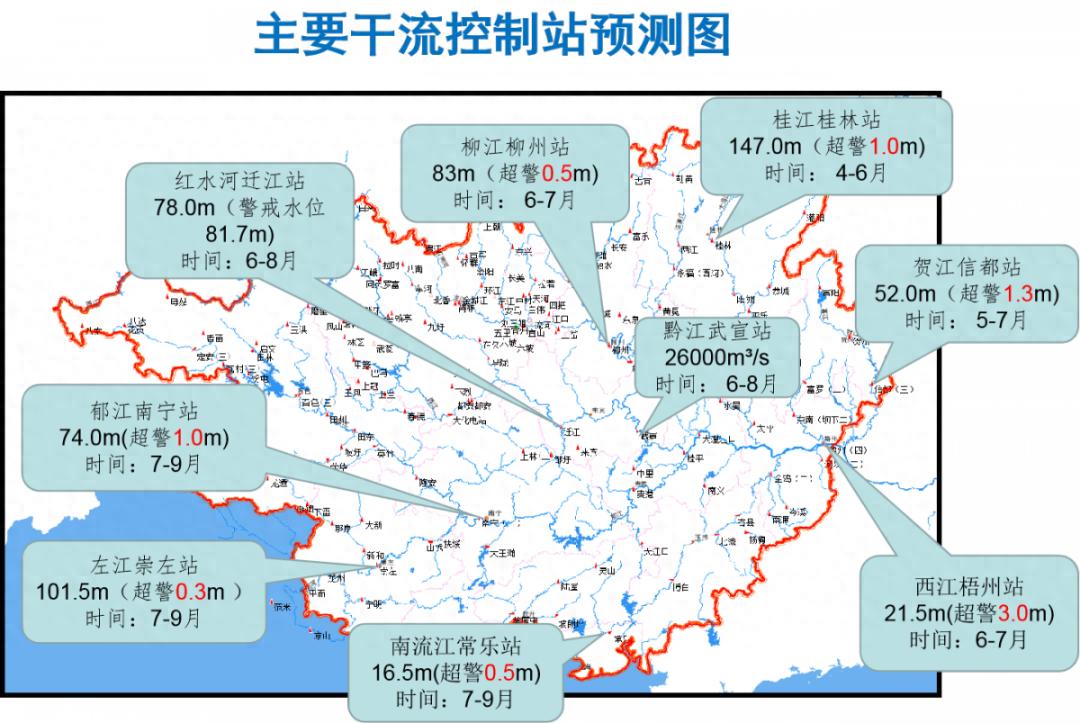

11月份,降水分布呈现出显著差异。在内蒙古中西部等地区,降水量显著增加,而华东南部等地则明显减少。降水较多的区域需关注排水防涝设施是否完备。以内蒙古中西部为例,若降水量过高,可能诱发洪涝灾害,对基础设施及农牧业生产构成威胁。

华东南部等降水稀少地区,需应对生活用水不足的挑战。若农田灌溉用水不足,还需探索其他灌溉途径,例如采用滴灌技术,以节约水资源,保障农作物正常生长。

防范台风影响

11月初,江苏东南部等地区遭受台风侵袭。对此,需密切关注台风及暴雨的短期预报。沿海地区,台风引发的暴潮将对堤坝造成冲击。以2018年台风“山竹”为例,广东等地众多堤坝便承受了巨大的冲击力。

人民生命财产安全正遭受威胁,强降水可能引发城市内涝。仅十几厘米深的积水即可导致众多小汽车无法启动,暴雨和洪涝灾害更可能淹没居民区,使民众生活陷入困境。

防范低温雨雪灾害

内蒙古东北部等区域降水量明显增加,低温雨雪灾害风险显著提升。因此,制定并实施应对预案显得尤为迫切。此类灾害通常首先对交通造成影响。以2008年南方发生的低温雨雪冰冻灾害为例,铁路和公路几乎瘫痪,众多民众在车站滞留,无法回家过年。

此类灾害对牲畜的生存构成潜在威胁。牛羊缺乏适宜的庇护和充足的饲料,面对严寒与暴雪,生存环境堪忧。养殖户需积极筹备应对策略。

其他防范工作

京津冀等地区需关注污染天气,因冷空气弱,不利于污染物扩散。雾霾天气下,不佩戴口罩外出,呼吸道疾病患者数量可能增加。环保部门在控制污染源方面扮演关键角色。同时,西南地区需加强防火措施,林火一旦发生,将严重破坏大量森林资源。华东南部地区的干旱状况亦需密切监控。干旱导致土壤干结,不利于农业生产,农民如何应对干旱、获取水源成为一大难题。综合11月的环境状况,你是否已做好应对准备?这既需要相关部门的努力,也要求公众提升防范意识。若您认为本文有益,欢迎点赞、分享并留言交流。