2018年签署的建房协议至今未得到全面执行,一方坚守诚信原则耐心等待,而另一方却持续拖延。这一纠纷引发了公众的广泛关注。在如此合同争议背后,如何保障弱势群体的合法权益,成为了一个值得深入思考的问题。

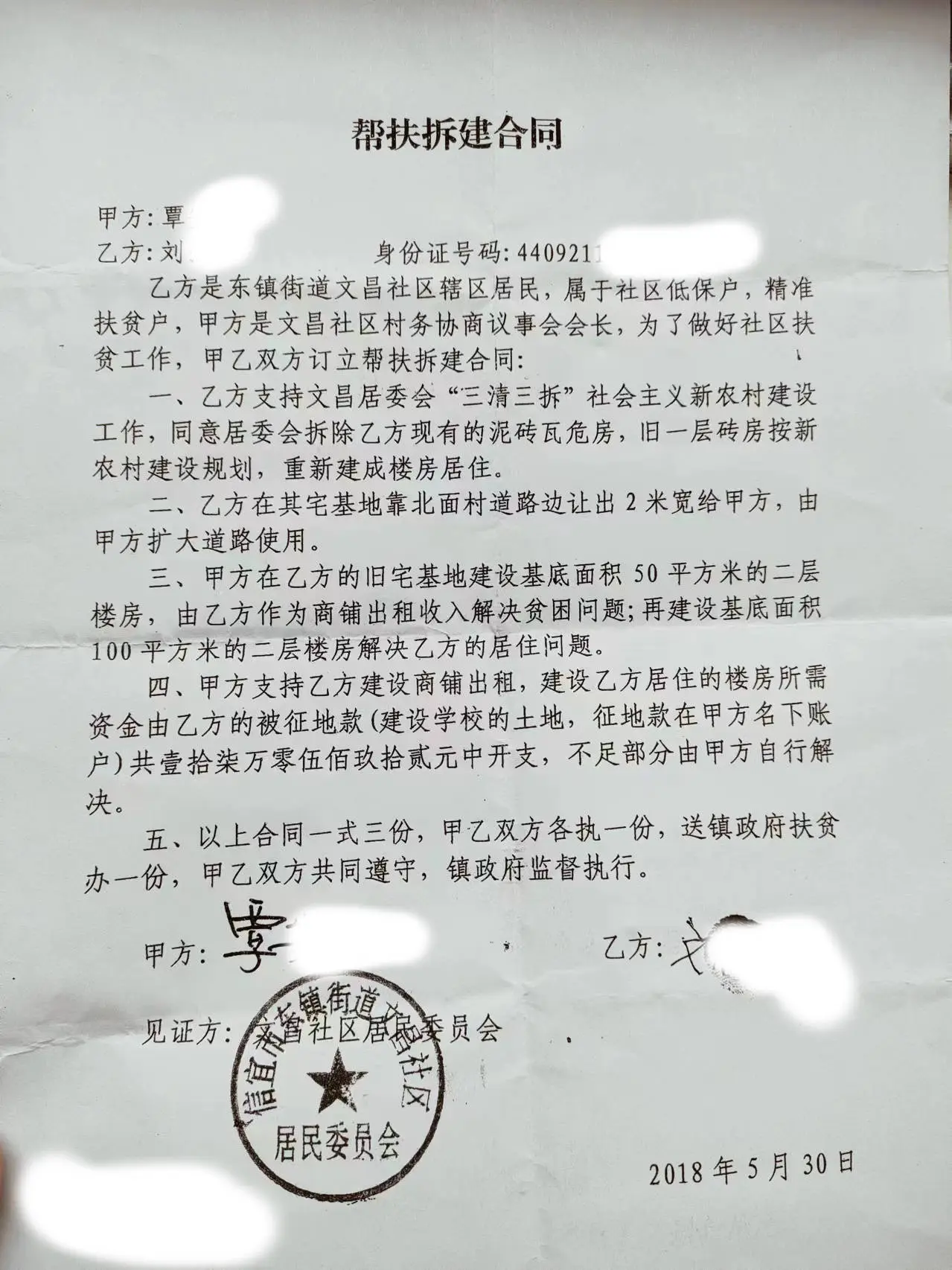

合同签订情况

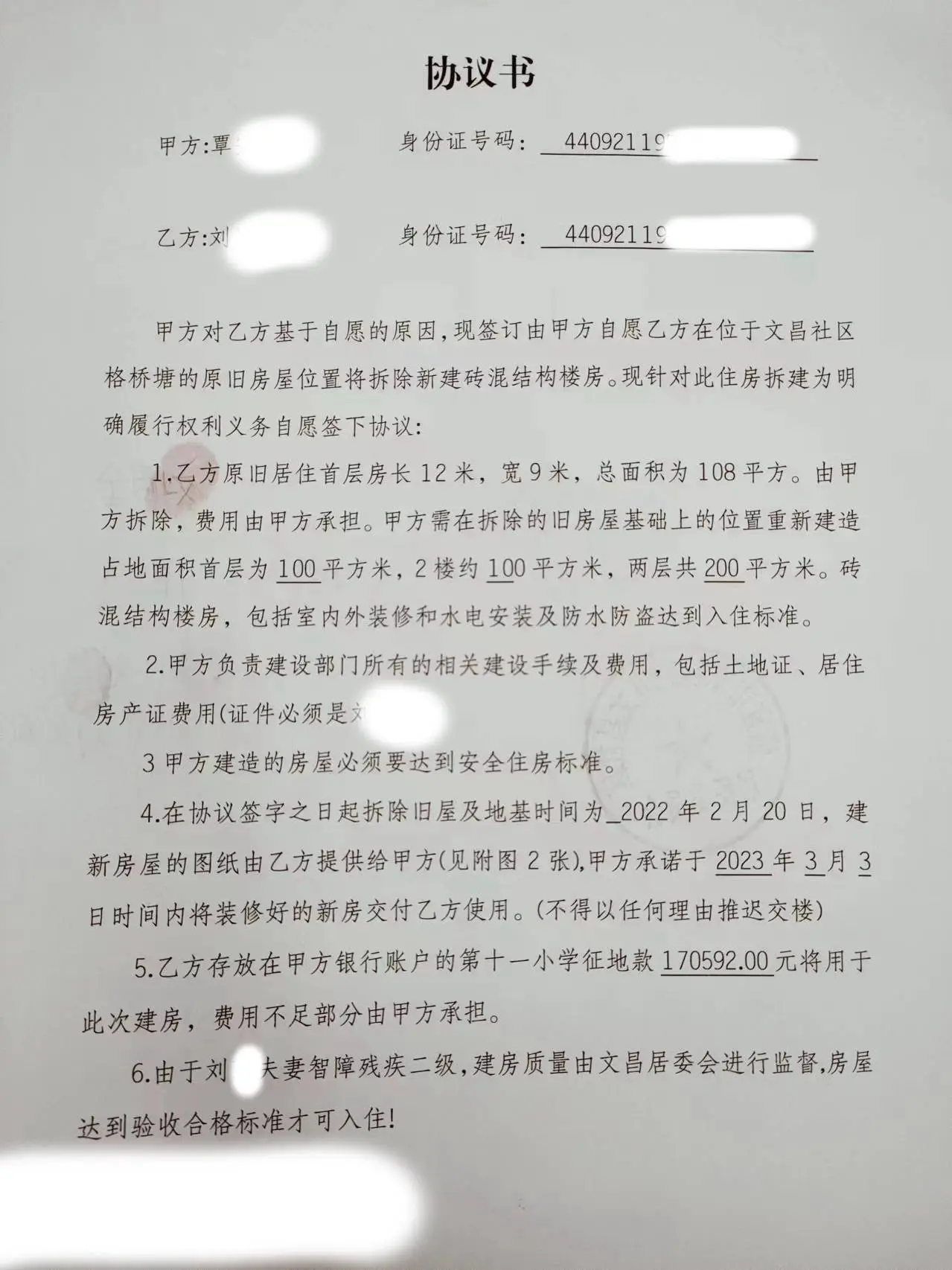

2018年,在居委会的见证下,刘某姐夫与居民覃某某达成协议。协议规定,覃某某需为刘某家建造两座房屋。资金来源中,17万元征地补偿款由刘某家提供,余款则由覃某某自行筹措。这笔17万元征地补偿款源自学校建设征收的农田。按合同约定,双方应严格执行。但实际情况却不容乐观。覃某某当时声称自己经济状况较好,承诺会关照刘某一家,并主动完成了第一栋楼的三层建筑,同时承诺将继续按合同建造第二栋楼。

实际操作中,进展显得异常迟缓。建房项目未能按预期顺利实施,尽管覃某某口头上表示同意,却迟迟未见实际行动,这为将来可能出现的争议埋下了伏笔。

家属态度

邱雪代表家属一方指出,其姐夫的家庭情况较为特殊,诸多事宜难以明确表达。然而,鉴于居委会的见证,他们当初对合同的执行并未过分担忧。她提到,覃某某与姐夫刘某同住一个社区,覃某某还涉足房地产开发,并在家乡拥有待售的商品房,因此他们相信覃某某能够履行合同中的约定。

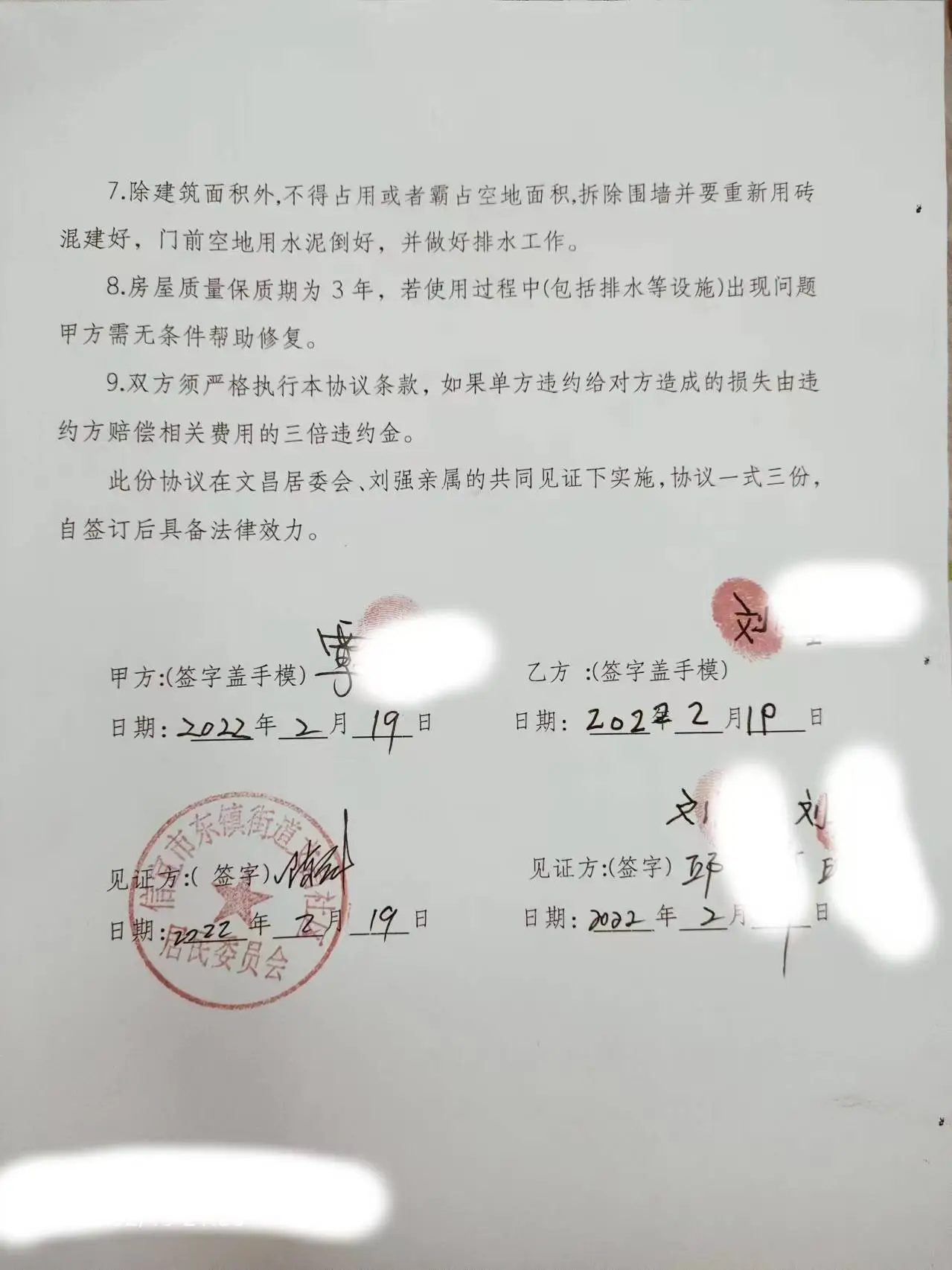

手续办理过程中,邱雪披露,2022年2月,刘某之子在居委会的监督下,与覃某某签署了《协议书》涉及第二栋房屋。然而,随后问题浮现。覃某某在刘某之子指出地基面积存在偏差并提出质疑后,并未采取积极措施予以纠正。对于房屋建设,覃某某仍旧仅作出口头承诺。

居委会立场

10月29日,文昌社区相关负责人表示,居委会仅作为事件的见证者。他们明确指出,此事涉及刘某与覃某某二人。居委会原本应在合同上增添信任度,但目前居委会的角色更像是一个旁观者。这一情况对刘某一家寄希望于居委会监督的期望而言,并非好消息。

居委会目睹了合同的签署过程,但在合同履行遇到难题时,其督促作用显得有限。此外,负责人得知覃某某因经营不善而背负了大量债务,且已搬离文昌社区,这一情况成为房屋建设进展缓慢的潜在阻碍。

覃某某经济状况

据悉,覃某某宣称个人经济状况良好,有意资助刘某家庭修建房屋,填补约三十万元的资金空缺。此承诺或许与他从事房地产开发业务以及在本地区销售商品房的经历有关。

文昌社区居委会负责人透露,覃某某因管理不善,目前负债累累。或许正因这一财务困境,导致其建房进度被延误。即便刘某提出异议,覃某某也未能采纳,其经济压力使他难以履行先前的建房承诺。

街道办情况

街道办并非未曾付出努力,他们确实采取了一系列行动,甚至成功争取到了部分建房资金。然而,尽管如此,项目进展仍停滞不前,主要原因是覃某某的拖延。街道办与居委会持续敦促覃某某履行合同,并尽快启动建房工作,但覃某某始终未采取行动,持续拖延。

街道办在此事件中已尽其责任,然而在处理这一纠纷时,仍遭遇重重困境。面对覃某某采取的拖延策略,街道办显得力不从心,缺乏有效的强力手段来推动事态进展。

家属期待

刘某一家的特殊情况引起了关注,其家属期望当地政府对此事给予重视,并敦促覃某某加快房屋建设进度。由于合同已拖延多年,刘某一家的住房尚未竣工,他们已感到十分无奈。他们期望覃某某不再拖延,同时希望当地政府介入并施加压力,推动覃某某履行合同。这一事件关系到家庭的基本居住权益。对此,公众如何看待?是否也有类似的案例发生在身边?欢迎点赞、分享,并在评论区发表您的看法。