在当前的经济发展趋势中,众多传统产业园区正努力突破“空间仅作为载体”的局限,寻求向运营管理领域的拓展。这一转变使得园区运营商既面临新的挑战,也迎来了发展机遇,成为备受关注的焦点议题。

传统园区运营的局限

传统园区往往仅将企业聚集,侧重于空间效率,却忽视了对深层规划的考量。诸多园区在规划阶段,未能充分考虑到企业间协同发展的需求。从全国范围来看,此类园区数量颇多。同时,许多园区面临严重的同质化问题,导致在激烈的市场竞争中难以凸显自身优势。面对经济不断发展的态势,若继续沿用旧有模式,园区的成长将受到阻碍,其功能也无法得到充分施展。这一现状引发了深思:如何突破这一困局?

园区内企业需求日益提高,不再仅限于物理空间的集中。他们更期待建立互动、合作与竞争等积极的良性关系。然而,在传统的运营模式中,这一需求往往难以得到满足。这一现实问题直接制约了企业的成长,也影响了园区的持续发展。

园区经济集聚效应的内涵

园区经济展现出显著的聚集效应。具体来看,在诸如发达地区的一些园区,众多企业集中布局,实现了资源的有效共享,如共同使用研发设施等。这一现象促进了规模经济的形成,从而可能降低产品成本。此外,它还引发了技术扩散效应,即一家企业的技术革新往往能激发周边企业的技术升级。在产业链中,企业间相互补充、延伸链条,对整个产业的进步起到积极作用。然而,这种聚集效应的潜力尚未被传统运营模式充分挖掘。

然而,众多园区对此并未给予充分关注,仍旧受限于陈旧的思想观念。例如,它们只关注企业地理位置的邻近性,而忽视了产业链条之间的内在联系。在这种背景下,如何有效发挥集聚效应,已成为园区运营的核心问题,这不仅关乎园区存在的根本意义,也关系到其未来的发展方向。

优化顶层定位逻辑的重要性

园区在规划与运营过程中,需从整体统筹整合的视角出发,对顶层定位逻辑进行优化,这是克服传统园区诸多不足的关键。这正如建造房屋时,坚实的地基不可或缺。产业园的明确定位需涵盖产业链、产品端和客群端的全面规划。例如,某些园区通过精确的定位,促进了园区内不同企业间的紧密联系与协作。这已不再是单纯的物理聚集,而是实现了“化学聚集和质的飞跃”。

现实中,众多园区的定位存在明显问题。调研结果显示,全国众多园区的产业定位过于侧重产品和目标客群,却忽略了从产业生态链和企业经营需求的角度进行全面考量。一些园区甚至盲目引入与整体环境不协调的企业。这种现象导致园区的发展定位模糊不清,细分程度不理想,且发展方向单一。长期发展下去,园区实际上正处在危险的边缘,其生存都成问题。

配套设施完善的意义

园区的发展离不开完善的配套设施。从吸引企业入驻的视角来看,例如,若一个园区拥有优质的住宅、便捷的交通以及丰富的娱乐设施,则企业在招聘人才时将更具竞争力。许多知名科技园区便具备此类优势。从提升区域竞争力的角度来看,完善的设施同样能增强园区的活力。以宜居性为例,若员工能在园区内既高效工作又舒适生活,那么园区的吸引力无疑会显著提升。

众多园区在现有运营模式中,该领域的发展潜力巨大。众多园区过分强调企业生产,而忽视了生活配套设施的建设。以某内地园区为例,虽然吸引了众多企业入驻,但由于周边缺乏充足的住房、商业设施等,员工在生活上遭遇诸多不便,进而导致后续发展遭遇阻碍。因此,园区管理者亟需关注并完善配套设施的建设。

抓链主企业的价值

在园区的产业运营中,确保“链主”企业的稳健发展至关重要。此类企业犹如生物链中的核心物种,扮演着至关重要的角色。以电子信息类园区为例,若存在一家在行业内享有标杆地位的企业担任链主,便能吸引众多上下游企业聚集。链主企业相当于园区展示的“明星产品”,其存在有助于增强园区的产业生态系统。

各地区正逐步认识到这一问题的严重性。例如,成都对产业园区综合服务水平的重视程度显著,并深知链主企业在园区发展中扮演的战略角色。然而,部分园区在运营中未能把握这一关键环节,缺少具有代表性的链主企业引领,导致整体产业发展动力不足。

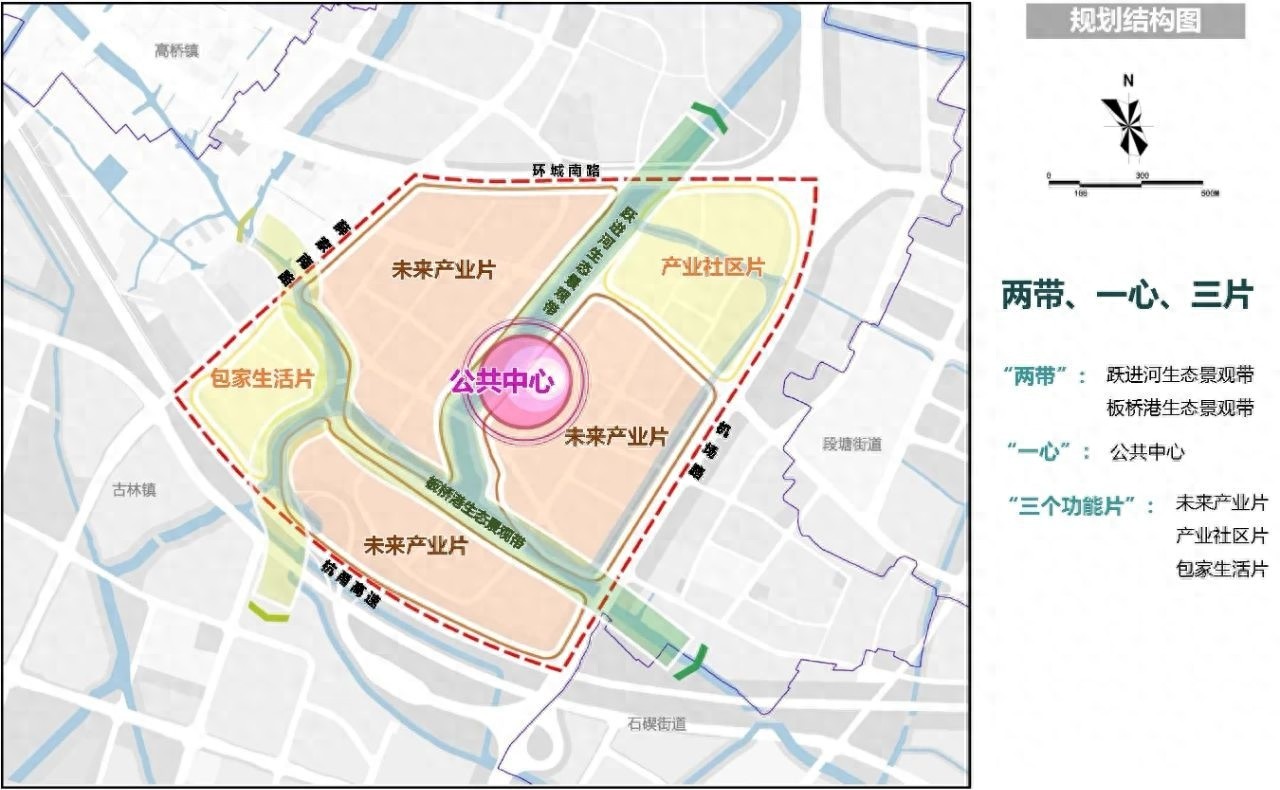

成都园区发展新方向

成都园区发展呈现积极新趋势。产业布局与当地营商环境、政策支持等多方面紧密结合。聚焦人工智能、生物医药、电子信息等新兴领域。这些领域均具备显著的发展潜力。引进企业计划宏伟,预计年内引入18家企业,其中包括2至3家核心企业,5至8家专精特新“小巨人”企业,以及10多家上下游配套企业。若规划得以实施,将显著提升成都园区的运行效能。

然而,这其中也面临诸多挑战。比如,如何高效吸引企业入驻,以及如何提供优质服务,确保它们能留下并良好发展。这需要从硬件到软件的全方位优化提升。

园区运营商在拓展至传统产业园区后端时,必须实现思维模式的全面革新。关于成都等新兴方向,各位读者,您觉得哪些方面值得其他地区参考?期待您的评论、点赞及分享。