甘肃省在农村环境整治领域实施了一系列措施,并取得了显著成效。该省投入了11.198亿元人民币用于农村环境整治,这一资金支持了31个乡镇以及嘉峪关市的全域整治工作。这笔资金的投入,对于农村环境的发展起到了至关重要的保障作用,犹如为农村环境注入了一剂强心针,为改善工作提供了坚实的经济支撑。

资金投入与环境质量总体情况

甘肃省今年拨付了11.198亿元专款,用于农村环境整治项目。目前,全省土壤和地下水环境质量整体维持稳定状态。具体来看,地下水国家监控点位的V类水比例已控制在21.1%以下。此外,受污染耕地的安全利用率持续增长,而关键用地的安全利用也得到了充分保障。这些数据反映出,在资金投入的推动下,甘肃省农村环境质量正在向积极方向转变。这种变化不仅是数字上的,更是乡村自然生态步入良性循环的标志。这一成就的取得,离不开资金的有力支持,每一笔资金都精准投入,切实改善了乡村环境。

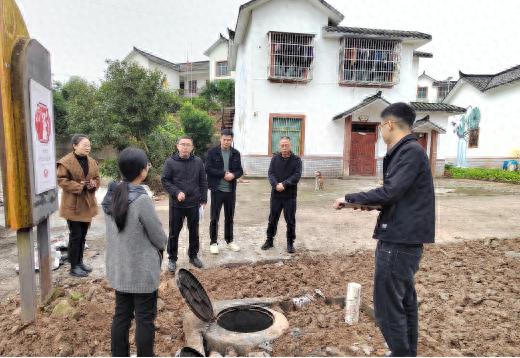

农村生态环境的持续优化不仅在大规模的环境数据中得以体现,在生活污水及黑臭水体的整治领域亦取得了显著成效。截至目前,已累计完成4702个行政村的污水治理和84条农村黑臭水体的整治,农村生活污水治理(管控)率已超过29.47%。这些成果是具体可感的,那些曾污水横流、黑臭水体遍地的村庄,如今已发生显著变化。

整治工作的导向与评估

整治工作以“三基本”为指引,如基本无污水可见,基本无村民怨言等,这一目标紧密契合农村现实需求。针对农村生活污水治理等成效,各级政府高度重视,持续进行调研评估。若某地区整治效果未达标准或出现反弹,将面临限期整改的压力。如某些村庄污水治理后再度脏污,将受到整改要求,从而促进乡村环境持续改善。

在具体工作中,设立这样的评估体系显得尤为关键。它充当着一种监管的角色,激励着各地文武官员全力以赴推进环境整治。此外,它还充当着一把衡量标准,用以评估各地的工作成效。这种定期的评估机制,有助于及时发现并解决存在的问题,确保农村环境整治工作不流于形式,真正落到实处。

规划引领的作用

在农村环境整治进程中,规划扮演着关键的引导角色。甘肃省已发布并执行了“十四五”农村生活污水治理规划,该规划指导了86个县(区)对各自的县域农村生活污水治理专项规划进行修订与完善,从而构建了“1+N”的农村生活污水治理规划体系。这一体系,通过上级规划与县区规划的协同,为农村污水治理工作确立了一个清晰的工作框架。

已相继发布农村生活污水处理设施排放标准、管理细则、技术规范及运维指南等。这些措施为全省农村污水系统治理和规范化管理提供了有力保障。凭借这些标准和规定,农村污水治理有了明确的方向,犹如在黑暗中找到了指引的明灯。无论是处理污水的方法还是设施的管理,都有了明确的依据,这显著提高了治理的效率与成效。

治理重点的精准聚焦

甘肃省针对五类治理重点,编制了年度农村生活污水治理村庄名录。这一举措具有高度针对性,有助于有的放矢地推进农村生活污水治理工作。各地应遵循资源化利用原则,结合自身地形、人口、经济等具体情况,实施差异化、分区域、分类别的有序治理。

该举措的推行确保了各个村庄能够根据自身情况选择适宜的污水治理方案。以山区附近人口稀少的村庄为例,它们可以实施简便且高效的天然净化污水方法;而对于人口众多且位于城市附近的村庄,则更适合使用先进的污水处理设施。这种因地制宜的治理策略,更贴合农村地区的多元化和复杂性。

黑臭水体排查与监管

增强农村环境治理中黑臭水体排查的常规化力度,是甘肃省在农村环境整治工作中的一项关键措施。通过精确识别农村地区的黑臭水体,对于新出现的或再次变黑变臭的水体,能够迅速纳入监管体系。实施“逐条记录、逐个清除、动态监控”的管理模式,确保所有黑臭水体都能得到妥善处理。这一做法相当于为黑臭水体建立了一份详尽的档案,每一条记录都清晰记录了处理过程。

已整治的黑臭水体加强日常监督,实施“回头看”措施,并对新增黑臭水体进行再次排查。此外,每个季度对整治成果进行核实。截至目前,清单中的85条农村黑臭水体已有84条完成整治,剩余1条正在加速推进工程,预计年内可实现清零。这些举措旨在确保农村黑臭水体治理工作能够长期有效。

长效管护机制的建立

建立农村黑臭水体长效管理机制是确保长期稳定的一项重要措施。通过优化水体巡查与清洁等配套制度,确保水体清洁由专人负责,污染治理设施得到定期维护。此外,鼓励村民参与其中,并接受社会各界的监督。

农村小微水体、沟渠等纳入河湖长制工作或网格化监管范围。此举使得农村多样化的水生态环境均得到了相应的监管模式。村民不禁对这种管护机制的长期效果产生疑问。同时,我们也期待读者分享个人观点,若您赞同此方法,请给予点赞。