本夏季,极端天气导致公路、桥梁等基础设施受损,并造成人员伤亡,相关新闻报道引发了广泛关注。这一现象突显了构建气候风险管理体系的重要性,并引发了公众的广泛思考。

极端天气冲击基础设施

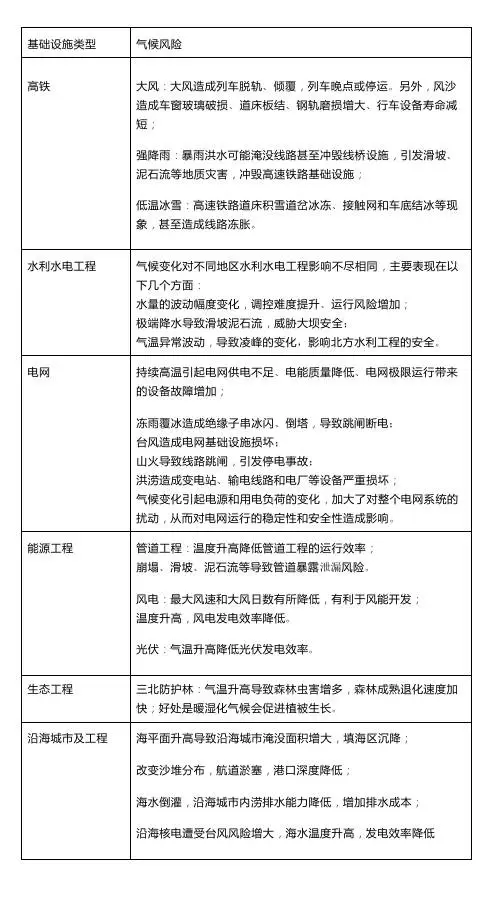

2024年1月,北京师范大学的研究报告指出,若全球减排工作未能有效推进,本世纪后半叶,约一半的交通基础设施将面临至少四种气象灾害的威胁。这一现象凸显了问题的严重性。众多基础设施在极端天气的影响下可能遭受重创,例如公路和桥梁可能直接崩塌,这不仅会阻碍交通流动,还可能对民众造成伤害。这些灾害大多与气象因素有关,例如洪水可能摧毁道路,飓风可能破坏桥梁等。

香港特区政府自1977年起便开始着手处理相关事务。当时,土力工程处负责具体管理滑坡与泥石流的风险。这一举措充分反映出某些地区早已意识到问题的严重性。这并非微不足道的问题,它直接关乎民众的生命和财产安全。

基础设施影响的连锁反应

基础设施构成一个紧密相连的整体,任何一环的故障都可能导致连锁效应。这类似于交通网络,一旦某条道路出现拥堵,其周边的通行状况也可能受到牵连。2024年,相关研究团队对此现象进行了明确阐述。

各类灾害中均能观察到此类现象。例如,地震导致桥梁损毁,救援车辆难以通行,这不仅阻碍了物资的运输,也影响了人员的救援工作。这种连锁效应往往比单一设施损坏带来的危害更为严重,可能导致某个地区长时间陷入混乱。

我国公路养护资金变化

交通运输部规划研究院发布的报告显示,在“十四五”规划期间,我国公路养护的资金需求预计将达到2.4万亿元,这一数额是“十三五”时期的两倍,且约为“十二五”的四倍。这一数据表明,我国基础设施的养护压力正在显著上升。

资金需求的显著增长可能与基础设施的陈旧及极端天气事件频发有关。以部分老旧公路为例,在暴雨中受损更为严重,其维修费用亦随之大幅增加。保障资金供应对于公路的维护至关重要,否则公路状况将不断恶化。

专家对极端天气的建议

多位专家强调,我国应当对基础设施项目可能遭遇的极端气候灾害风险进行系统性识别,并将其纳入常规管理流程。这一建议具有显著的前瞻性。

在历史上遭受灾害影响的区域,可依据各类灾害特性进行风险评估。以洪水易发区桥梁工程为例,实施专门的风险评估,并将评估成果应用于日常养护与管理之中,从而预防潜在风险的发生。

香港边坡管理体系成效

香港土力工程处的管理体系经过40年的运行,在减轻灾害方面取得了显著成效。自1977年以来,山泥倾泻引发的灾害数量显著降低。尽管投入超过136亿港币,但从长远角度来看,这一投资是十分划算的。

该体系成功的关键在于将应急管理与日常管理有效融合。通过日常对边坡的维护,显著降低了灾害发生的可能性。一旦灾害发生,应急措施能够迅速启动并有效应对,从而确实保障了居民的安全。

未来推广的挑战

我国已设立诸如“1+11+N”这样的应急管理体系以应对紧急情况。然而,这一体系目前仅限于部分城市。众多易受影响的地区仍未能建立起有效的应对措施。

气候适应项目在促进经济增长方面作用有限,地方官员对此积极性不高。推广这些项目的成功案例,以协助更多地区应对气候变化,已成为迫切需要解决的问题。以某些内陆城市为例,它们常遭受夏季暴雨的困扰,却尚未形成有效的应对极端天气的体系,推动这些城市建立此类机制显得尤为关键。

当前,极端天气对基础设施构成的威胁持续加剧,我们有必要探讨:如何激发地方在气候适应项目上的参与热情?同时,也欢迎读者点赞并转发,共同探讨应对气候风险的策略。