在当今的科学研究界,一个备受争议的话题持续存在,即以期刊、排名和引用量作为衡量“学术影响力”的标准体系是否恰当。这一议题不仅关系到科学研究的评价是否公正,而且对科学家们的职业发展路径产生了深远影响。

学术影响力评判的争议

在众多科学研讨会上,与会者普遍认为,传统期刊、排名及引用量等指标所衡量的“学术影响力”存在不足。举例来说,在科学发展的历史长河中,不少研究在初期并未在这些指标上显露出卓越表现,但随着时间的流逝,其深远价值逐渐显现。以哥白尼的日心说为例,当时并未得到广泛认同。众多创新研究在初期可能遭遇了严重的质疑。这些评价标准往往忽略了科学家在研究过程中的重要突破。特别是对于基础研究,仅凭这些指标进行评价,可能导致许多杰出成果被忽视。

当前这些指标对青年学者构成了巨大压力。以某高校为例,若青年教师未能于所谓“顶刊”发表论文,他们可能遭遇晋升难题。这一现象迫使众多青年学者投身于热门研究方向,而非他们真正感兴趣的领域。这种现象对科学创新的多样性发展极为不利。

青年科学家的崛起

科学进步日新月异,青年科学家群体正迅速崭露头角。在当前的科研氛围中,众多年轻研究者提前在各自领域取得了显著成就。得益于科学工具的持续发展和学科专业化的加强,年轻一代拥有了更广阔的施展空间。他们在学术领域迅速脱颖而出,以物理学领域为例,不少青年学者在30岁左右便取得了重要成果,并发表在具有高影响力的学术期刊上。

青年科学家们已成为科研团队中的新生力量。他们带领着各自的团队在实验室中进行关键项目的研究。无论是国内还是海外众多科研机构,年轻学者的比例持续上升,这一趋势为科研注入了更多青春的活力和新的思维视角。

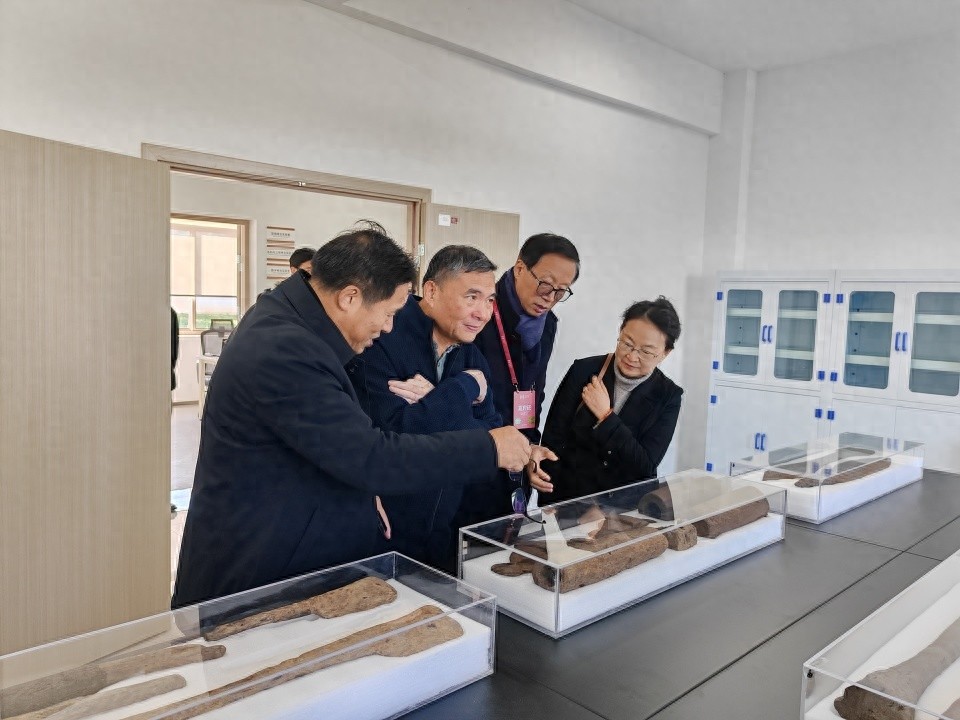

小组讨论中的观点交流

在小组讨论阶段,青年科学家与资深科学人士展开了深入的交流。他们针对科学创新领域,深入讨论了现有评价机制对创新活动的影响。具体来说,当前的评价体系下,一些具有独创性的创新理念由于难以迅速转化为发表成果,往往遭遇忽视。

关于学术自由和激励机制,存在广泛讨论。例如,若要赋予学者更多探索空间,需降低单一评价指标对他们的影响。在跨学科合作议题上,与会者普遍认同,跨学科研究已成为科研新趋势。以环境科学为例,该领域的研究需汇聚化学、地理学等多学科背景的学者共同协作。

学科交叉领域的工作体验

众多与会者分享了他们在学科交叉领域的独特经历。王怡雯便是其中一例,她指出在人工智能与生命科学的交汇点,能够体会到这两个学科在众多问题上存在共通之处。此类交叉领域通常要求研究者具备跨学科的知识体系和思维方式。

交叉学科领域的科研工作者在科研环境及资源配置等方面遭遇诸多挑战。以人工智能与医疗领域交叉项目为例,实验室在设备采购环节,因需跨越多个学科部门的审批流程,进度受到显著影响。

当前评价体系的弊端

在讨论过程中,众多人士指出,现行的“发表至上”评价体系存在诸多问题。这一体系在多个方面阻碍了科学创新的进展。以基础研究为例,这类研究往往需要长期投入,但成果发表周期长,因此在当前评价体系下,很难获得持续的财政支持。

顶级学术期刊在相当程度上主导着对科学研究成果优劣的评判,同时,据称其中亦融入了若干非学术性的行政管理因素。这种状况对科学发展的进程增添了诸多不合理制约,导致众多具有真正价值的研究成果被排除在外。

国际科学合作的障碍

国际科学合作面临诸多挑战。据与多国研究机构合作的研究者透露,当前的限制极大地阻碍了交流和协作。不仅项目合作流程复杂,资金流动和成果分配等方面也存在诸多难题。这对青年学者的成长极为不利,众多年轻学者因此错失了在国际舞台上学习交流的宝贵机会。

当前,科学评价体系及国际科学合作领域存在诸多问题,这些因素对科学发展趋势产生深远影响。对此,我们向读者提问:您认为应如何建立一个更加完善的科学研究评价机制?欢迎读者点赞、转发文章,并积极参与讨论。