1845年,恩格斯高度评价马克思的《关于费尔巴哈的提纲》,认为其蕴含着新世界观的天才萌芽。马克思在文中提出的观点,不仅内涵丰富,而且引发了众多争议,例如对传统唯物主义学说的教育视角批判。这些观点对于我们深入理解教育等领域具有重要意义。

马克思的教育观点阐述

马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中提出的观点具有深远影响。他指出了关于环境和教育能带来改变这一唯物主义学说的不足之处。这一观点在1845年提出,在当时显得极具预见性。马克思强调了人与环境之间的改变关系,以及教育者自身也应接受教育的辩证关系。这一观点从根本上批判了旧有的教育理论思想,为新教育思想奠定了理论基础。这一思想并非无源之水,而是与当时的社会发展相契合,体现了马克思哲学思考的深度。

从更广泛的社会视角审视,工业革命对欧洲社会结构产生了深远影响,导致其发生微妙变化。在此背景下,传统的教育观念遭遇了严峻挑战。马克思的这一观点为教育改革指明了道路,推动人们重新思考教育者、环境与学习者之间的相互关系。

马克思批判动机探究

从教育学的基本视角出发,对马克思所批判的内容进行深入分析。马克思主要针对那种抽象或停滞的天才论进行批判,并强调教育实践和学习环境的重要性。以当时的德国大学教育为例,其混乱的状况与马克思的批判性理念紧密相连。首先,马克思及其家人的愿望是一个不容忽视的因素。此外,波恩大学的不良学风、反政府激进者的迫害以及大学内部思想的束缚,这些因素都极大地影响了学生的教育环境和学习态度。

诸多方面均显现出这种不良风气,尤其在波恩大学,学生群体对政治思想的表达普遍显得敏感。马克思在类似环境中的经历,则从侧面揭示了问题的严重性。从中学时期的勤奋好学到波恩大学受环境影响的转变,这些经历凸显了环境对教育影响的复杂性。

马克思父亲的信件透视

马克思的父亲遗留的信件揭示了诸多有价值的信息。据1836年7月1日的信件内容,马克思计划在下学期进入柏林大学深造。这些信件流露出父亲对马克思在大学期间的学业和生活状况的深切关怀与担忧。初到柏林大学,马克思与以往的朋友断绝了联系。这一转变同样可以从父亲同年11月9日的信件中得到印证。

从担忧马克思在波恩大学饮酒斗殴,到忧虑他在柏林大学过度用功可能损害健康,这种关注焦点的变化不仅揭示了马克思在大学期间行为的转变,更彰显了父亲持续关心的深情厚意。这些信件内容显现了家庭在马克思教育成长过程中的关键作用,同时,家庭对他的期望与关注亦是他个人发展轨迹的重要因素之一。

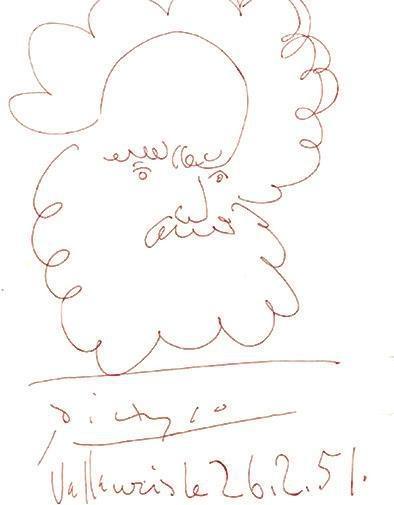

他人眼中的马克思

马克思在他人心目中呈现出与众不同的形象。杂志的创始人爱德华·梅因对马克思留下了深刻的记忆。青年时期的马克思作为黑格尔学派的一员,受到了科本的尊敬,科本甚至将他的著作《论弗里德里希大帝》献给了他。马克思与布鲁诺·鲍威尔保持着密切的友谊。

科本将马克思誉为“思想库”“工作房”等赞誉之词。《莱茵报》的创始人赫斯对马克思的评价尤为推崇,认为他可能是那个时代唯一的真正哲学家。这些评价从侧面展现了马克思个人的才华及其在当时的社交圈中已经显现的影响力,尽管他尚未达到后来所取得的辉煌成就。

马克思未实现的教师梦与伟大贡献

马克思博士虽未能实现成为大学教师的愿望,但这成为他人生中的一大遗憾。然而,他创立的独特的世界观和方法论,对全球工人阶级产生了深远影响,意义非凡。他引领工人阶级投身于自我解放及全人类解放的实践运动,这一贡献在社会主义的建设与发展过程中,已成为不可或缺的核心理论基石。

在19世纪至20世纪期间,全球各国工人运动的崛起,均受到了马克思主义理论的强力支持。同时,随着时代的演进,马克思的思想在理解人类历史进程、确立人民群众在历史中的地位以及预见人类历史走向等方面,产生了深远的影响,其意义远超了一般教师职业范畴。

马克思教育家形象的养成

马克思并非自始至终被视作教育家。这一形象的形成,源于他对人类知识持续不懈的探索。在马克思的一生中,他始终致力于追求真理,无论是长期在图书馆深入研究,还是从众多书籍中汲取知识养分,都体现了他对真理的执着。此外,他所处的时代背景和社会现实,也对塑造其教育家形象起到了至关重要的作用。

马克思在资本主义社会矛盾迭起的年代,对工人阶级遭受压迫等社会现象进行了深刻反思,并据此总结出一系列理论以启迪民众。在当前的社会发展环境下,我们应从马克思的成长历程中汲取何种智慧?是对知识的渴求,还是对社会现实的深刻洞察?这无疑是一个值得每个人深思的问题。在此,我们期待广大读者积极留言、点赞及转发,共同探讨马克思思想的深远影响。