今年,诺贝尔物理学奖授予了两位专注于机器学习的学者,这一消息引起了广泛的关注。特别是关于“人工智能是否应被视为物理学的一部分”的讨论,更是成为了公众讨论的焦点,吸引了众多人的关注和深思。

诺奖得主与研究领域

今年诺贝尔奖得主在机器学习领域的成就备受关注。他们利用统计物理的基本原理,奠定了机器学习的基础理论。在当前这个时代,机器学习正迅猛发展,并在众多领域得到广泛应用。这两位学者的杰出贡献得到了诺贝尔奖的肯定,这无疑是对他们在交叉学科领域探索和创新的认可。他们可能分别在学术研究室或科技公司的研究实验室中从事研究。今年,他们荣获了科学界的最高荣誉。这一事件还反映出,现代科学研究已不再局限于传统单一学科的模式,跨学科的研究成果正日益受到重视。

获奖者的研究成果不仅在学术领域具有深远影响,而且对整个社会技术发展格局产生了根本性的变革。展望未来,预计将会有更多依托机器学习技术的产品与服务融入我们的日常生活。这一趋势是否预示着其他学科也将更加深入地与机器学习领域相融合?

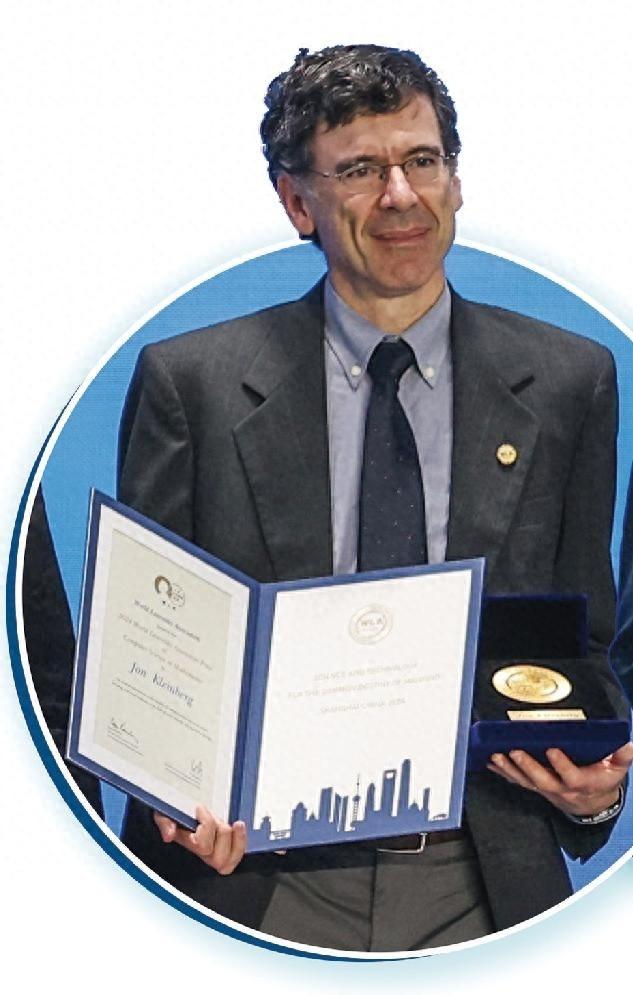

克莱因伯格观点其一

克莱因伯格,作为机器学习领域的杰出科学家,持有独到的见解。他主张不应过分拘泥于学科间的界限。人造学科的本质是为了便于人类的知识学习和研究而设立的。在解决现实世界中的众多复杂问题时,往往需要综合跨学科的知识链。以大型科研项目为例,这类项目可能既包括计算机科学领域的代码编写与运算,又需要工程学领域的实际构建。此类项目在时间上可能跨越数年至十余年,并需众多不同学科领域的专家共同参与。

解决问题被视为当务之急。类比于建造一座大桥,我们不应过分纠结于桥的材料学归属何种具体学科,关键在于确保大桥的安全与稳固。在此过程中,综合运用各学科知识是值得提倡的。然而,在实施跨学科合作时,可能会遭遇学科间交流不畅等问题,这些问题亟待我们深入思考并寻求解决方案。

克莱因伯格在算法公平性领域拥有独到见解。他荣获2024年顶科协奖的原因之一,便是他在此领域展现出的卓越智力领导力。他强调,算法偏见的根本原因在于人类。例如,数据的输入以及目标设定等环节,均由人为操作。以招聘场景为例,若算法输入的数据中包含对特定群体的偏见,那么算法输出的结果亦将不可避免地存在不公平现象。

算法设计阶段必须综合考虑众多要素。该专家强调,在设计初期就需投入充足精力。这是因为,一旦进入后期,修正的代价将极为高昂。以庞大的软件系统为例,若初期设计存在缺陷,后期修补漏洞不仅耗时且费力,有时甚至需要完全推翻重做。那么,在司法等对公平公正性要求极高的领域,如何确保算法的公平性便成为一个关键问题。

算法设计和数据层面

克莱因伯格在设计算法时,提出了众多关键点。这些要点涵盖了算法的目标、所需数据以及训练方法等多个方面。在数据保护方面,他特别强调必须确保数据的完整性不受损害。以医疗大数据为例,这些数据中蕴藏着大量病人隐私和病情信息,一旦数据遭受破坏或泄露,其严重后果难以预料。

需同时考虑到数据所反映的各方权益,并凸显公平性的多样性。在多元文化社会中,数据来源通常涉及众多群体,不应仅着眼于某一方的利益,而忽略其他群体。以社交媒体大数据为例,需综合考虑不同年龄、性别、地域人群的多种情况。因此,科研人员在处理此类数据及构建算法模型时,面临着诸多挑战需加以克服。

AI的持续监测和纠错

人工智能作为新兴产业,其发展过程中必须接受持续的监控与后续的纠错措施。新生事物在成长阶段难免会犯错误,需不断进行调整。以自动驾驶汽车为例,尽管其技术前景被普遍看好,却已发生了多起安全事故。因此,对其算法与程序实施持续的审查和修正显得尤为重要。

克莱因伯格强调,借助算法达成社会目标的过程,将持续成为多方参与的持续对话。在这一过程中,算法开发者、政策制定者与公众需就算法的进步、适宜的监管机制及社会接受度等问题进行持续的沟通与交流。若不然,可能会出现利用算法谋取私利而损害公众利益的现象。

跨学科合作重要性

克莱因伯格深刻认识到,跨学科合作的根本动力源于“人”。他的开创性研究涉及多个学科领域,有力地证明了跨领域合作的重要性。在各国社会之间维持这种合作同样至关重要。以疫情期间为例,各国医疗科研人员共同分享病毒数据和研究成果,这一举措显著加快了疫苗的研发速度。

多数人对于学科边界的划分并不十分关注,他们更看重问题能否得到妥善解决以及自身能够获得的利益。人们所关心的,是科学家的工作能否为社会带来实际的好处。科学领域的界限划分,旨在提高工作效率和专业化水平,然而,学科间的交叉与融合亦成为不可阻挡的趋势,这有助于科学发挥出更强大的作用。那么,在将来,我们应如何促进更多学科间的融合,以解决日益增多的全球性问题?我们期待广大读者在评论区积极发表意见,并欢迎点赞及分享本文。