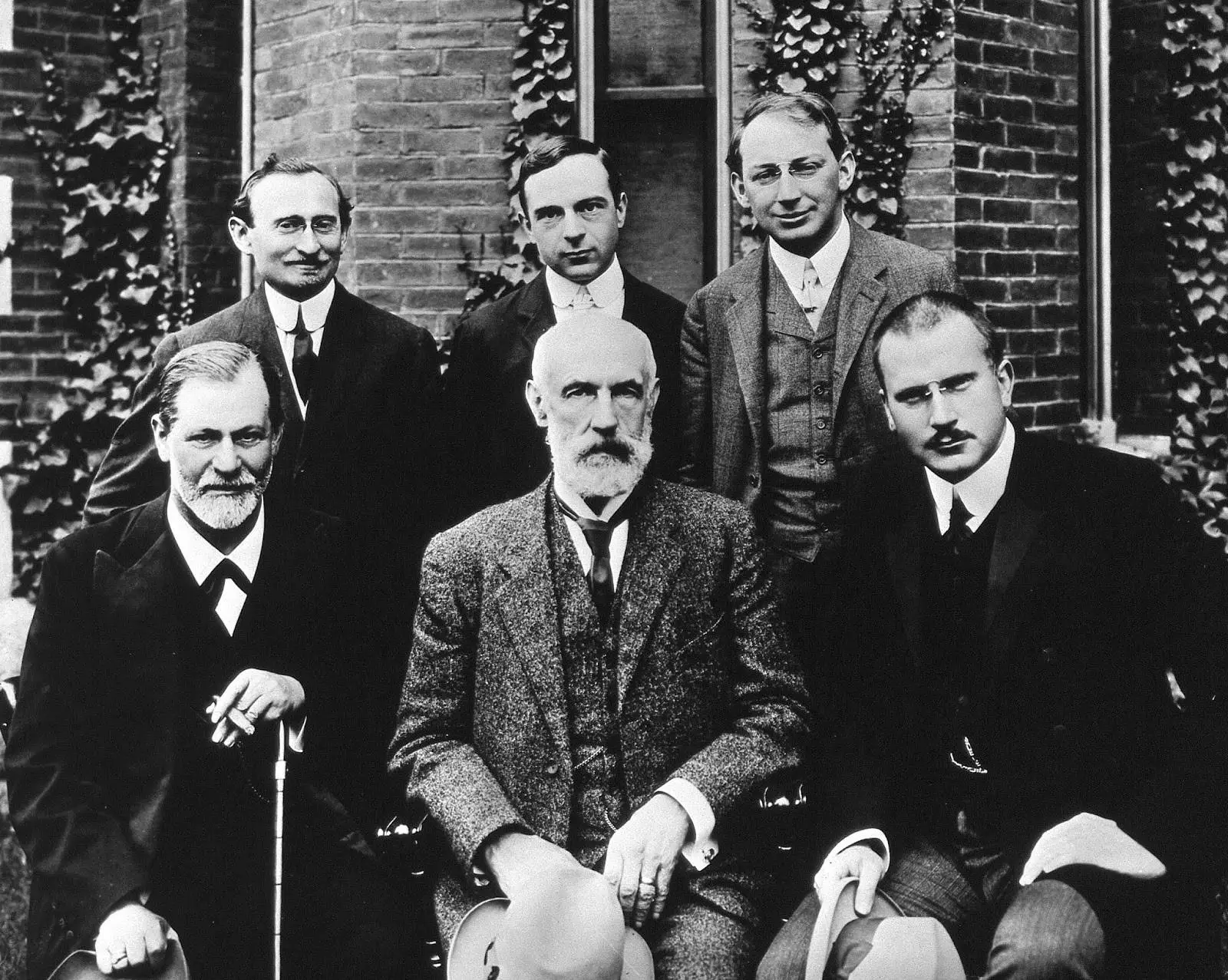

在精神分析领域,弗洛伊德的德文原著至英文标准版的翻译转换备受关注。这一转变使得德语作品成为被边缘化的“失乐园”,而英语则跃升为“官方语言”,引发了广泛讨论。

翻译的语言转换

弗洛伊德的德语作品体现了遵循“快乐原则”的原始语言过程。然而,当这些作品被翻译成遵循“现实原则”的英语时,这种转变也体现了精神分析在不同原则指导下的语言转变。在当今,我们主要参照英语的《标准版》,而德文原文则仿佛是未被察觉的创伤原初。与此同时,在特定时期内,这种源自英语文化区域的转变直接影响了全球精神分析领域的学术研究和参考标准。这也表明,在语言文化语境的转换过程中,学术核心内涵往往伴随着微妙的变化。例如,不同版本对某些关键概念的阐释存在细微的差别。

在将德语原文翻译为英语的过程中,存在着诸多失真或意义转变的风险。此外,全球各地的研究与应用中,不同语言版本的使用情况存在显著差异。地域文化以及学术传统对人们选择和依赖不同版本产生了重要影响。

翻译作为一般方法论

1896年,弗洛伊德便提出了“翻译”这一概念,将其视为从无意识过程向前意识-意识过程过渡的一种系统转换。从理论角度分析,这一观点凸显了翻译在精神分析领域中的独特价值。在解释层面,我们可以将其比作对复杂梦境的解读过程,即从无意识的象征到意识层面可理解的语言转换,这一过程正是一种翻译的体现。

本雅明的翻译理论强调,译者在译作中需营造原作的回声。从精神分析的角度来看,这或许意味着译作能够赋予原作的精神内涵新的生命力,这一问题颇具探讨价值。在翻译实践中,译者需对两种语言所蕴含的文化背景和思想精髓有深刻的理解。特别是对于那些富含哲学深度的词汇,不同文化背景下的表述与理解差异,对译者来说是一个需要谨慎处理的问题。

译者欲望与分析家欲望

“译者的渴望”与拉康所提及的“分析师的渴望”相呼应。若将翻译视为一种独特的心理分析活动,那么译者所追求的“绝对差异”可能与分析师挖掘潜意识真相的动机相似。在当代的翻译实践中,众多译者致力于在保持原文忠实的基础上,深入挖掘文本间的差异化表述。

在具体的精神分析理论翻译过程中,这种追求得到了深刻的反映。翻译者们迫切希望在多种语言中寻找到一种恰当的对应,这种对应并非简单的文字对等,而是精神分析核心思想在新语言环境中的转换。以某些难以翻译的术语为例,译者会寻求最贴近其精神实质、可能形态有所不同的表达方式。

翻译的伦理学目标

贝尔曼提出,翻译伦理学的目标并非仅仅是信息的直接传递。他强调,翻译本质上是一种开放性的活动,它是一种对话,一种融合,也是一种对原有中心的偏离。特别是在精神分析文本的翻译中,译者往往需要突破传统的翻译思维模式。

翻译未能展现语言差异性的作品质量不高。观察众多精神分析作品的翻译版本,可以发现,低质量的翻译往往忽略了原作者思想中特有的文化映射和深刻内涵。这是因为精神分析在跨文化交流中,很大程度上依赖翻译来确保思想传达的纯正性和准确性。

翻译是一种“译症”

部分译者,文中“我”即为其中一例,将翻译视为一种“症状”。对于专注于精神分析领域翻译工作的专业人士来说,他们肩负着构建“跨拉康派精神分析者(家)”这一名称的重任。这种在本土与外来精神分析文本之间的努力,可被视为一种对现状不满的癔症式渴望。

“译症”现象在翻译实践中得以显现。在具体操作中,译者需在源语言文本的虚构世界限制与目标语言的实际追求之间寻求平衡点。众多译者在翻译过程中均会体会到这种压力,而这种压力同时也转化为推动他们提升翻译质量的动力。

译者的任务界定

依据拉康的三界理论,译者的职责在于从想象界的“无能”状态过渡至实在界的“不可能”境界。这一过程要求译者在翻译精神分析领域的文本时,必须克服诸如概念理解障碍、文化差异以及表达习惯等重重挑战。

翻译工作依赖于象征性语言的运用。观察当前翻译领域的发展,众多译者正不懈地寻求更有效的途径,以准确捕捉原文思想的精髓,并在目标语言中尽可能地实现原意的忠实传达。这一过程不仅考验着语言技能,更涉及对不同文化和思想体系深度理解和融合的挑战。

针对精神分析译著的准确性,不同使用目的可能引发不同的要求。欢迎各位踊跃留言、点赞及转发讨论。