10月23日,民政部召开了“民政这五年”系列专题新闻发布会。此次发布会具有重大意义,集中展示了民众关注的民政成就与新的政策措施。它是公众了解民政工作进展的关键途径。

农村低收入人口帮扶新体系

民政部门职责紧密关联着困难群体的福祉。为增强农村低收入群体的生活保障,民政部正加速构建帮扶机制。无论城乡,该部门已形成一套涵盖统筹、分层、分类的低收入人口常态化救助体系。到2023年底,城市特困供养人员的基本生活标准达到每人每年13584元,农村则为每人每年11213元。这些数据表明,民政部在保障低收入群体基本生活方面投入显著,且遵循明确的规范。

我国目前贫富差距现象依然存在。民政部针对低收入群体所采取的措施,其效果究竟能在多大程度上提升他们的生活品质?

临时救助成效显著

在2019至2023年间,民政部在临时救助领域的成绩显著。期间,共为5414万人次提供临时救助,总支出高达671亿元。众多急需帮助的人员在此期间得到了有效支援。临时救助如同一场及时的雨,为困境中的群众提供了援助,许多家庭也因此获得了重生的机会。

在未来,如何能更精准更快速地落实临时救助政策?

低收入人口认定强化

民政部对低收入人群的认定工作进行了全面强化。确保低保对象和特困人员的精准识别是实施基本保障的关键。同时,对低保边缘家庭及刚性支出有困难的家庭的认定工作亦未松懈。此外,民政部扩大了动态监测平台的覆盖范围,旨在更全面地了解低收入人群的状况。同时,与相关部门协作,完善就业救助及产业扶持政策,旨在多渠道助力低收入人群提升收入水平。

在日益复杂的经济与社会环境中,我们是否能够找到更优的方法来保证对工作的认定达到绝对的精确度?

社会救助闭环运行机制

民政部社会救助司建议构建一套统一认定低收入人口的机制。该机制涉及信息分层管理、按需推送、分类救助以及结果反馈等多个环节,构成一个闭环系统。此举使救助工作从零散转变为流程化的规范化作业。责任分配明确,工作成效可追踪并予以反馈。

对于救助的规范化,民众的满意度以及参与度又该如何提升?

社区社会组织蓬勃发展

全国现有各类社区社会组织约270万家,这一数量庞大的群体在城乡基层有着深厚的基础。自2021年起,这些组织共开展了26.3万项社区服务活动,使得9336万群众从中受益。在社区治理的多个领域,如生活照料、法律援助、心理疏导和社会融入等,都能观察到这些组织的身影。此外,它们在社区文化培育和居民参与度提升方面也发挥着至关重要的作用。

在未来的发展进程中,社区社会组织应如何获取更多资源,以实现规模的进一步扩大和服务范围的拓展?

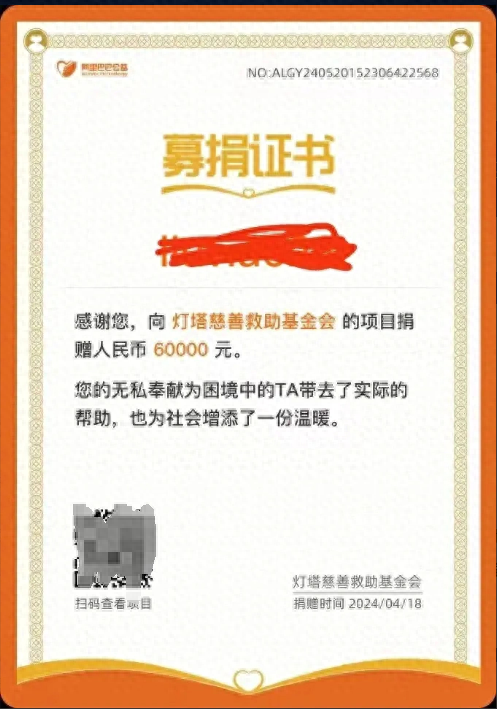

慈善事业快速增长

慈善事业的发展取得了显著成就。目前,全国范围内登记确认的慈善机构数量已超过1.5万家,这一数字是五年前的三倍。慈善信托的备案数量更是达到了2062单,较五年前增长了十五倍。年度捐赠总额最高点已超过2000亿元。此外,指定的互联网公开募捐平台共发布了17万条信息,累计成功筹集资金超过500亿元。这些数据充分证明了慈善事业在过去五年中的迅猛增长及其在社会中的积极作用。

探讨如何有效促进慈善团体与募捐机构间的协作,以增强工作效率,无疑是一个值得深入思考和广泛讨论的议题。同时,我也期待广大读者能够对本文给予点赞、转发,并积极参与评论和交流。