海洋环境中风险潜藏,生存的关钥在于获取淡水供应。若能研发出一种便携式设备,能迅速从海水中提取淡水,生存几率将显著增加。这一技术无疑已成为公众关注的焦点。

海水淡化的迫切需求

在众多海洋事故案例中,缺水对生命安全造成了极大的威胁。一旦落水者在海上失去淡水,生存的希望将变得极为微弱。据数据显示,许多在海上事故中幸存的人因长时间缺乏淡水,其健康状况严重受损,甚至导致死亡。与此同时,干旱地区对淡水的需求十分迫切,而海水淡化技术能够有效减轻淡水供应的压力。另外,从事海上作业的人员必须确保有可靠的淡水获取途径,以保障他们的日常生活需求。

目前,传统海水淡化技术存在多方面局限。首先,相关设备普遍体积庞大;其次,其淡化效率尚需提升;再者,成本相对较高。另外,在应对紧急情况或满足较小规模需求时,传统海水淡化设备往往难以充分满足用户需求。

华东理工团队的研究项目

华东理工大学物理学院的方海平教授所率领的研究团队,致力于“固液微观界面动力学性质的理论研究及其应用”这一项目。经过多年的持续努力,该团队已取得了显著的研究成果。在研究进展中,方海平教授及其团队成员展现了坚持不懈的精神,实现了多项重要突破。最终,该团队成功地将研究成果转化为多项实际应用。

该研究项目对物理理论进行了深入而全面的探讨,其内容广泛,结构丰富。项目采用了包括统计物理分析和分子动力学模拟在内的多种理论分析手段。这些技术显著增强了研究者对水在不同状态下离子间相互作用及微观物理现象的理解程度。

便携式海水淡化器研发成功

研发团队所推出的便携海水淡化设备具有显著的实用意义。设备外形近似保温杯,体积小巧,重量不超过一公斤。该设备能为遇险者提供一周的饮用水。其内部所采用的氧化石墨烯膜技术构成了其核心,该技术能够有效阻隔盐分,同时允许水分子自由流通。在紧急情况下,这一设计为海上作业人员提供了生命安全的最后一道防线。

测试数据验证了其卓越性能。在装机实际测试中,该膜的水通量达到了美国陶氏海水淡化膜水通量的15倍。因此,该膜已成为当前最先进的海水淡化膜实用化产品之一,并且已被纳入上海市的绿色技术目录。

离子-π作用的利用

研究团队在统计物理理论领域的研究中实现了新的进展。他们证实了离子与π电子在水溶液中的相互作用具有极其重要的作用。目前,全球科学界普遍期望利用石墨烯的二维特性来制造高性能的分离膜。然而,实现这一目标面临的一大挑战是精确控制石墨烯层间距至十纳米量级。化学研究者们先前已经关注到石墨烯的独特电子特性——π电子。遗憾的是,由于水合离子的干扰,这种相互作用在水溶液中常被忽略。

方海平团队依托量子力学原理,成功研发出相应的计算软件。此外,他们还创新性地提出了一种调控离子以改变石墨烯膜层间距的新技术。该技术突破不仅实现了离子筛选,更在海水淡化领域得到了应用。这一成就标志着理论探索与实际应用相结合领域的一项重大创新成果的诞生。

其他重要成果

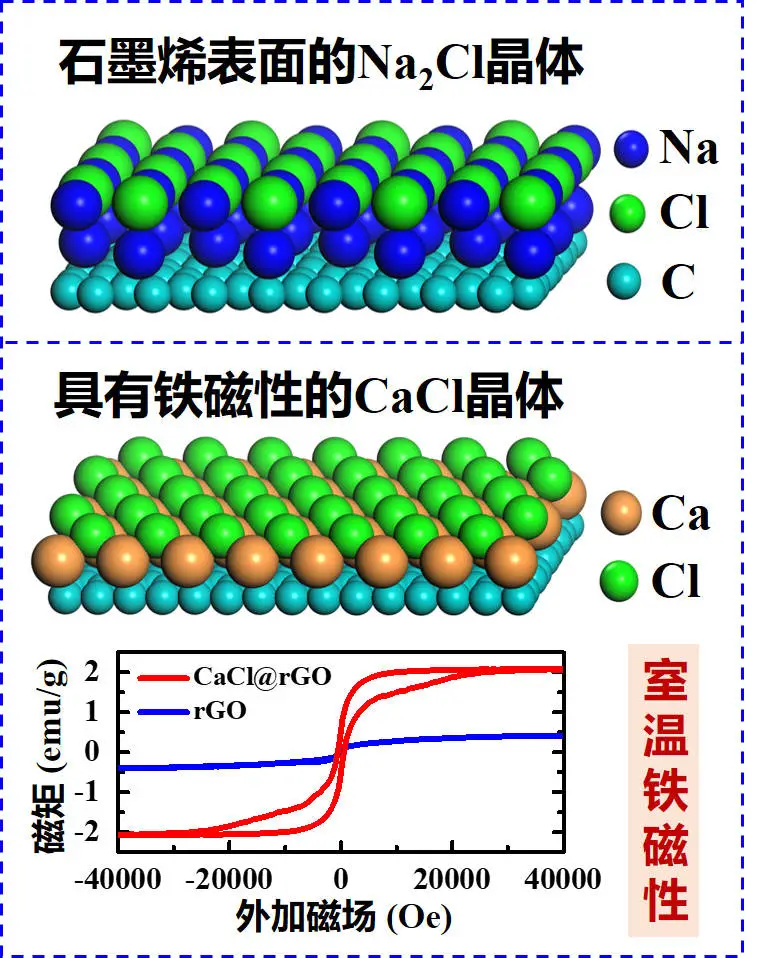

研究团队在海水淡化技术领域取得了显著成就,同时,在理论研究中也实现了重大突破。特别是,研究人员在石墨烯表面成功观测到了一氯化钙二维晶体的结构。这一发现与传统的化学认知存在偏差,因为以往普遍认为钙作为二价离子,其自然形态应为二氯化钙,且不具备铁磁性和绝缘性特征。

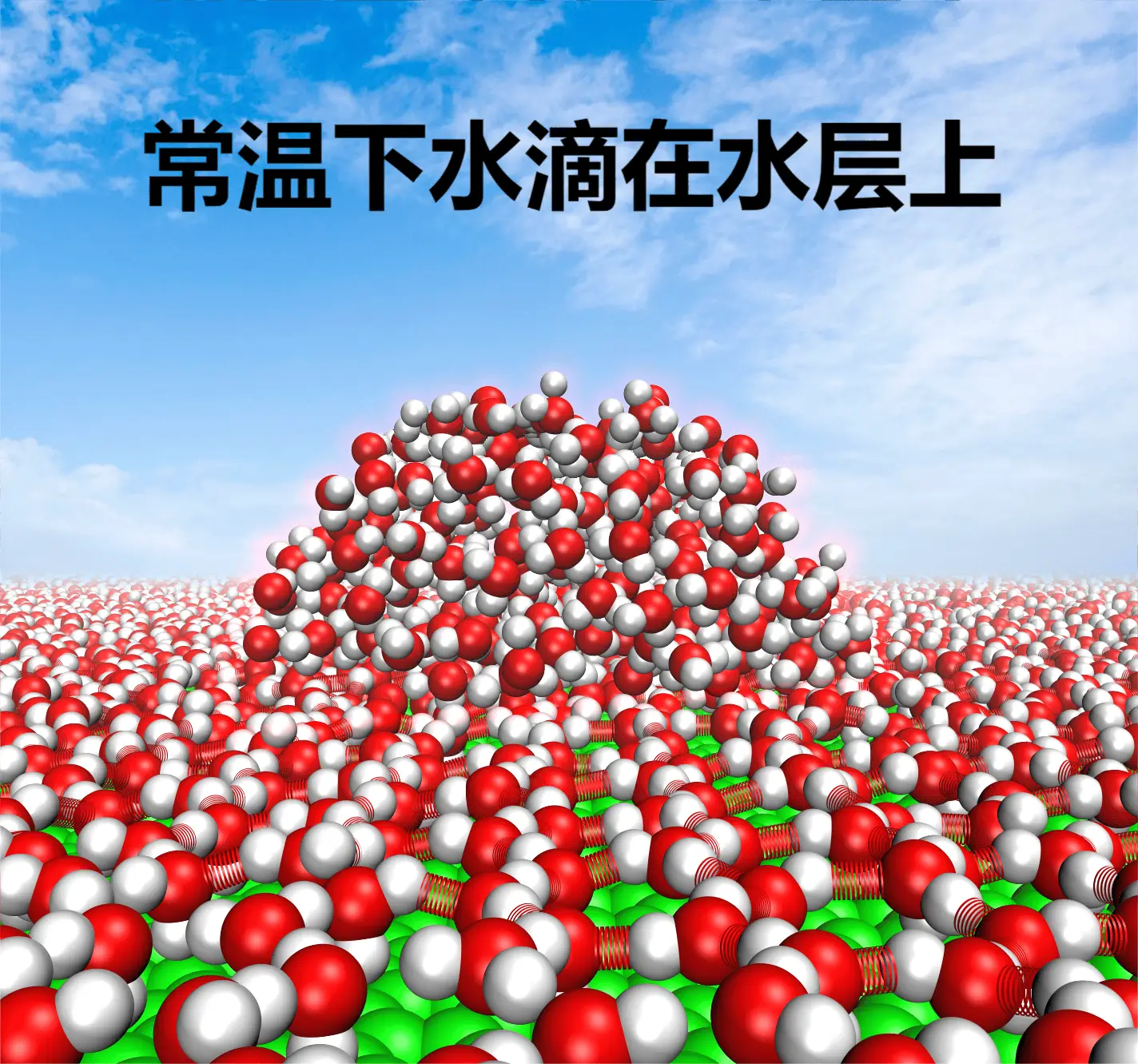

此外,团队在“水滴在水层上”这一独特现象的理论预测方面取得了显著进展。这一预测对“常温下水分必然完全被水浸润”的普遍看法提出了挑战。自2009年相关论文发表以来,多个研究团队已对其进行了验证实验。研究人员在多种材料表面观测到了类似现象,这或许将为新材料的研发开启新的研究路径。

研究的未来展望

方海平教授指出,他的研究主要依托理论物理学方法。他们运用统计物理分析和分子动力学模拟等手段,深入探讨了水在不同环境中的离子作用规律。目前,众多未知规律尚待揭示和利用。面向未来,这些研究成果预期将在更广泛的范围内发挥效用。研究团队同样期望在理论与实践两方面实现更多突破。例如,能否进一步优化便携式海水淡化器的性能?同时,我们热切期待读者的点赞与分享,并诚挚邀请大家在评论区对这些成果进行深入交流。