《报告》于2023年发布,指出城市居民在通勤过程中,超过60分钟的通勤时间被视为极端通勤。这一现象受到了公众的高度关注,并成为社会热点。伴随居住地与工作地距离拉大趋势的增强,通勤问题已演变成众多城市居民面临的一大难题。

极端通勤的整体比重

2023年数据显示,在各大城市中,通勤时间超过60分钟的市民占比达到12%,与去年持平,显示出通勤状况没有发生显著变化。这一比例虽然不高,却反映出众多市民在家庭与工作地点间往返的辛劳。这种现象可能导致市民身心疲惫,进而影响生活质量。这一数据是评估城市通勤效率的关键指标,对城市规划者而言,是不可或缺的参考信息。目前,降低这一比例面临巨大挑战,众多城市需对规划进行合理调整,以缩短通勤时间。

不同城市的规模和布局存在显著差异。以北京为例,其极端通勤比例高居全国之最,达到28%,与去年持平,虽略有好转,但仍处较高水平。北京作为一座超大型城市,因其人口密集、功能分布广泛等多重因素,共同促成了这一现象。

提升长距离通勤效率手段

城市繁荣的快速发展迫切需要提高长距离通勤的效率。建设快速交通干线刻不容缓。此类通勤主要涉及单程距离超过25公里的群体。在22个超大城市中,这一群体已超过800万人,占总人口的8%,较2019年增长了1个百分点。这一显著增长数据反映出,在城市扩张的大背景下,长距离通勤问题正日益凸显。

北京和广州作为两大都市,长途通勤者中,行程超过25公里的比例在北京高达12%,位居全国首位;广州则以10%的比例紧随其后。这一比例差异凸显了不同大城市在通勤现象上的相似性与差异性。一个运作高效的交通系统对于减轻通勤者的压力、缩短通勤时间以及提高城市整体运行效率具有显著作用。

职住分离趋势</b)

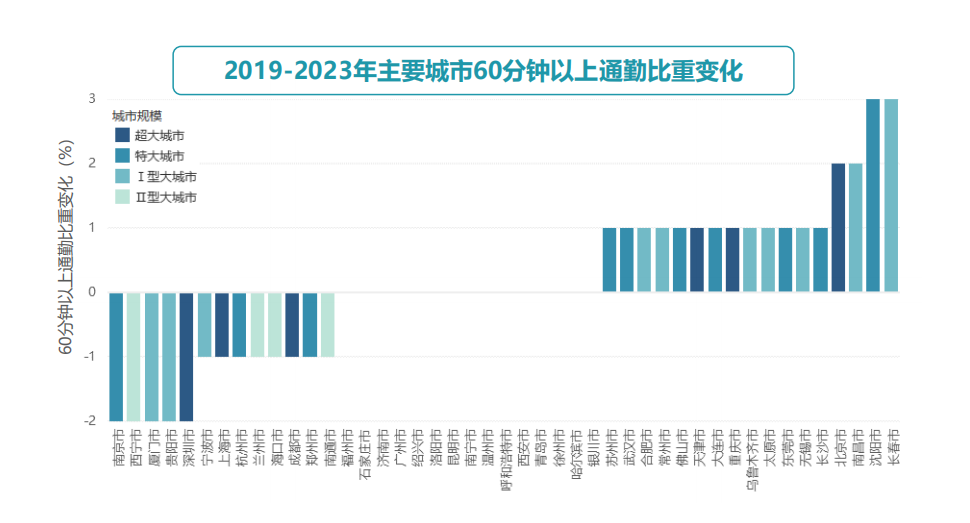

2019年的数据显示,在45个主要城市中,有42个城市经历了职住分离现象的加剧。所谓职住分离,即居住地与工作地之间的距离不断拉大,这一趋势直接引发了通勤距离的延长。以这45个主要城市中的39个城市为例,其通勤距离的增长正是这一现象的直观体现。在城镇化进程中,超大城市、特大城市及大多数大城市,此类现象预计将在一段时间内持续存在。这种现象的形成,是多种因素共同作用的结果,包括城市的发展布局和产业规划等,可能引发人口流动加剧和城市交通压力增大等问题。

城市扩张步伐加快,导致资源分配向特定区域倾斜,随之而来的人口迁徙,往往加剧了职住分离现象。这一现象不仅扰乱了居民的日常生活秩序,同时也对城市资源的合理分配提出了新的挑战。

通勤空间半径变化

在过去五年里,超过九成的城市通勤区域均实现了扩张。2023年,上海的通勤范围显著增长,其半径已超过北京,成为国内通勤半径最宽的城市,达到了42公里,比去年增加了1公里。在超大城市中,平均通勤半径为38公里,而在特大城市中,这一数值为30公里。在45个主要城市中,有41个城市的通勤半径呈现出增长的趋势。城市扩张的态势不可避免地导致了通勤空间的扩大,这一现象体现了城市区域持续向外的扩张特征。

该数据在城市交通规划中占据至关重要的地位,尤其在轨道交通线路的规划和布局上。必须充分考虑到通勤空间半径的变化。若半径有所扩展,现有的交通布局可能面临适应难题,因此必须实施相应的规划调整。

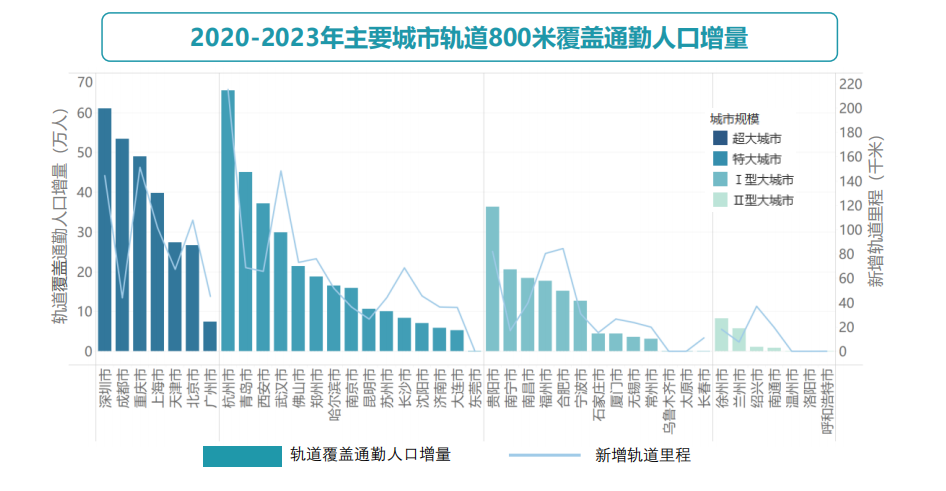

轨道覆盖通勤情况

在42个拥有运营地铁的城市中,800米半径内的通勤覆盖率达到平均20%,超大城市的比例更是攀升至28%,而特大城市则为17%。贵阳地铁3号线新开通的43公里线路显著提升了通勤覆盖面积,增幅达11个百分点。然而,截至2023年,新增的800公里轨道线路仅使通勤覆盖率提升1个百分点,较2022年减少了一半的效益。这一趋势反映出,公共交通轨道建设的效益正逐步下降。

深圳、成都、武汉、广州等城市在轨道交通覆盖范围及通勤比例方面处于领先地位。然而,以郑州为例,尽管该城市连续两年新增了轨道交通里程,但其通勤覆盖水平并未实现显著增长。这一现象表明,在轨道交通的运营和规划方面,仍有大量优化空间待发掘。

通勤投资绩效差异

根据目前轨道覆盖半径为800米的计算,每投入43万元进行轨道建设,仅能额外为800米范围内提供大约1人的通勤服务。在深圳、北京、昆明、济南、南宁和长春等城市规模相当的情况下,轨道通勤的投资回报率存在显著差异,有时甚至相差数倍。这种现象是多因素共同作用的结果,涉及线路规划与通勤需求的匹配程度,以及站点周边的人口和就业岗位密度。即便某些区域已实现轨道覆盖,通勤效率仍不理想。因此,在城市轨道建设投资决策时,必须全面考虑如何提升投资回报率,并扩大服务覆盖的居民群体。

尊敬的读者群体,当前您居住的城市是否正面临通勤交通的难题?欢迎您在评论区分享您的观点。同时,我们也期待您的点赞与文章的传播。