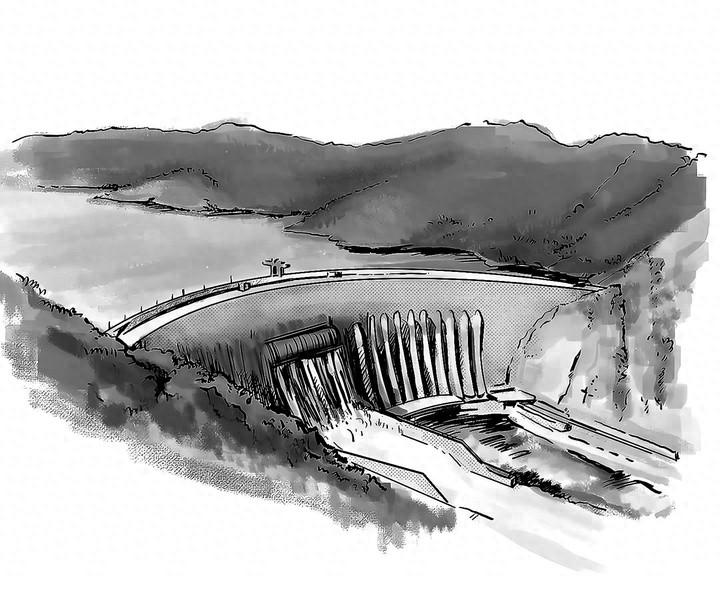

1970年新春伊始,王瑶水库(前称红旗水库)工程正式破土动工。这一工程不仅承载着基础设施建设的重要使命,而且对当地民众生活影响深远。众多建设者的辛勤付出和感人故事,值得被广泛传颂。

工程动工各方奔赴

1970年,经过长期筹备的王瑶水库大坝工程正式破土动工。此举吸引了省市县各级负责水库建设的领导干部纷纷前来。与此同时,众多工程专家、工程师和技术人员也云集于此。他们基于以往的科学研究成果,一边进行测绘和设计工作,一边着手施工建设。陈则沟、杨川等村庄成为工地现场的热点,白天人潮涌动,热闹非凡;夜晚,工地上的灯火通明,照亮了整个施工区域。

当时,这种大规模的建设模式凸显了集中力量迅速成事的成效。短时间内,大量人力和物力得以集中,旨在确保工程迅速启动。资源的有效分配,旨在加速工程进展,从而为工程的顺利开展奠定了基础格局。

工人们日夜奋战

工程启动后,为高效、优质且经济地建设王瑶水库,工人们倾注了极大的努力。他们采用24小时三班倒的工作制度,不分昼夜地在王瑶水库工地持续奋斗。尽管工人们来自各地,但他们的目标一致,即完成王瑶水库的建设任务。在工地上,他们辛勤劳作,众多年轻力壮的工人以满腔的热情和积极的态度,成为了工程建设的核心力量。

在当时建设条件下,尽管这种高强度劳动方式颇为艰辛,却成为推动工程迅速进展的关键途径。工人们都明确各自的责任,他们的付出是水库顺利完工的重要保障。

忽聚田严谨工作

忽聚田,大荔县籍,毕业于水利学院,是位优秀的高材生。他积累了丰富的水库大坝设计及施工经验。三月初,河沿冰块消融之际,他即带领团队前往河滩展开测量。在河滩上,他亲自指挥测量工作,对测量位置的要求极为严格。他全神贯注于工作,以至于未察觉双脚已深陷泥潭,膝盖亦被软泥所淹没。

在山上执行测绘任务时,由于距离遥远且标尺上的数字难以辨认,他不懈地传递着信息。他对待工作的严谨态度,对周围人产生了积极影响。在艰难的工作条件下,他凭借敬业精神确保每一份数据的精确和可靠,这对于保障工程的整体质量至关重要。

忽聚田受伤坚持

忽聚田在进行河滩测量时,因全神贯注,长时间站立导致双脚深陷泥中。众人合力将他拉出泥潭时,发现他的小腿被碎石划伤,伤口多处,鲜血直流。尽管如此,他在灯光下啃着玉米窝头,仅表示腿部有些麻木,但并无大碍。这种不屈不挠的精神令人钦佩。

在日常生活中,师傅对他格外关照,特意多煮了些面条,但他拒绝了这种特殊待遇。他表示:“没关系,不至于那么娇气,面条不必煮得太久,站起身就能吃。”这番话透露出他的朴实与坚韧。他的话语在工地上流传开来,激励着众多人勇往直前,克服重重困难。

严于把关严格要求

技术员在施工过程中,因与图纸存在细微差异,其严格审查图纸的态度使得施工人员此后不敢有丝毫懈怠。在工程建设的全过程中,这种严谨的态度确保了工程严格按照设计方案实施。严格的审查标准有效减少了错误的发生,并提升了建设过程的科学性和合理性。这一系列行动体现了他对工程质量所持有的高度责任感。

水库的长期使用安全与质量把控紧密相连,任何微小的疏忽在将来都可能演变成严重的隐患。他深知这一道理,因此对质量严格把关。

水库作用与纪念意义

王瑶水库自建成以来,对延安城市的发展贡献显著。在延安古城遭受近500年一遇的特大洪水侵袭时,王瑶水库充当了抵御洪水的坚实防线。目前,该水库为延安市区五十万居民提供生产和生活用水,保障了城市的正常运作。此外,工程完成后,忽聚田拒绝为其塑像,这一举动充分体现了他的谦逊态度。

今日与未来,那些因水库而受益的人们,是否应更加积极地缅怀诸如忽聚田等不懈奋斗的建设者?他们的传奇不应被历史尘封,他们的无私奉献理应被世代铭记。