地理位置与风貌

具茨山位于黄帝故里新郑的西南方位,是中岳嵩山山脉东南分支的一部分。该山脉东西走向,绵延约40公里,地形错综复杂。登高远望,可见东方广阔的平原,山间散布着潩水河、孙家河、白龙湫、黑龙潭等地貌,犹如镶嵌其中的璀璨宝石。这一独特的地理位置和自然风光,使得具茨山充满了神秘色彩。

具茨山的地形与周边的水系,不仅对当地的生态环境产生了滋养效果,而且极大地促进了人类的生产与生活。在古代,这些水资源或许成为了部落聚集的重要条件,同时也催生了一种独具特色的区域文化。

黄帝文化印记

相传大约在五千年前,黄帝在完成对华夏的统一之前,其活动主要集中在具茨山区。在该地区,黄帝大力选拔将领,进行驻军野兽训练,修养德行,并以此提升军事实力。这些历史事实在《山海经》和《竹书纪年》等古籍中均有详细记载。另外,《庄子·徐无鬼》这部著作中也提到了黄帝在具茨山遇到大隗的传说。

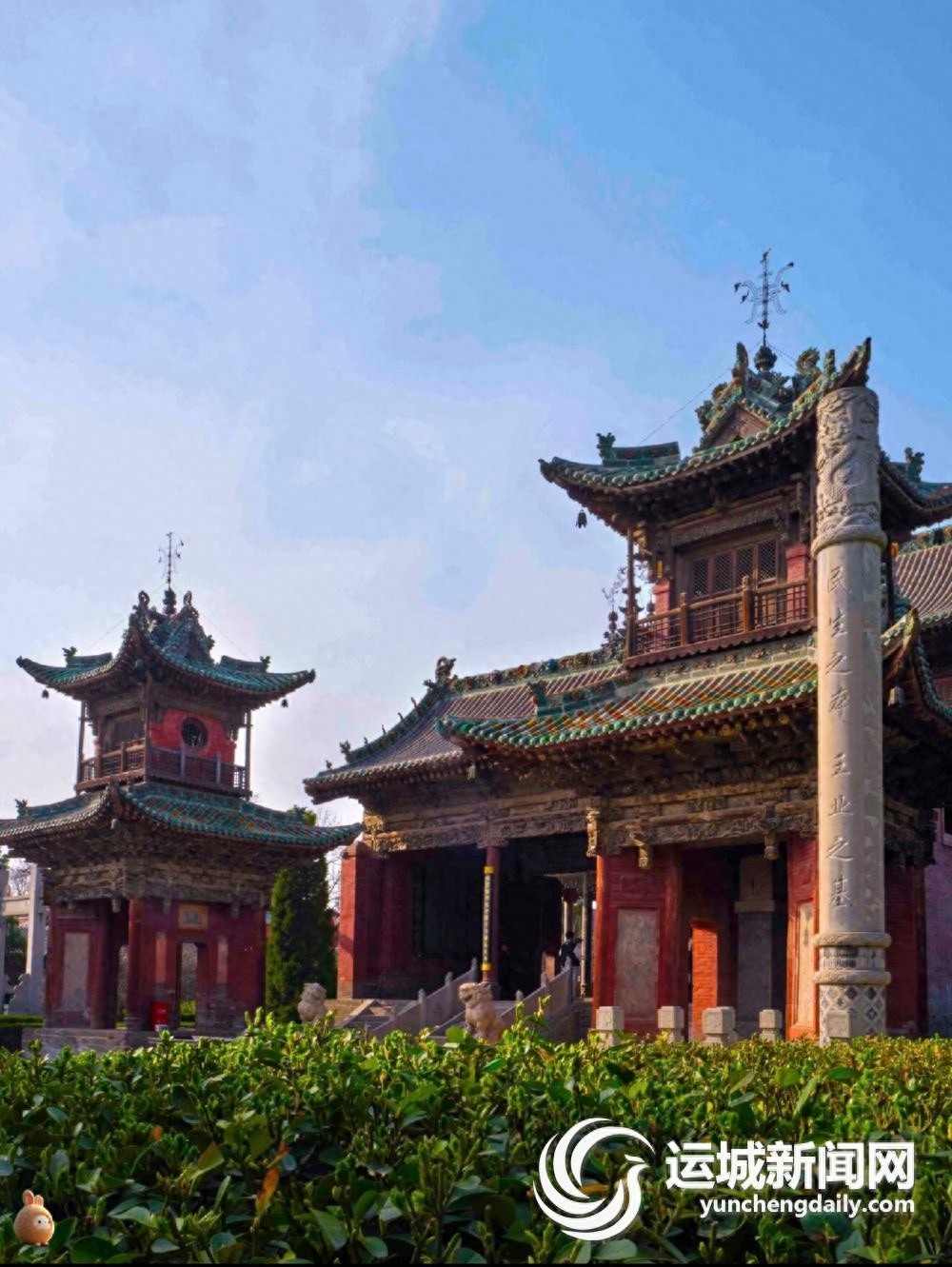

轩辕庙坐落于具茨山主峰“风后顶”的最高处,其建造可追溯至汉代。庙宇两侧的楹联“功大乾坤小,德高日月低”对黄帝的卓越成就进行了极高的赞誉。黄帝的得力助手风后、力牧、常先、大鸿等人的名字,现已成为具茨山地区的地名标识,并与53处著名古迹一道,共同构成了黄帝文化基因库。

郑国历史渊源

在春秋早期,郑国东迁计划成功执行,其标志性的具茨山作为国家基础的象征被载入史册。新兴的郑国,凭借具茨山及其周边的地理优势,嵩山作为其前方的依托,黄河作为后方的天然屏障,洛水在其右侧流淌,济水在其左侧蜿蜒,因此在这近四百年的时间里,郑国得以持续繁荣发展。

郑国地区经济兴盛,法制健全,民主政治和诗歌音乐文化在全世界享有盛誉。尽管由于历史年代久远和资料不足,我们难以确切知晓具茨山上举行过多少次郑国社稷祭典,但“春秋第一人”郑国著名政治家子产被安葬于具茨山脉的陉山之巅,这一事实充分揭示了具茨山在郑国历史上的重要性和显著地位。

文化艺术体现

具茨山自远古时代起便备受先人关注,这一景观在众多文学作品里被多次呈现。进入中唐晚期,享有诗坛圣誉的杜甫在其诗作《夔府书怀四十韵》中,援引了周穆王与黄帝的传说,借此表达了对出现像黄帝一样贤明的君主,他们能效仿访问具茨山之举,广纳贤能,以解救民众于水火的期盼。

薛瑄,明代著名学者,曾于新郑学宫度过一宿。在其著作《新郑怀古》中,他对具茨山的历史变迁流露出了深深的感慨。这些诗作不仅展现了古人对具茨山的认知,而且为该山增添了浓厚的文化艺术氛围。

地名变迁故事

《新郑县志》之《疆域志》记载,清乾隆四十一年所绘新郑县域图中,风后顶东南方位,官山与陉山依次排开。现称老山坪为官山,史籍中亦称之为明山,此外还有老官山、太白山等别称。

地名的变化反映了时代的演进和历史的演变,同时也为我们深入挖掘当地的历史文化提供了重要线索。在不同的历史时期,地名往往与那个时代的政治、经济、文化等多个方面紧密相连。

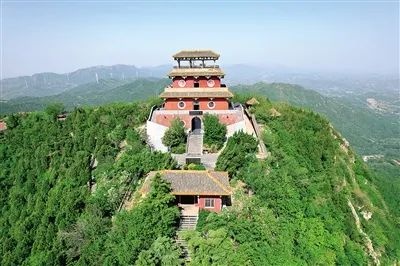

当代旅游价值

具茨山现已成为众多游客心驰神往的旅游胜地。三月三之际,海内外中华儿女络绎不绝地聚集于此,通过一场历史传承的交流盛会,共同缅怀祖先的辉煌成就,深刻体会中华民族血脉相连的精神传承。

周末与节假日,大批游客纷纷涌向具茨山,他们在山顶目睹日出的壮丽景致,随后踏入农家小院,品尝当地的时令美食,体验古人所赞颂的返璞归真的“具茨山居”生活方式。在新时代的浪潮中,具茨山正展现出新的生机与活力。