丁戊奇荒之殇

光绪年间,山西遭遇了200多年来未曾有过的严重旱灾,被记为“丁戊奇荒”。平蒲、解绛等地受灾尤为严重。这场旱灾使得当地居民生活陷入困境,众多地区粮食颗粒无收,饿死的人遍布田野。永济作为受灾地区之一,经济和社会受到严重打击,民众生活艰难,挣扎在生死边缘。

农业体系遭受重创,土地龟裂,农作物歉收,民众为生计四处流浪。永济遭遇了空前的生存挑战,历史文献中记录了众多悲惨场景,社会秩序亦遭受严重破坏。

义仓备荒之举

面对旱情,众多地区迅速行动,纷纷设立粮库以应对饥荒。例如,在阎敬铭乡绅的推动下,朝邑县建成了丰图义仓。同样,在解州,阎公亦创建了同善义仓。这些义仓在灾害发生时发挥了关键作用,其所储备的粮食减轻了部分民众的饥饿状况。

建设义仓展现了当时有识之士的深谋远虑,他们明白储备粮食以备不时之需的重要性,并在灾害来临之前做好了预防措施。借助义仓,该地区在一定程度上减轻了旱灾对民众生活和社会秩序的负面影响。

杜公祈雨之行

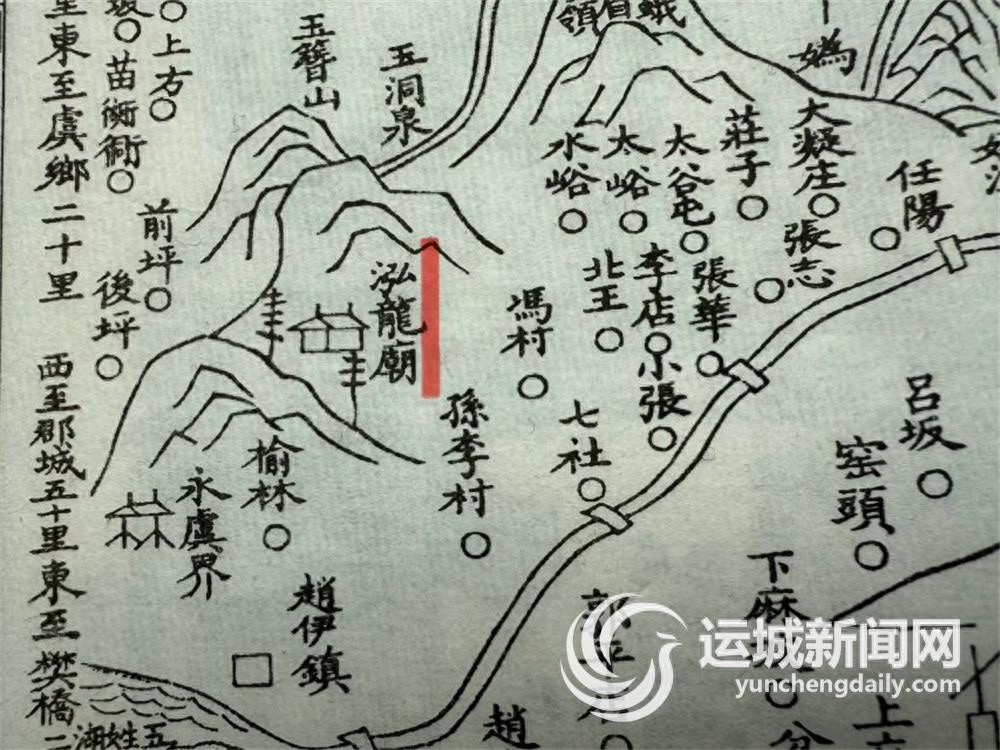

作为蒲郡的官员之首,杜公肩负着沉重的职责。得知永济县东南中条山脚下的泓龙庙祈雨效果显著,正值酷暑,他毅然放弃乘坐轿子,步行三十里路程,专程前往祈求降雨。在其《祈雨祝文》中,他表达出愿意减少自己的福禄,以造福民众的愿望,这种为民所想的精神令人深感敬佩。

当晚,杜公因焦虑而选择在庙中过夜,并在归途中创作了诗句。他全力以赴为民众祈求降雨,展现了“面对荒芜之地,愧对俸禄”的崇高品格。这一行为赢得了蒲坂百姓的敬爱,使他成为了民众心目中理想的父母官典范。

皇帝赐匾之荣

光绪帝在得知杜公祈雨及当地情形后,龙颜甚悦,亲自题写“德敷蒲坂”四字,制成匾额悬挂于庙中。此举对泓龙庙而言,乃是一大殊荣。“德敷蒲坂”亦成为光绪帝赐予永济的第五块匾额,显著提升了泓龙庙的知名度。

皇帝所赐之匾额,既是对杜公所行事迹的认可,亦展现了朝廷对地方受灾情况的重视。此举为泓龙庙赋予了丰富的文化内涵与历史价值,进一步提升了该庙在当地民众心中的地位。

祈雨碑记之事

虞乡镇吴阎村南的昭佑庙中,保存着咸丰六年虞乡知县张祖坊所立的一块“祈雨碑”。碑文详细描述了当年知县下令将神像抬入城中供奉,以祈求降雨的全过程及其原因和结果。该碑作为历史实物,见证了古人在面对旱灾时的无助与对雨水的渴望。

碑文所描绘的祈雨仪式揭示了当时社会民众应对自然灾害的普遍做法,这些资料对于探究那时的社会状况、文化特色及民众心理具有重要意义。同时,这也从侧面凸显了旱灾对当地造成的严重影响。

庙宇文化之存

泓龙庙的具体建立年代无法追溯,然而在明代宗景泰时期,它曾获得官方的封号。当地村民在遭遇旱灾时,向庙中祈求,往往能够得到回应。因此,该庙历经岁月,得到了持续的维护和修缮。庙内至今保存着清乾隆和道光年间的古碑,这些碑文详细记载了重修茶亭、大殿以及乐楼等建筑的历史情况。

庙宇中《祈雨》壁画展现了悲怆情景,反映了农民对良好气候的渴望。提议恢复光绪帝题写的“德敷蒲坂”横幅,结合杜崧年与龙王庙的传说,以增强文化吸引力。此提议对庙宇文化传承有何益处?欢迎发表观点,并点赞及转发文章!