交通痛点凸显

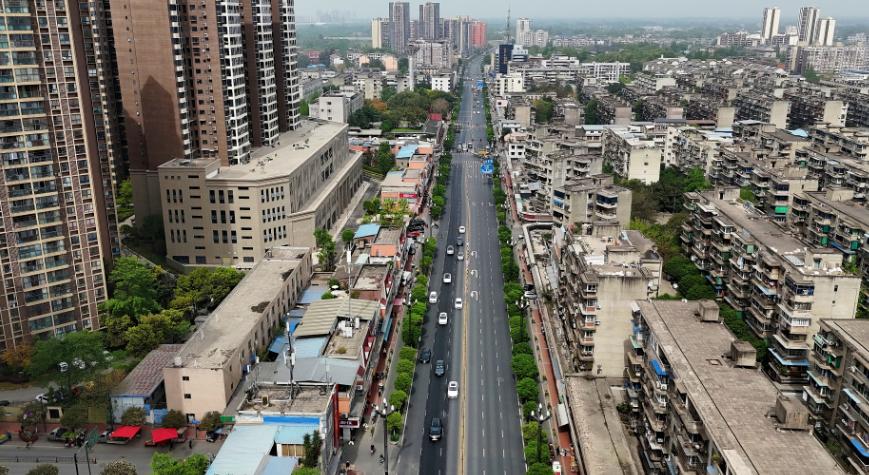

近期,成都新都区电子路的交通状况受到广泛关注。该路段是连接新都新老城区的关键交通要道,拥有双向六车道,已服务超过十年。沿线分布着桂湖名城、博海城等众多大型住宅区,日均车流量超过五万辆。尤其在早晚高峰时段,东向西方向从桂湖名城段开始,掉头车辆与左转车辆交织,排队现象严重,通行效率显著降低,传统的掉头方式已无法满足实际需求。

市民出行受到严重影响,高峰时段,该路段交通拥堵严重,导致市民不得不忍受漫长的等待。

创新方案诞生

成都交警第十分局针对电子路交通难题采取行动。通过持续的现场观察和深入研究,该局提出了“多车协同掉头”的新措施。具体来说,电子路东西方向新增了3个掉头停车位。当首辆车驶入1号车位后,其他车辆依次跟入。首辆车完成掉头动作后,后续车辆进入第一个空余车位并转向,形成类似“接龙”的通行模式。

该方案的形成汇聚了交警团队的辛勤努力,他们历经多次现场调研,不断进行讨论与分析,最终确立了这一创新的措施。

现场变化显著

实地观察早高峰时段的情况表明,“多车联动掉头”的举措显著改善了交通状况。过去高峰时段掉头需等待5分钟,如今仅需2分钟。多辆车可同时转向,使得通行速度显著提升。现场司机对此表示认可,整体通行体验得到了显著改善。

这种变化让过往司机们眼前一亮,纷纷感慨交通变得如此顺畅。

数据见证成效

统计数据有效展示了创新模式的效果。成都交警第十分局的数据表明,自联动掉头措施实施后,电子路的拥堵程度从1.25降至1.21,掉头效率在晚高峰时提高了50%。高峰时段等待掉头的时间显著缩短,有效节省了市民的出行时间。

这些数据充分展示了创新模式的成效,同时为未来交通管理提供了关键的借鉴依据。

配套管理跟进

为确保新型掉头机制的无障碍实施,相关配套管理措施亦同步启动。在此路段,自西向东方向,机动车辆不得掉头或左转,非机动车及行人亦不得在此区域通行或行走。交警部门亦提示司机遵循标线指引至指定停车位,并严禁插队或跨越车位进行掉头操作。在运行首周,该路口的交通流畅度显著提升。

实施这些管理措施,确保了交通秩序的稳定,进而使创新模式能够更有效地运作。

科学治堵见效

马超路增设信号灯和待转区,电子路创新掉头方式,这些看似微小的改动,实际上在科学治理交通拥堵方面取得了显著成效。数据显示,新都区主要道路自实施科学治堵策略后,高峰时段拥堵指数从1.43降至1.31,晚高峰时段拥堵指数从1.65降至1.40,交通效率显著提升。

这些经验对其他地区的交通管理具有显著参考价值。您是否认为,这种创新的交通管理模式在其他城市的道路环境中同样可行?