养殖痛点浮现

随着水产市场的迅猛发展,养殖户和消费者共同面临鱼腥味难题。2025年4月8日,金山某生态养殖场内,上海海洋大学的刘利平教授指出,部分养殖者过于追求产量,忽视品质,这种急于求成的心态导致鱼类口感变差,腥味加重,价格受影响,养殖户因而感到担忧。消费者亦纷纷表示,现今的鱼已不复往日之“鱼味”。

童年味道引课题探索

刘利平回想起童年时光,眼中流露出兴奋的光芒。在故乡的河流中,他曾捕获过闪耀着黄绿光芒的鲫鱼。烹饪时无需姜片,那鲜美的口感至今仍历历在目。投身于水产养殖研究后,他常听闻人们感叹“鱼的风味有所改变”。因此,他和研究团队决定深入挖掘,启动了一项旨在消除鱼腥味的研究项目。

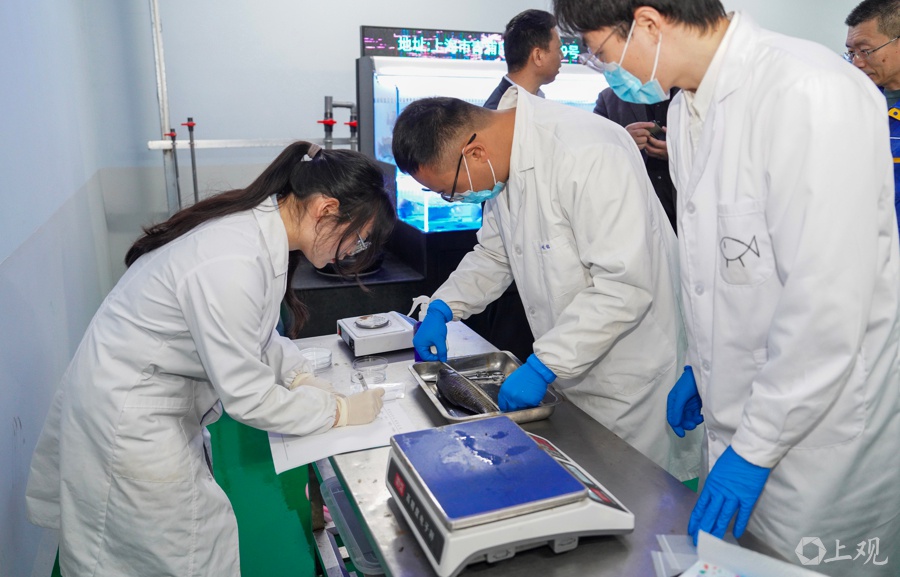

研究过程艰难

自2009年以来,研究团队选取草鱼作为研究目标,致力于揭示土腥味物质如何进入鱼体并逐渐累积的机制。土臭素是土腥味的主要成分,广泛存在于水域和养殖环境中,不仅导致水产产品产生不良气味,还可能对鱼类生长产生不利影响。尽管如此,研究团队在精确识别其进入鱼体的途径及有效阻止其积累方面,仍面临诸多挑战。外部因素如季节变化和气候状况的影响显著,研究团队在实验室与池塘之间频繁往返,进行了众多采样和实验活动。

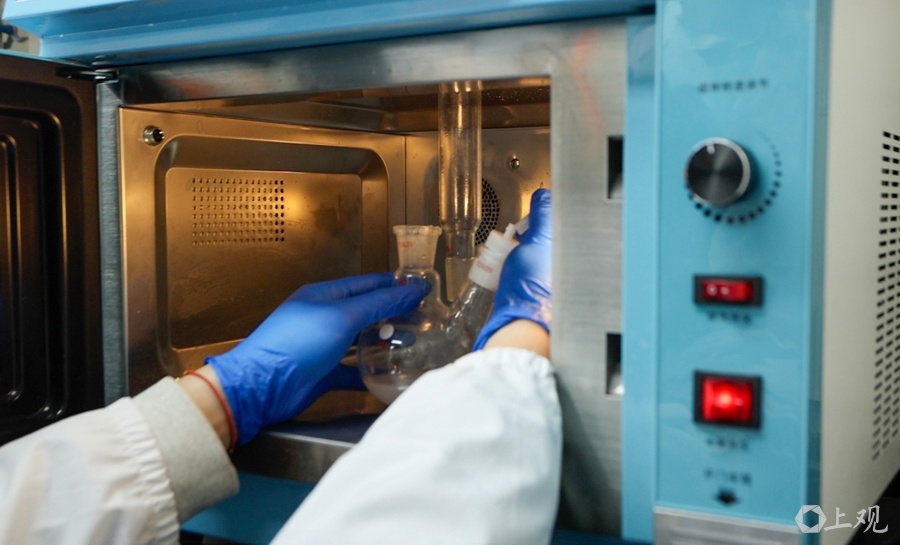

技术突破找路径

在面临诸多挑战的情况下,刘利平的团队未曾退缩。他们采用了蛋白质亲和反应靶点稳定性技术、串联质量标签蛋白质组学以及分子对接等多种科研手段,对土臭素结合蛋白进行了细致的筛选与分析。经过不懈的探索,他们揭示了土臭素在鱼类体内积累的分子机制,这一发现为后续研究提供了坚实的科学依据。

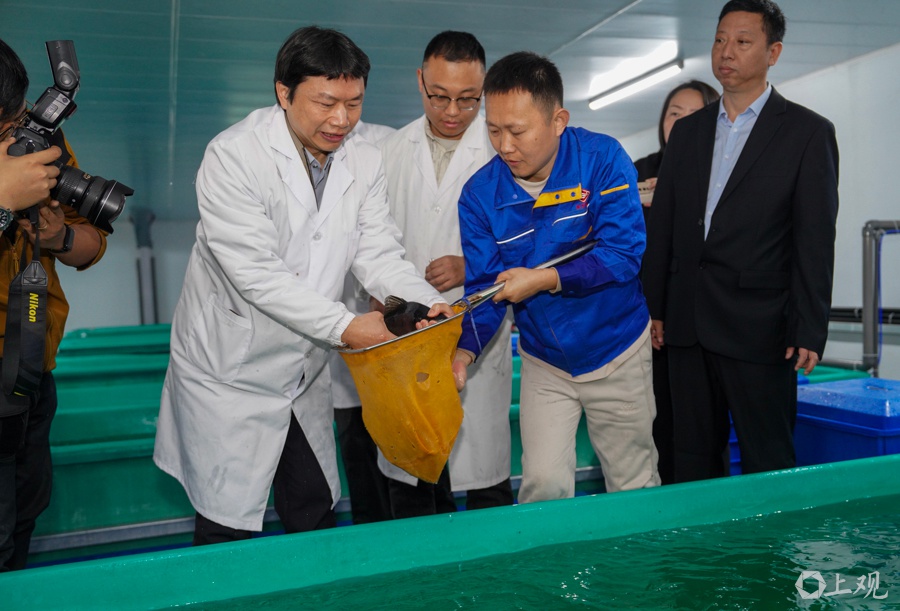

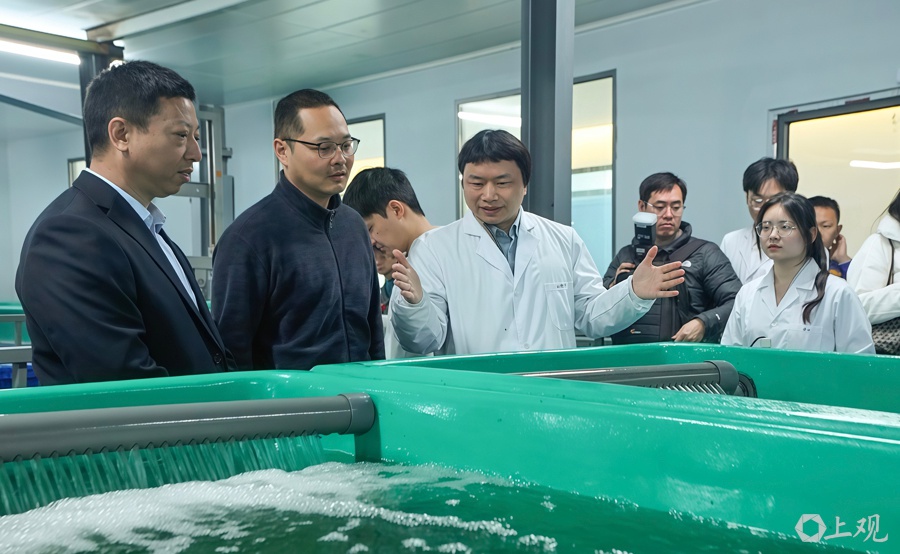

生物调控解难题

团队在确定了关键要素后,选择了生物调节技术以去除水体中的土腥味物质。他们运用了常见的益生菌——具有去腥功能的芽孢杆菌对水体进行处理,此技术成效显著。目前,该菌株已被授予国家发明专利,并实现了商品化生产。在广东、湖南等地的养殖场所,该菌株已被广泛应用,为解决鱼类土腥味问题提供了切实可行的方案。

优质水产进市场

经过“鲜味特训”处理的草鱼和鲫鱼在市场上颇受欢迎,主要销往金山区的大型农贸集市。此外,该暂养技术在乌鳢养殖方面同样表现优异,产品供应至盒马鲜生和酒店,日销量突破三万斤。久违的鲜美鱼味重现江湖。您是否想尝试这种无土腥味的鱼类?欢迎在评论区分享您的看法,并请别忘了点赞及转发本文!