3月最后一个周末,正值“323国际气象日”庆祝活动,徐家汇源景区举办了一场以气象月为主题的特别活动。活动吸引了30多个亲子家庭,他们共同参与了“海派寻源巴士之旅”。在这场旅程中,参与者们穿越历史,共同探寻气象与科技的奥秘,共享了一场融合“科技之光”的寻源之旅。

气象寻源之旅启动

3月29日午后期,徐家汇源景区举办了“海派寻源巴士之旅”的首发仪式。此次旅行吸引了超过三十名游客参与,他们来自不同家庭,对气象学和科技领域表现出浓厚兴趣。在持续四个多小时的旅程中,游客们将沿着既定路线,逐一参观多个科普场所,体验一场关于历史变迁的探索之旅。

首站上海气象博物馆

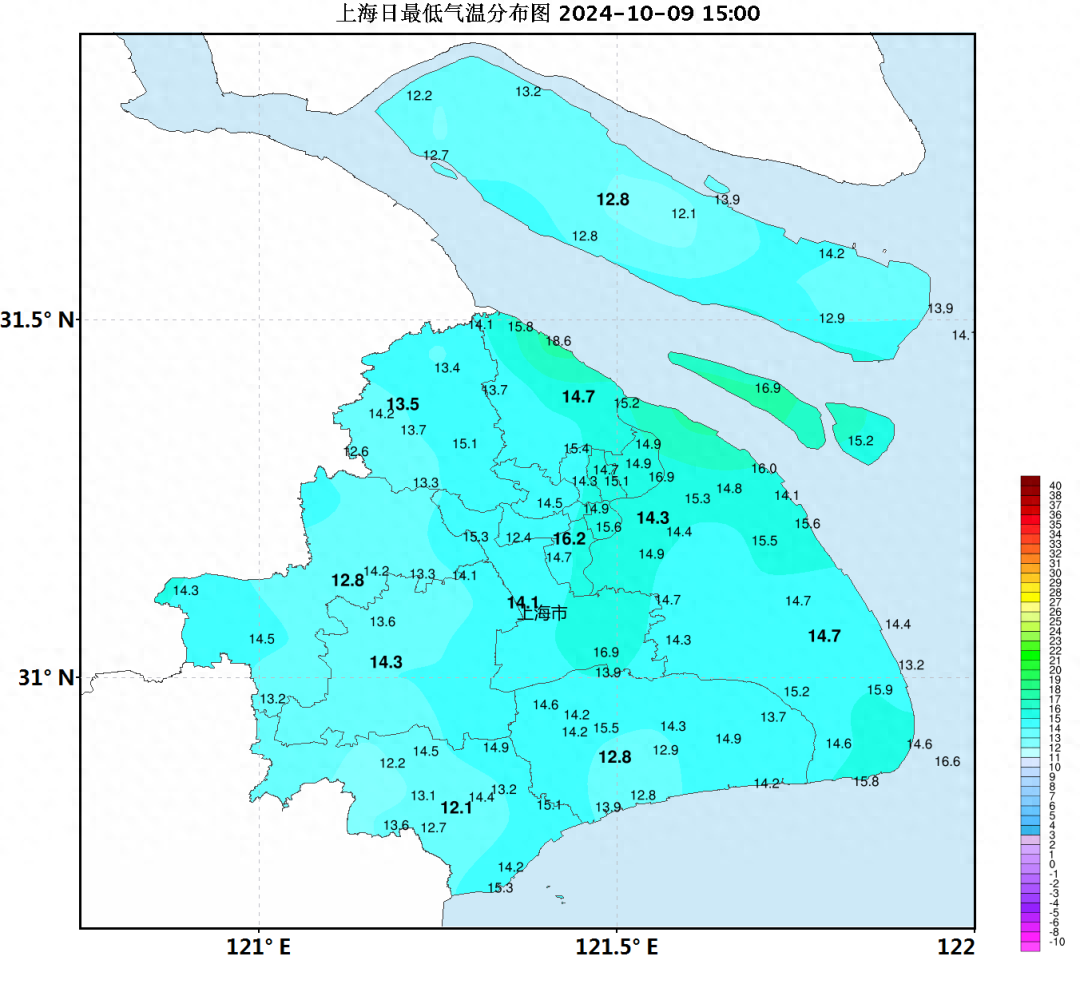

上海气象博物馆,位于徐家汇,是本次活动的举办地。此处见证了活动的起始。众多家庭,尤其是儿童,首次目睹了徐家汇观象台的历史遗迹。鉴于上海近期气温波动较大,讲解员巧妙地融入了这一气候特征,向游客详细阐述了观象台的历史背景。自1872年起,徐家汇观象台正式成立。在同年12月1日,该气象台首次对徐家汇地区的气温进行了记录,记录显示气温在4.8℃至16.9℃之间。从那时起,该台持续进行了超过150年的气象观测工作,因而获得了“远东气象第一台”的称号。

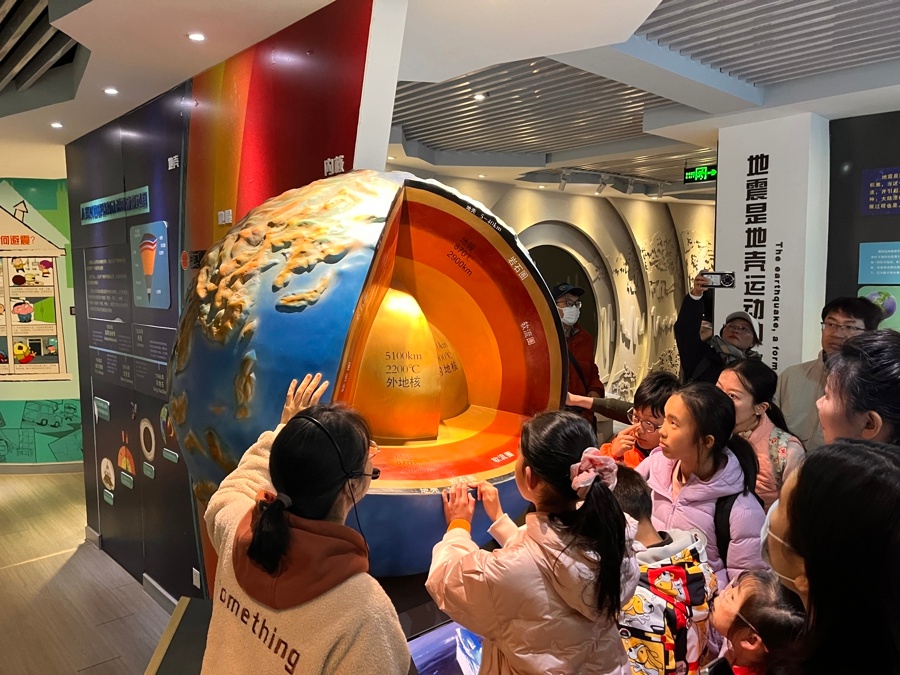

前往上海地震科普馆

行程约一小时后,乘客们被“寻源巴士”送达至位于松江佘山地区的上海地震科普馆。在参观过程中,一幅描绘近代上海科技进步的巨大画卷——“从徐家汇到佘山”的历史画卷依次展开。自1874年起,徐家汇观象台开启了地磁观测的历史。到了1904年,该台还增设了地震观测项目。上海因该措施成为国内首个进行此类观测的城市,这一成就标志着地球物理观测新时代的来临。截至目前,佘山地震监测中心站持续维持着长达百多年的观测传统。

科普馆珍贵展品展示

上海地震科普馆藏有大量展示历史变迁的展品。其中,1879年英国生产的艾丽奥特磁力仪、1909年德国制造的维歇尔地震仪,以及《皇朝直省地域全图》中的地磁图以及众多大地震波形记录图,共同呈现了上海近百年科技发展的早期状况。这些展品使参观者对上海地球物理观测的历史有了更深刻的了解。

终至上海天文博物馆

旅程行将落幕,“寻源”小队徒步约15分钟后,顺利抵达位于西佘山顶的上海天文博物馆。该馆的前身——徐家汇观象台,初创时专注于气象与地磁研究。历经岁月,研究范围不断拓宽,涉猎众多学科。1900年,因当地土壤条件限制,天文研究项目转至佘山。该地区部署了当时全球最先进的40厘米口径双筒折射望远镜。这一举措直接导致了佘山天文台的设立。

天文台的辉煌成就

自一百多年前成立以来,佘山天文台在观测领域取得了卓越成绩。该台已累计拍摄超过七千张天文图像。1910年和1986年,该台两次成功记录了哈雷彗星的回归。在全球范围内,能观测到哈雷彗星两次回归的天文机构寥寥无几。这一成就充分证明了佘山天文台在历史中的重要角色及其在科技发展中的贡献。本次气象月活动期间,参与者对上海在气象及科技领域的丰富底蕴有了深刻体会,并留下了难忘印象。您是否对参与这类具有教育价值的科普活动抱有浓厚兴趣?