近期,科学界对深海鱼类在极端环境中的生存策略产生了极大关注。研究者对深海鱼类样本进行了细致研究,揭示了其进化路径及适应策略,同时就人类活动可能带来的影响提出了警告。本文旨在对这一现象进行全面探讨。

狮子鱼研究成果

2019年至2023年间,研究人员聚焦于超深渊狮子鱼进行深入研究。相关成果已分别在《Nature Ecology & Evolution》和《eLife》两本知名学术期刊上发表。研究发现,该物种在感官感知、生物钟节律及骨骼构造等方面出现了明显适应性调整。该研究对生物在高静水压力下的遗传适应机制进行了细致分析。不过,鉴于研究仅针对特定物种,对脊椎动物在深海环境中的适应性了解仍存在局限。

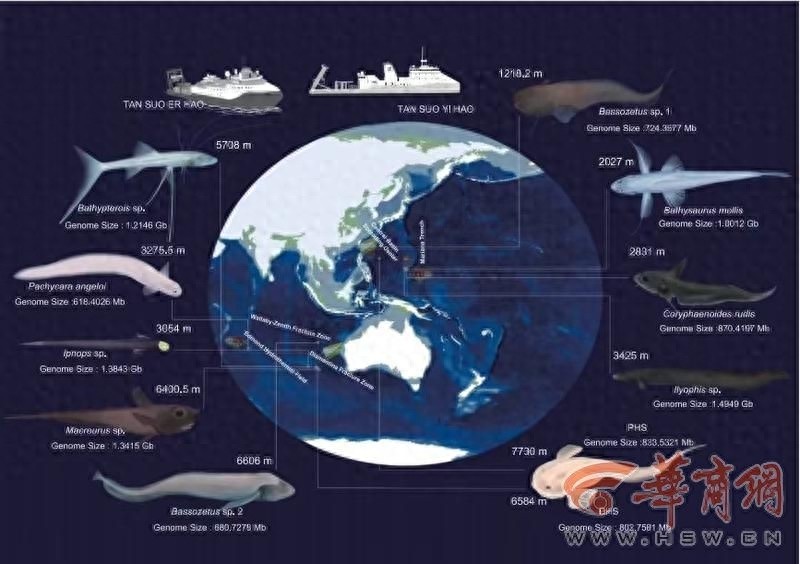

开展联合研究

研究团队联合中科院深海研究所,多次深入深海进行考察,旨在扩充数据资源。在多个海域,他们收集了11种鱼类样本。这些样本对后续研究贡献了大量基础资料。在揭开深海鱼类进化之谜上,这些样本扮演了至关重要的角色。

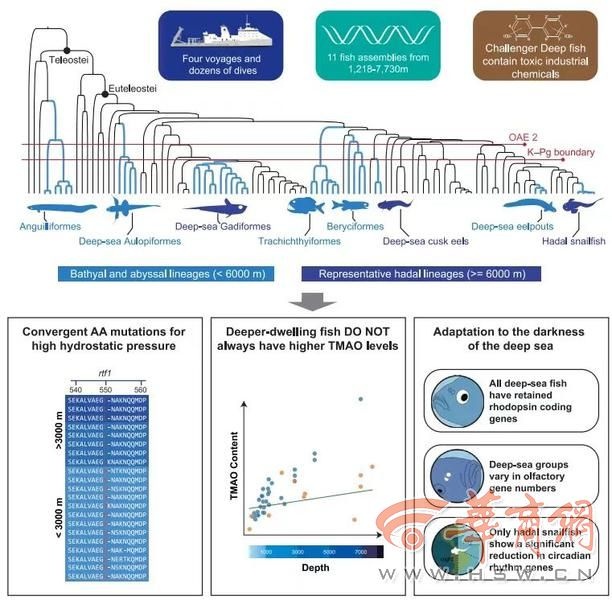

构建进化树

研究团队对搜集的深海鱼类基因组样本进行了详尽分析,并据此构建了深海鱼类生命演化的谱系图。分析揭示,某些鱼类种群在一亿年前便开始适应深海环境。同时,大多数深海鱼类是在约6500万年前的物种大灭绝事件后迁往深海区域的。这一发现展现了脊椎动物逐步征服深海的历史轨迹。

适应性改变

研究指出,深海鱼类进化速度较慢。它们具有与DNA修复及细胞膜功能相关的自然选择特性。此外,在黑暗环境中,这些鱼类展现了多层次的适应性转变。这些适应性改变对于它们在深海恶劣环境中的生存至关重要。

高压适应机制

氧化三甲胺一度被视为脊椎动物适应深海高压的独特物质。研究小组对多种深度鱼类的TMAO水平进行了测量。测量发现,在0至6000米的深度区间内,TMAO水平随深度加深而上升。然而,在6000米以下,这种上升趋势并未持续,这可能表明存在更为复杂的分子作用机制。

基因突变新发现

研究团队取得关键进展,揭示深海鱼类在3000米以下深度普遍存在RTF1基因的保守性变异。这一变异显著影响了基因转录效率。这一发现为探究深海生物分子适应性机制提供了新的研究视角。

研究表明,深海鱼类在极端条件下的生存方式已得到揭示,这一发现为脊椎动物在高压环境中的生存研究提供了新的研究方向。尽管如此,人类行为已对深海脊椎动物造成了影响。在探讨如何更有效地保护深海生态环境的问题上,不同观点之间存在分歧。欢迎点赞、转发文章,并积极参与讨论。