3月4日,北京春意盎然。全国政协委员柴守玺,带着西北泥土的芳香,步入全国政协第十四届三次会议开幕式。他所倡导的小麦秸秆带状覆盖还田技术,引发了公众对农业创新领域的极大兴趣。

两会会场心系农业科技

全国政协委员、甘肃农业大学教师柴守玺,在完成陇中旱塬试验田的工作后,立刻赶往会议。他神采奕奕,即便在会场,对那几亩即将返青的小麦也念念不忘。面对记者,他迅速从口袋中取出了一组珍贵的照片,并随即对新型技术进行了详细的阐述。

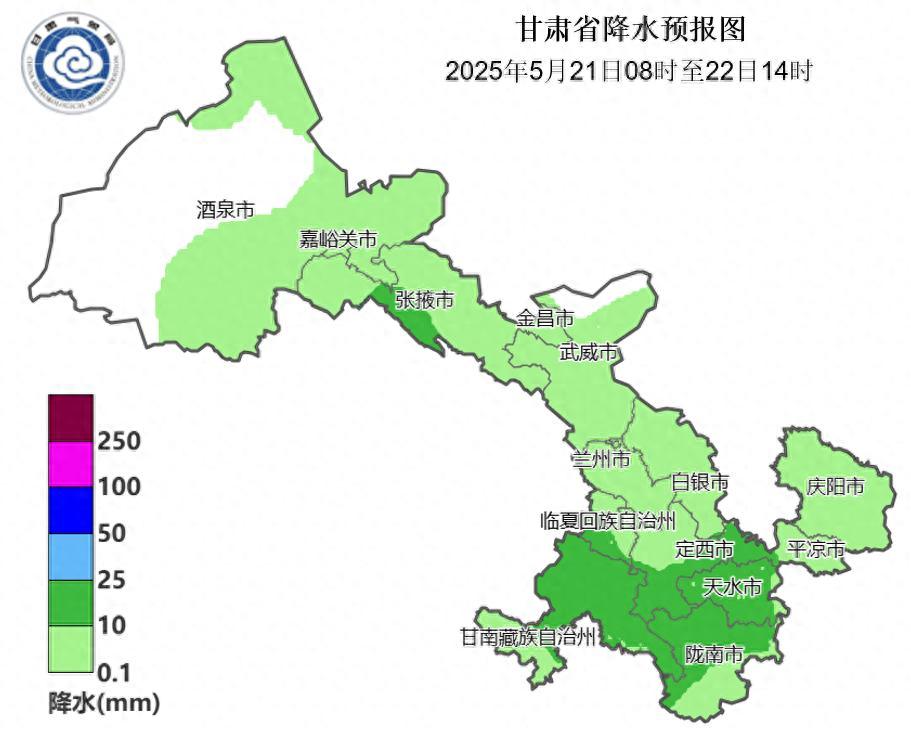

影像揭示了技术带来的具体成效,阳光下,麦田显现出波涛般的波纹。秸秆的铺设使得土壤呈现出别具一格的“条纹地毯”视觉效果。与此相对,秸秆覆盖的农田与未覆盖的干裂黄土地在麦穗状况上存在显著差异,增产效果显著。柴守玺期望这项技术能有效地解决中低产田的问题。

关注西北粮食增产难题

柴守玺提到,我国在提升粮食产量上面临挑战。众多中低产田地蕴藏着巨大的增产空间。尤其在西北地区,这类田地占比大,普遍面临水热条件不足的问题。温度对农作物生长有显著作用。目前,迫切需要解决粮食增产的难题。

往昔,农业工作者常用地表覆盖地膜来增加土壤温度并锁住水分,进而促进作物增产。然而,地膜残留引发土壤污染问题,迫切需要探索新的地表覆盖技术。柴守玺注意到农村玉米秸秆资源丰富,希冀从中发掘出创新的解决方案。

科研初始遇试验困境

自2012年开始,柴守玺领导的研究团队启动了以玉米秸秆为覆盖材料的种植实验。该实验旨在通过全面覆盖技术优化土壤条件。然而,实际效果并未达到预期目标,发芽率极低,甚至出现了无法发芽的情况,这对作物生长产生了显著的负面影响。

研究数据揭示,广泛覆盖地表导致地表温度明显下降。这一发现让人们意识到,现有的覆盖技术迫切需要升级。若不进行升级,新技术的普及将遭遇困难,先前投入的努力可能功亏一篑。

改良方法终获技术突破

科研团队在实验中遭遇挑战,经不懈奋斗,最终成功创制了旱地秸秆条带状覆盖技术,并将其认定为一种有效的应对措施。他们实施了一种新颖的方法,将麦田划分为覆盖与种植两个区域,确保种植区保持无覆盖,而覆盖区则不用于种植,此举显著促进了麦苗的生长状况。

改良后的麦苗呈现出嫩绿的叶片和丰盈的麦穗,应用此技术的农田产量较未采用技术的农田提升了超过13个百分点。此举不仅提升了产量,还促进了生态保护、节约了成本并改善了土壤质量,为农业的持续发展注入了新的活力。

期盼技术推广惠泽农业

两会期间,柴守玺提出,期望国家给予该技术全面而有力的扶持与推广。他深信,这项技术能显著提高众多中低产田的产出,将闲置土地转化为肥沃的农田。从长远角度分析,这无疑将对我国粮食总产量的提升产生积极效应。

他目前最期待的是对技术进行深入的持续研究,目的是为了提高其应用效能,进而实现增产和增收。在农业可持续发展的征程中,他打算运用科研成果,助力“藏粮于地、藏粮于技”的战略目标得以实现。

农业追梦持续砥砺前行

柴守玺在完成新型技术的展示后,收集了相关图片。尽管他是众多农业科研人员之一,但他所代表的是一群致力于农业科研、无私奉献于农业进步的团队。

农业科技行业面临诸多不确定因素和挑战,柴守玺先生因对农业的深厚情感和对技术的坚定信念,持续深化研究并拓展新领域。他致力于解决更多技术难关,助力我国农业迈向新的辉煌。同时,我们亦期待更多先进技术得以普及和运用。

柴守玺委员所提出的技术,其在全国中低产田的普及状况尚不清晰。目前,该技术的推广前景已引发社会各界的广泛关注和热烈讨论。