消费遇超支困境

近期,陈女士在澎湃新闻的“服务湃”栏目中公开了一宗家装消费纠纷。她与内蒙古美装达新材料有限公司达成了一笔价值9.89万元的全屋装修协议。但工程未完成,费用已攀升至13万元以上。这一显著的费用上涨,给陈女士带来了极大的困扰和不满情绪。

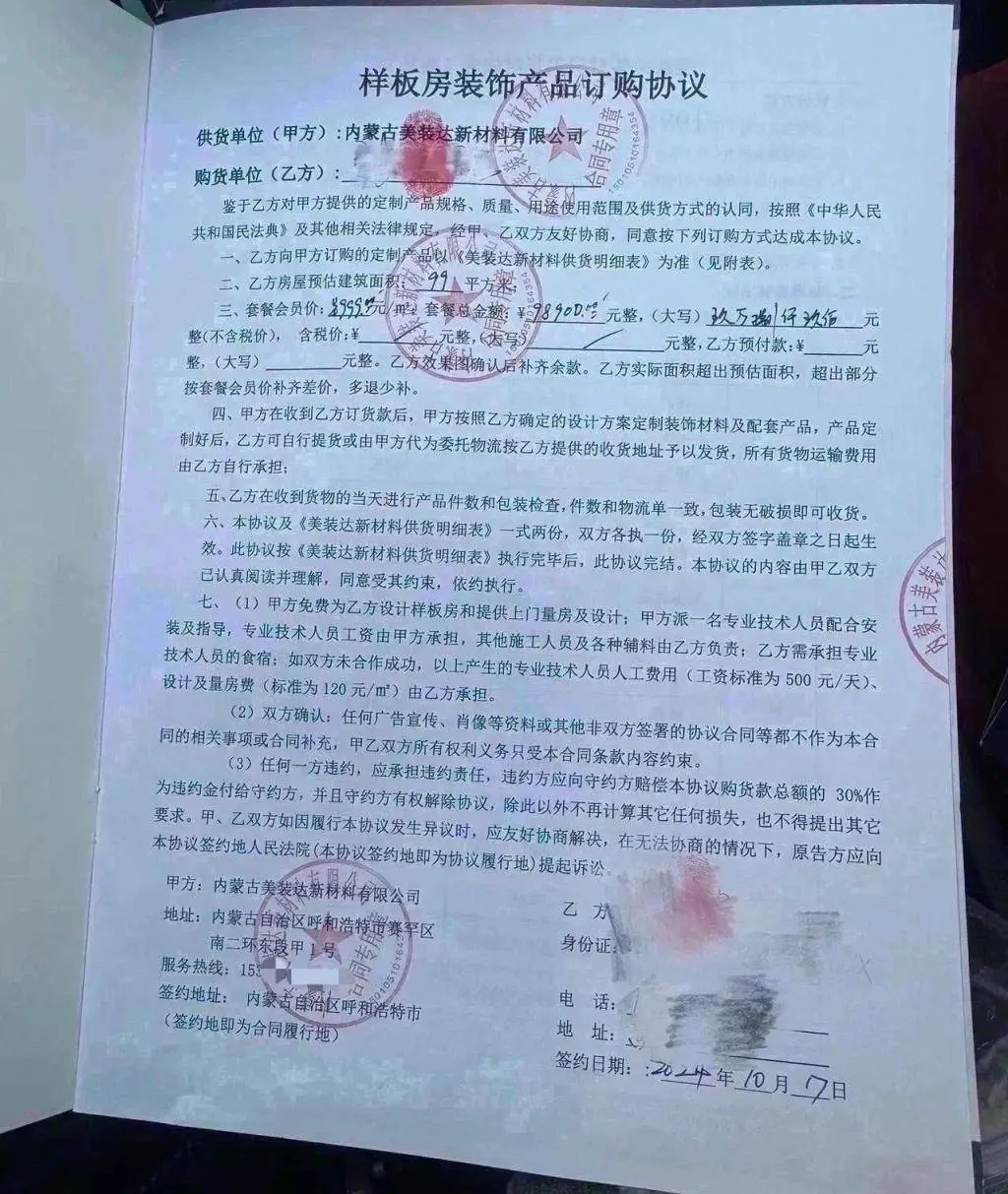

陈女士指出,王姓经理在带她参观样板间时承诺,按照建筑面积计算,入住的总费用只需98900元。这一价格颇具吸引力,陈女士对这种计价方式表示赞同,并很快与该公司签订了装修服务合同。合同中明确指出,全屋整装套餐的单价为每平方米999元,总价锁定在98900元。

额外费用频出

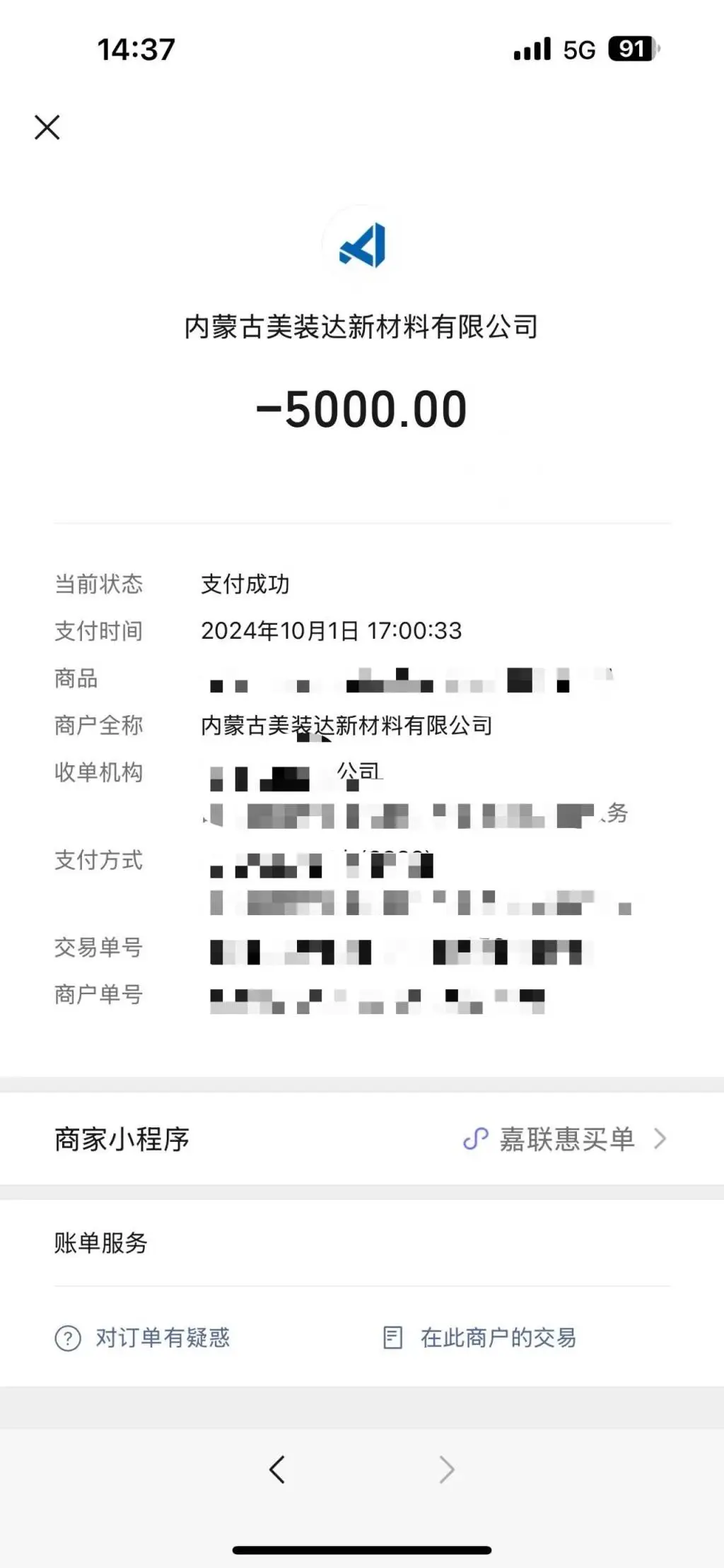

施工启动后,陆续出现了数笔额外开销。工人们向陈女士提出了提前支付施工费用的要求,这一要求让她感到出乎意料。在装修工程尚未全部完成之际,她已经额外支付了2万元用于人工成本、1.8万元用于辅助材料费用,以及5000元用于运输费用。这些额外开销累计起来,导致装修的总费用明显超过了最初商定的金额。

陈女士多次与商家沟通,希望就不断上升的费用进行讨论,并索回额外支付的费用。然而,商家未能给出明确的回应,这导致陈女士感到极度的失望和愤怒。资金短缺迫使她不得不暂停家庭装修工程。陈女士回忆说:“那时,我真的不敢再进行装修了。”

商家表态含糊

澎湃新闻在接到陈女士的投诉后,迅速与内蒙古美装达新材料有限公司进行了沟通。该公司员工透露,全屋整装的费用会根据客户房屋面积的大小而有所调整。同时,他们指出,公司已提前向客户明确告知了费用详情。然而,对于陈女士实际支付金额与合同约定总价之间的差异,公司并未提供任何解释。

陈女士提到,装修材料的外包装缺乏详尽的产品信息。工作人员回应称,所有材料都附有质检文件。但以商业机密为由,他们拒绝向记者出示相关报告。公司另一位经理认为,装修行业难以完全满足客户的所有需求。对于客户的合理诉求,公司承诺将努力协商解决。同时,公司声称已口头告知客户可能出现的额外费用。

协商初步成果

2月23日,陈女士向澎湃新闻透露情况。商家在协商后,以装修成果未达客户预期为由,决定退还5万元装修费用作为补偿。陈女士对这一处理结果表示同意。尽管商家已部分退还费用,但这一装修事件仍让陈女士感到担忧。

陈女士指出,除了合同中规定的总价和前期额外费用外,她在工程暂停期间额外支付了五万元。这一支出最初并未包含在她的预算规划之内。此次退款在一定程度上减轻了她的经济负担,然而,在装修过程中遇到的问题仍有部分尚未解决。

样板房质量承诺之问

样板间中呈现了商家承诺的部分内容。陈女士在参观样板间后与商家达成了协议。但需留意,实际装修所选用的材料品质可能与样板间不符。若商家提供的材料品质明显劣于样板间展示,商家将需承担相应的违约责任。

装修领域当前面临一普遍问题,即样板间的展示效果与实际装修成果及质量可能不符。众多消费者因样板间的吸引力而签署合约,然而合同签订后,常发现实际效果与预期存在较大差距。此现象侵犯了消费者的知情权和公平交易权。

装修消费警示

陈女士的装修案例向公众传递了安全防范的重要性。在签署装修协议之前,消费者需对合同条款进行详尽审查,确保费用信息的公开与透明。此外,消费者应将商家的口头承诺转化为书面承诺,以便更好地维护自己的合法权益。

相关部门需强化对装修行业的监管力度,确保商家运营符合既定规范。在处理消费争议方面,需构建一套高效的解决体系,旨在维护消费者合法权益。此举措将有效提升消费者在装修活动中的安心与信任。

在房屋装修阶段,您是否遭遇过超支预算的困扰?若有相关经验,敬请于评论区分享您的具体案例。