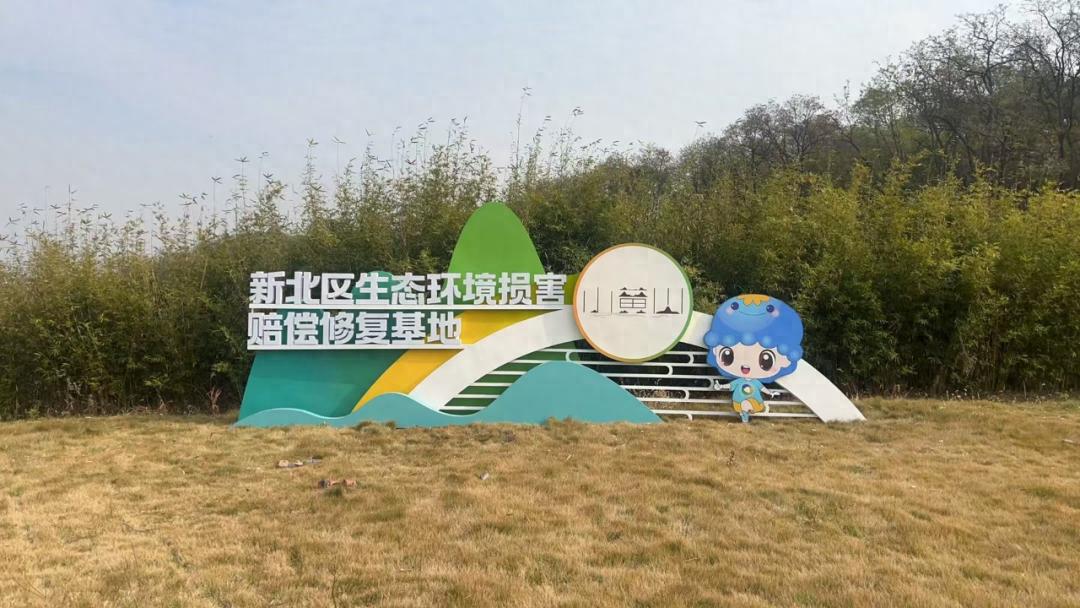

基地落成亮相

近期,广昌县在生态建设方面实现显著突破。广昌生态环境局创新生态治理手段,于旴江镇北门村设立了首个生态环境损害赔偿修复试点。试点占地9亩,自数月前启动建设,经过精心规划和施工,现已初具规模。这一成就标志着广昌县生态保护步入新阶段,并有望成为生态治理的典范。

功能多元合一

该基地不仅是基础修复场所,还集成了多种功能,构成了一个综合性的服务平台。基地内栽种了160棵桂花树,通过植被恢复措施推动生态修复。此外,基地承担着警示教育和法律宣传的任务,计划举办相关活动,以增强公众对生态保护重要性的理解。基地的建立有利于改善当地生态环境,同时促进公众环保意识的增强。

试点意义重大

广昌县通过设立示范基地,形象地呈现了生态环境治理机制改革取得的显著成果。在以往的环境治理实践中,各地普遍面临诸多挑战。广昌县此次推出的创新举措,致力于探索“行政、司法、社会”三方面协同治理的新模式,为解决生态治理难题提供了新的思考方向。若此模式能够得到普及,有望惠及更多地区。

协同机制保障

为促进基地建设与生态恢复工作的顺利实施,地方政府致力于构建紧密的协作机制。环保机构与司法机关紧密合作,共同构建生态环境损害赔偿的连贯流程,该流程包括案件线索的移交、证据的保全以及修复工作的执行等所有环节,确保每一步骤均能无缝对接。此外,第三方专业机构被纳入评估体系,对生态损害进行细致评估。同时,据此制定了更加科学的修复计划。这些措施旨在保障工作的规范性和执行效率。

公众参与监督

广昌生态环境局执法人员表示,该基地不仅是生态修复的地点,同时也是一个共同治理的平台。公众可以通过公开听证和修复过程公示等方式,对生态修复成效进行全程监督。这种公开透明的做法有助于公众理解生态修复的复杂性,从而增强公众的参与意愿和责任感。未来,有望拓宽公众参与途径,以进一步完善共同治理体系。

未来展望探索

广昌生态环境局相关负责人表示,未来工作将不断深化。他们计划对“替代修复”及“异地修复”等机制进行改进,提升修复工作的适应性和效能。同时,还将探索“碳汇补偿”和“生态产品价值转化”等创新方法。这些举措旨在将生态治理成果转化为促进经济发展的新动力,推动“绿水青山”变为“金山银山”的转变。

您对广昌生态环境局所实施的生态治理新策略及其后续发展计划有何评价?此外,您认为这一模式在其他地区的应用潜力和实施效果如何?