商周原始青瓷萌芽商周时代,中国陶瓷领域迎来了原始青瓷的诞生,这一历史性时刻标志着陶瓷行业迈入了新的成长阶段。当时制作的青瓷,其釉层较为单薄,釉色以不稳定的褐黄色为主。尽管制作技术尚未达到后世的水准,原始青瓷作为陶瓷的起始阶段,已然显现出其独特的韵味,并为陶瓷的不断发展打下了坚实的基础。该物品外观较为粗犷,却透露出一种古典的韵味。这种韵味仿佛在细数商周时期民众的智慧与创造力。

隋唐五代青瓷辉煌在隋唐及五代时期,青瓷技艺达到了顶峰。浙江的越窑与湖南的长沙窑独树一帜,展现了精湛的青瓷制作技艺。越窑与长沙窑所产青瓷,釉色斑斓,包括青绿、青黄、青褐等多种色彩。这些釉色表现不仅展示了高超的烧制技艺,也彰显了对色彩的独特追求,为陶瓷发展史留下了深刻的印记。

隋唐白瓷走向成熟在隋唐年间,邢窑以其卓越的成就独领风骚,见证了成熟白瓷的诞生。邢窑生产的白瓷,质地纯净,釉面光亮,色泽更加鲜明。这一成就不仅打破了当时以青瓷为主导的市场格局,更极大地丰富了陶瓷色彩的多样性。这种无瑕的白色瓷器,彰显了唐代对纯净与完美的追求,成为陶瓷发展历程中的一个关键转折。

宋代特色瓷器迭出北宋初期至中期,景德镇窑成功研发了青白瓷,亦名影青瓷。该瓷胎体轻巧,薄如蝉翼,铁含量较低。其釉色以白为主,带有细微的青色光泽,釉面薄且光亮,透明度较高。装饰上,多采用暗刻花纹,内外光泽相互辉映,风格独特。这种瓷器融合了白瓷与青瓷的优点,展现了温文尔雅的气质。河北定窑生产的白色瓷器色彩鲜明,纯净无瑕。此外,该窑还率先推出了雕刻、划刻、印花等多种装饰手法,这些技术革新极大地增强了瓷器的艺术价值。

明清白釉独具特色永乐年间,我国成功研制出甜白釉瓷器。瓷器在阳光下闪耀着明亮的光泽,触感如同玉石般柔滑,令人感受到一种独特的甘甜。因此,它被命名为“甜白”。这种瓷器以其细腻的质地和独特的视觉魅力,在白瓷发展史上树立了典范。清代时期,尽管彩绘瓷的兴起导致景德镇纯素白瓷逐渐衰落,然而甜白釉瓷依然在历史的长河中展现出其独特的魅力。

红釉瓷的发展脉络红釉瓷的历史悠久。在唐代,湖南长沙窑使用氧化铜作为颜料,通过高温还原工艺,成功烧制出了色泽呈褐红的铜红釉。到了明洪武时期,景德镇御器厂成功研发出颜色纯净的红瓷器,其色泽鲜艳且明亮。在宣德年间,出现了祭红釉,亦称霁红,这种釉色适中,釉面光滑,无任何裂痕,是高温铜红釉中的上乘之作。在康熙年间,高温铜红釉瓷的制造技术得以恢复,并推出了郎窑红、豇豆红等知名系列。景德镇御窑厂在清代生产的金红釉瓷,采用黄金作为颜料,通过低温烧制工艺,呈现出粉嫩、光亮的胭脂红和水色效果,成为红釉瓷器的显著特色。

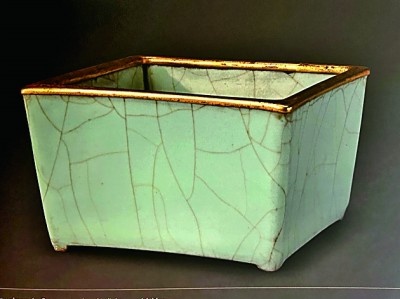

黑釉瓷兴衰起伏中国陶瓷发展史上,黑釉瓷扮演着重要角色,尽管其声望不及青瓷和白瓷。这一陶瓷品种的诞生可回溯至东汉。东晋时期的德清窑因釉面漆黑如漆而著称,其色彩与漆器相媲美。在东晋至南朝初期的时期,浙江德清窑成功掌握了黑釉烧制技术。他们利用含铁量在6%至8%的紫金土来调配釉料,烧制出的黑瓷胎体呈现出红、紫或褐色,釉层既厚实又光亮。进入唐代,唐花瓷在黑色釉料的基础上,以蓝白色斑点进行装饰,显著增强了其艺术美感。到了宋代,定窑、耀州窑、吉州窑和建窑都开始制作黑釉瓷器。这些瓷器与当时流行的茶文化有着密切关系,特别是吉州窑的木叶纹盏,更赋予了禅宗的意境。然而,随着时间的推移,黑釉瓷逐渐从人们的视野中消失。

黄釉瓷的不同特质黄釉瓷的发展历程展现出独有的特点。在河南和河北地区,黄釉瓷通常呈现出黄褐色调;寿州窑则采用白色化妆土进行釉下装饰,其黄釉颜色偏向黄绿色,包括蜡黄、鳝鱼黄等多种釉色,且被纳入青瓷釉系之中。明朝初期,景德镇的御器厂开启了低温黄釉瓷的制作。这种瓷器以白色瓷胎为基础,内外表面都经过浇釉技术处理。采用低温氧化烧制工艺,其釉面光滑饱满。设计上简约无装饰,色彩鲜艳,被称为“浇黄”或“娇黄”,是一种纯净的黄色釉料。

请挑选您心仪的瓷器釉色,并在评论区发表您的见解。此外,别忘了为本文点赞并推广分享。