青神中岩在佛教文化领域具有重要地位,堪称川西地区规模庞大的石刻造像群之一。自唐朝始,历经明清,其开凿佛像的活动始终未曾停歇。目前保存有48龛,共计2492尊佛像。其中,玉泉岩在中岩寺的造像中占据独特位置,其右侧壁面的造像风格明显属于晚唐时期。这一区域见证了佛教文化在当地悠久的流传与传承。

然而,鲜为人知的是,在这众多石窟雕像之中,潜藏着一尊价值连城的第39号“龛炽盛光佛及五星经变龛”。此龛像的发现,为中岩寺的文化体系增添了一抹神秘且独特的色彩。

独特的“龛炽盛光佛并五星经变龛”

该编号为39的石窟虽难以辨认其五星头冠,却承载着极其重要的价值。此窟可能是现今唯一可见的晚唐时期“炽盛光佛与五星”经变造像实物,同时也是已知最早将金、木、水、火、土五大行星以人形形象进行艺术塑造的作品。此独特的造型设计在历史、文化和艺术研究领域均开辟了新的研究方向。

与敦煌唐代绢画相较,二者间可见某种关联。尽管一为石窟中的雕刻,一为丝绸之上的绘画,然而它们之间的内在联系揭示了当时不同地域间佛教文化的交流以及艺术创作风格的相互渗透现象。

炽盛光佛的文化演变

炽盛光佛在传统观念中具有特定象征,意指佛陀头顶所散发出的神圣光芒或金色轮盘。但进入唐代,其内涵经历了显著演变。彼时的炽盛光佛转变为北极星之主,掌管众多星辰神祇,其职责与道教紫微北极大帝相仿,更具备运用陀罗尼法化解灾厄的神奇能力。这一文化融合与角色转变,映射出当时佛教与道教相互交融的宗教氛围。

该演变过程彰显了彼时宗教观念的冲突与融合。在唐代这一多元文化交汇的社会环境中,佛教持续吸纳其他宗教文化的精华,并对其自身理念进行变革,旨在迎合广大民众新兴的宗教追求与审美情趣。

造像相关的对比参考

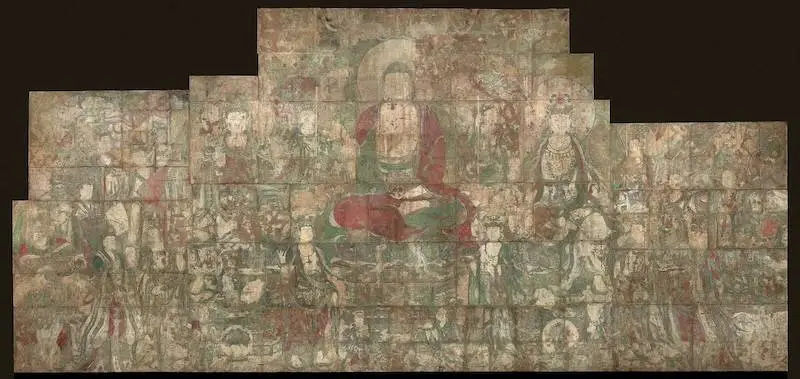

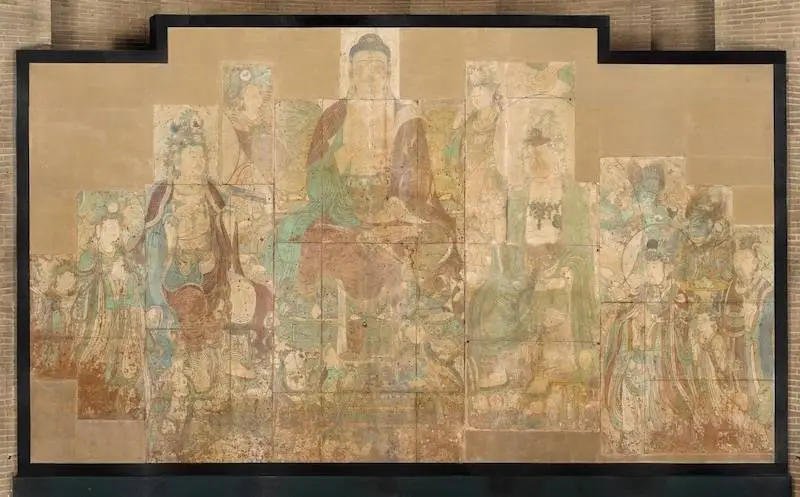

迄今为止,所发现的最早与炽盛光佛有关的文物藏品为大英博物馆珍藏的唐乾宁四年(公元897年)于敦煌藏经洞出土的精美彩绘绢画《炽盛光佛及五星经变图》。除却这一最早的代表作,尚有幅宽最大的作品——山西广胜寺的元明壁画,目前散藏于美国多所博物馆之中。

此外,诸如大足地区亦存在众多此类造像,例如大足石篆山编号为11的炽盛光佛及其十一曜龛、大足北山编号为39的龛室等。这些丰富的一级文物实例,为中岩寺的“龛炽盛光佛与五星经变龛”提供了宝贵的横向比较样本。

它与苏轼的潜在关联

中岩之地蕴含着深厚的文化积淀,其特色在于此处曾是苏轼求学深造的场所。其中,“龛炽盛光佛并五星经变龛”这一文化遗迹,部分学者推测其与苏轼存在某种关联。苏轼不仅精研天文与占星学,更是创作出“西北望,射天狼”等脍炙人口的诗篇。一种观点认为,此龛的形态或许对苏轼的学术启蒙产生了重要影响。

尽管缺乏确切证据证实二者之间存在必然关联,然而,从地域文化影响的视角审视,此推断亦不失为一种合理解释。苏轼所处地域文化氛围中若干独特的文化因子,诸如该龛像所蕴含的天文宗教艺术成分,极有可能在其思想创作过程中产生潜移默化的影响。

留存造像的历史脉络

迄今为止保存下来的雕塑实物中,除了中岩寺那独具特色的洞窟雕像外,早在五代时期的蜀地资中与大足地区,就已涌现出四座由众多神祇环绕、光辉璀璨的炽盛光佛雕像。进入北宋时代,大足地区亦出现了类似题材的造像艺术作品。此风延续至元代,杭州飞来峰亦可见到此类雕刻题材的遗存。

这些不同地区与时代的佛像雕刻,共同描绘了炽盛光佛造像的历史发展轨迹,揭示了此类题材造像在历史进程中的深远影响及其逐步的演变过程。

您是否推测,对四川青神中岩寺该尊雕像进行深入挖掘,能否揭示出更多与北宋时期文化名人之间的联系?期待广大读者就此话题展开热烈讨论,若您认为本文颇具价值,敬请点赞并予以转发。