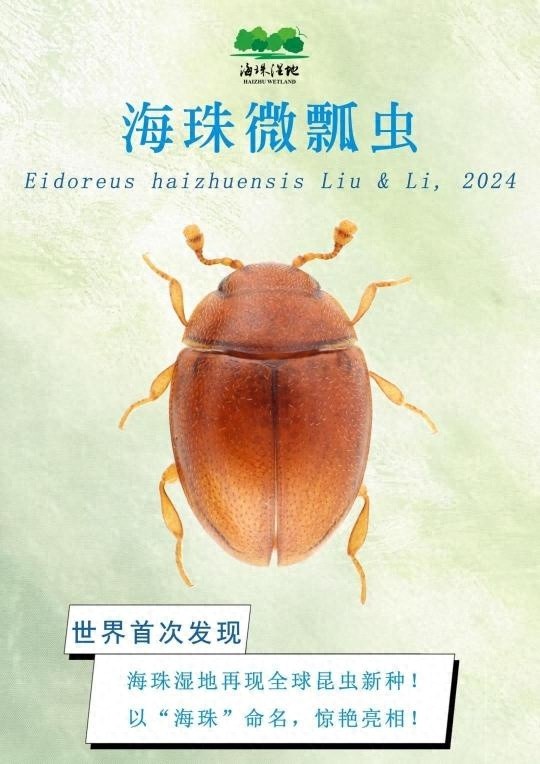

新物种发布

2月16日,广东省在广州市海珠国家湿地公园举行了“世界湿地日”系列活动。在活动期间,红树林保护宣传同步进行。同时,全球新物种“海珠微瓢虫”首次对外公布。这一举动引起了广泛关注,凸显了海珠湿地在生物多样性保护领域的新成就。

《动物阶元》期刊最新发布的研究成果,再次聚焦了海珠湿地的生物科学价值。该研究凸显了海珠湿地在生态研究领域的核心作用及其显著价值。

发现过程

2022年,海珠湿地昆虫调查监测中,科学家们首次发现了名为“海珠微瓢虫”的新物种。自2020年以来,海珠湿地与广东省科学院动物研究所展开合作,不断进行昆虫资源的基础性研究。该研究旨在深入了解昆虫物种的多样性。

在调查过程中,科研团队收集了超过五十万份昆虫样本。样本数量众多,在初步分类中发现了诸如“海珠微瓢虫”等稀有物种。这一发现极大地增加了寻找工作的难度,如同在茫茫大海中寻找一根细针。尽管困难重重,科研人员仍持之以恒。

外观特征

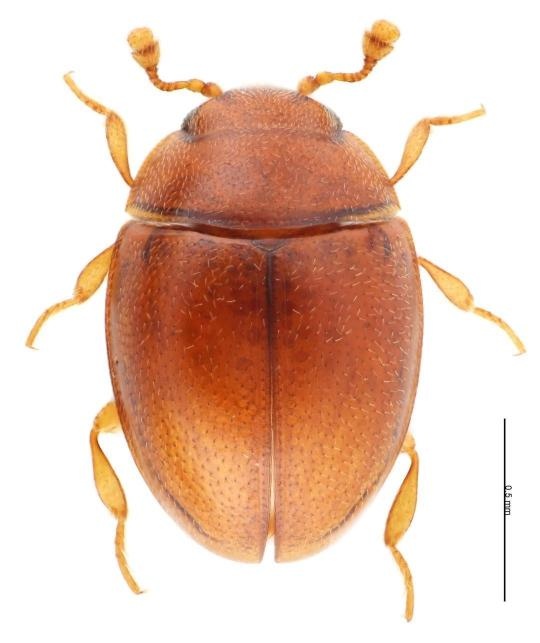

该生物的体长介于1.2至1.3毫米之间,其体积略小于芝麻。外形为椭圆形,背部与腹部均呈现出明显的隆起。主体颜色为红棕色,而足部和触角的颜色则较为浅淡。

该昆虫体表光滑,未长有毛发,但点缀着几根细小的黄褐色刚毛。这种独特的形态特征,与同属的瓢虫相较,存在显著差异,使其在众多昆虫中脱颖而出,易于辨认。

发现地点

调查过程中,研究团队在珠江口的海珠湿地采集了三个“海珠微瓢虫”的样本。这些样本分别来源于湿地第二期的学习区以及第三期的区域。该区域以龙眼、荔枝等果树为特色,构筑了其特有的植被格局。

这些树木构成了“海珠微瓢虫”的理想栖息地。这一情况同时表明,海珠湿地具有丰富的生态系统,为新生生物种创造了良好的生长环境。

研究挑战

俞雅丽,广东省科学院动物研究所的副研究员,阐述了“海珠微瓢虫”的发现与探究历程。这一过程比前两次新物种的发现更为艰难。在野外考察阶段,收集到的样本数量极为庞大。同时,对这些样本进行分类与鉴定的工作也遭遇了众多挑战。

该物种体型小巧,在我国相关研究领域尚属空白。研究人员运用高倍显微镜对数千个样本进行了细致观察,并成功确认了这一新物种的实际存在。在解剖实验中,鉴于该物种与同类物种在外观上存在相似性,研究人员在高级显微镜辅助下对关键部位进行了详尽的解剖,并进行了深入对比分析。

重大意义

微瓢虫科过去被归类为伪瓢虫科的亚科,但近期分子生物学研究揭示了其独立成科的现状。目前,该科包括7个属和19个种,分布在中美洲、南美洲及南非的特定岛屿。在我国,这一科的成员及其物种属首次记录。

该成果具有深远影响,不仅标志着海珠湿地生物多样性保护实现了新的进展,而且凸显了广州在生态修复及科研监管方面的显著成就。海珠湿地新物种的持续发现引发了广泛关注。关于此现象,读者们有何见解?我们热切期待您在评论区发表您的看法。同时,恳请您为这篇文章点赞,并助力其传播!