讲座新启示

自近代至战后时期,无论是文治还是外交领域,四场讲座成功实现了视角的灵活转换。讲座中巧妙地运用了史料,构建了新的研究框架,并提出了创新的观点。这些成果如同新生的养分,极大地激发了中日关系史研究领域的学术活力,引领了新的研究潮流。

讲座深入剖析了各研究层面,使学者及学生对于中日关系史有了更为全面和深入的认知,并为后续研究指明了具有重要参考价值的路径。

王侃良谈日儒学影响

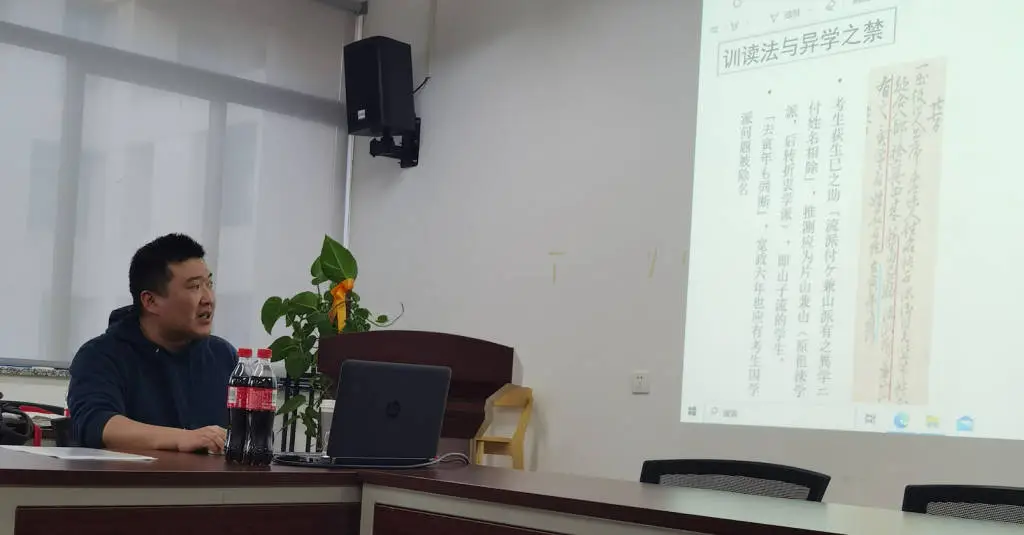

讲座落幕之后,王侃良副研究员于上海大学与学生群体展开了热烈的互动。讨论内容涵盖中日文化之间的交流,以及日本儒学在近代化进程中的推广作用。学生们踊跃提问,王侃良耐心回应,整个现场洋溢着浓厚的学术气息。

王侃良对《教育敕语》相关的研究进行了细致的整理。他发现,日本学术界长期受限于特定的叙事模式,对加藤弘之关于宗教教育的观点所引发的“德育论争”关注不够。因此,他提出应进一步研究这一论争,以明确《教育敕语》颁布的背景以及德育发展的其他可能性。

深入阐释德育论争

王侃良在讲座中深入解读了第二次“德育论争”。他剖析了加藤提案的焦点所在,同时明确了文部省在此次论争中的立场。这清晰地展现了当时各方的核心观点和态度。

同时,对德育与宗教关系争论中的关键问题进行了详细阐述。此举使得听众对论争的核心内容和深远影响有了更深入的认识,并为后续研究指明了明确的方向。

林子博解答疑问

讲座互动环节中,林子博副教授针对多个问题作出回应,诸如两次德育争议的关联性,《伦理书》与当前学校教育的契合点等。其解答既紧密联系实际,又融入理论,阐述清晰,易于理解。

他对日本高等教育体系及制度问题进行了深入研究,引用了丰富资料,提供了精确且详尽的解答,从而有效拓展了公众对日本教育领域的理解范围。

探讨亚洲主义思想

林子博副教授在讲座中探讨了“亚洲主义”的概念。他具体指出了“亚洲主义”在近代问题中的地位,并分析了其与其他思想之间的相互作用。

日本学界对“亚洲主义”思想史的研究揭示了其具有“连带性”“抵抗性”“变化性”等特征,从而使得公众对“亚洲主义”的理解更为透彻。

日本对外政策研讨

后续两场讲座主要围绕日本的对外战略展开,对近代日本“亚洲主义”理念的特点进行了深入分析,并探讨了战后日本在国际关系领域的具体研究案例。这些研究以实际案例为依据,具有明确的针对性。

四场讲座均建立在坚实的学理基础之上,并紧密联系现实,为上海大学师生深入理解中日、东亚、全球及时代变迁提供了高质量的学术参考。这些讲座有效地促进了师生对相关研究领域最新进展的掌握。

这四场讲座均表现出色,参与者对哪场讲座的研究价值评价最高?诚邀大家在评论区发表见解,同时,请不要忘记为文章点赞及转发。