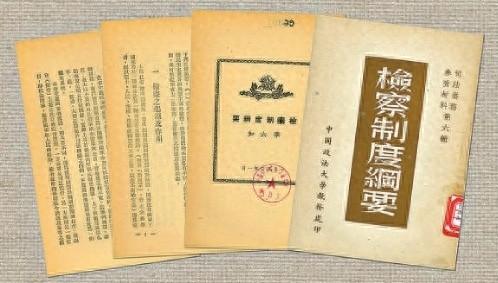

于1950年1月的一个严冬,中国社会科学院法学研究所档案室内,《检察制度纲要》一书静静存放,宛如述说一段尘封史实。作者李六如,时任最高人民检察院副检察长,书中不仅勾勒了检察制度的发端与演进,还擘画了新中国的检察制度构想。该书犹如法治建设沃土里的种子,静待萌发、茁壮。

《检察制度纲要》系新中国检察制度之基石,远非普通书籍。李六如基于马克思主义法学,详尽阐述了检察制度的阶级属性及其发展之规律和必要性。自十四世纪法国设立检察制度起,检察机关于资本主义、社会主义及新民主主义国家均居重要地位。本作宛如一面反映新中国检察制度前景的镜子。

跨越时空的对话:《检察制度纲要》的内容解析

《检察制度纲要》涵盖18页篇幅,字数约1万,内容分为五大章节,各自犹如拼图的一部分,共同描绘出新中国检察体制的全面图景。其中,“检察制度的历史渊源及社会功能”章节由李六如深入挖掘,详述了该制度的历史起源与社会层面的重大意义。李六如强调,检察制度不仅是法制的守护者,更是维护社会公正的坚实屏障。

李六如在“资本主义国家检察”一节中,对资本主义国家的检察体系进行了深入剖析,阐明了其阶级性的实质。他指出,尽管表面看来资本主义检察体系完备,实则它是为资产阶级利益服务的手段。本部分论述如同利刃,穿透了资本主义检察体系的表象,揭示其核心的败坏。

社会主义的光辉:苏联检察制度的启示

在探讨“社会主义苏联检察体制”一节中,李六如聚焦苏联的检察架构,深入解析其制度的特色与优势。他强调,苏联检察体制以社会主义公有制为基石,着重确保社会主义法制的统合与尊崇。此章节的剖析犹如指明灯,为新中国检察制度的发展指引了道路。

李六如着重论述苏联检察体系中的总检察长制度,并视其为一种集中型检察结构,它能确保法律实施的统一。但亦提出,此体制未必完全契合新中国现实。于《纲要》中,他提出新方案,主张新中国应采纳以民主集中为指导的委员会制,以更好地吻合中国国情。

新民主主义的探索:新中国检察制度的雏形

在“各新民主主义与新中国的检察”一节中,李六如对新中国检察制度的起源与特性进行了详尽研究,揭示了其显著特征与优点。李氏强调,该制度系在反抗帝国主义及封建主义的革命实践中逐步确立,具备强烈的革命性与进步特性。此部分的论述宛如一幅描绘新中国检察制度初貌的画卷。

李六如对新中国检察制度构建给予密切关注,强调其应确立为独立的法律监督机构,而非与审检机构相互依存的机关。他指出,新中国检察制度必须与审判机关分离,以专司法律监督职能,从而保障法律得以准确执行。本段分析犹如指引灯塔,为新中国检察制度建设指明路径。

理论与实践的结合:《检察制度纲要》的现实意义

《检察制度纲要》不仅作为理论杰作,亦为实操手册。李六如在“对检察制度的多重分析、批判与阐释”章节中,详尽剖析了多种检察模式,并进而提出个人观点及建议。他强调,新中国的检察制度建设需在吸收他国经验的同时,紧密结合国情,探索一条符合中国特色的道路。

《检察制度纲要》在我国的司法检察培训领域广泛采用,成为检察人员必备的经典教材。该著作如同连通理论与实践的纽带,为新中国检察制度的构建贡献了丰富的经验与启示。

历史的回响:《检察制度纲要》的影响力

《检察制度纲要》的影响力显著超乎其本。该书不仅为新中国检察制度建设奠定了坚实理论基础,亦为我国法治进程注入了宝贵思想助力。如同种子播撒泥土,此书在中国法治土壤中扎根成长,日渐茁壮。

重读《检察制度纲要》,历史的回声与那个时代的激情理想得以显现。该书犹如一面反映镜,映射出新中国检察制度的演进历程及我国法治建设的显赫成就。

未来的展望:《检察制度纲要》的时代价值

《检察制度纲要》虽起始于1950年,其核心观念依旧承载着深远的时代意义。面对崭新时代,探究如何传承并弘扬《检察制度纲要》的精髓,持续推进中国检察制度的进步与优化,实为一个亟需审慎思考的问题。

《检察制度纲领》不仅承载着历史智慧,更是思想的丰碑。其蕴含的珍贵经验和洞见,不仅照亮了我们的道路,亦指引着未来前行。在新时代的长征路上,我们应携手同行,共同谱写中国法治建设的新纪元。