小说中的时间物象化

近期,小说翻译者余西对珍·温特森的作品进行了分析。他指出,温特森在其作品中,将不同时期的故事以神秘的顺序排列在同一文本中。比如,在一个故事里,阿里与已婚女性的爱情被众多其他故事所掩盖。这种独特的创作方式使得小说本身在时间观念上呈现出物象化的特点,并在形式上对时间进行了独特的解读。

在创作技巧的作用下,读者在体验故事时需在多个时间维度间进行转换。这种新颖的叙事手法颠覆了传统小说的线性叙事结构,让读者对故事的理解既充满挑战,又充满新意,同时也引发了文学界对其效果与价值的广泛探讨。

伦勃朗启示与多元自我

伦勃朗,这位世界闻名的画家,在其生涯中至少描绘了自己五十次。这一行为对小说中的角色阿里产生了深远影响。阿里从中领悟,借助画作可以拓展自我边界,努力向外界展示,实现自我状态的多样化。在他看来,仅仅局限于一种人生结局是远远不够的。

在当前文学创作和思想交流的领域中,该理论具有显著意义。它激发人们对自我多样性和潜在可能性的深入思考。在人生旅途中,人们不应受限于既定身份和单一结局。正如阿里所展现的,个体应勇敢超越自我,探索更丰富的角色和生活方式。

温特森对人类观念的期待

温特森希望看到某种变革。她希望这种变革能消除人类将自己与自然和他人区分开来的优越感,以及“存在”与“价值”分离的误解。目前,人类一方面持续扩张领土,另一方面正寻求超越生命周期的限制,如同计算机一般。

该观点立足于当前科技迅猛发展的背景。在科技进步日新月异、人们过度依赖科技以探索无限可能的当下,温特森的见解犹如一记警钟,敦促我们审视与自然及社会的互动,并在追求科技进步的过程中,警惕陷入自我优越感的误区。

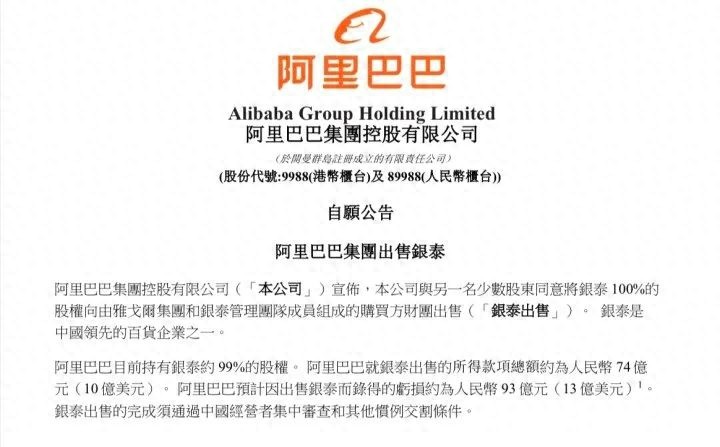

《十二字节》:AI科普新呈现

《十二字节》一书,在装帧与内容上,与公众对人工智能科普的普遍印象更为贴近,与温特森以往作品给人的印象形成鲜明对比。在这部作品中,作者摒弃了小说的叙述方式,转而向读者传达她对AI如何重组记忆与情感的独特观点。

《十二字节》的问世扩展了温特森的创作范围,同时展现了她对新兴科技的敏感洞察。对于追求探索人工智能与文学创作融合的读者而言,该书无疑开辟了新的视野,并揭示了科技对文学领域的深入影响。

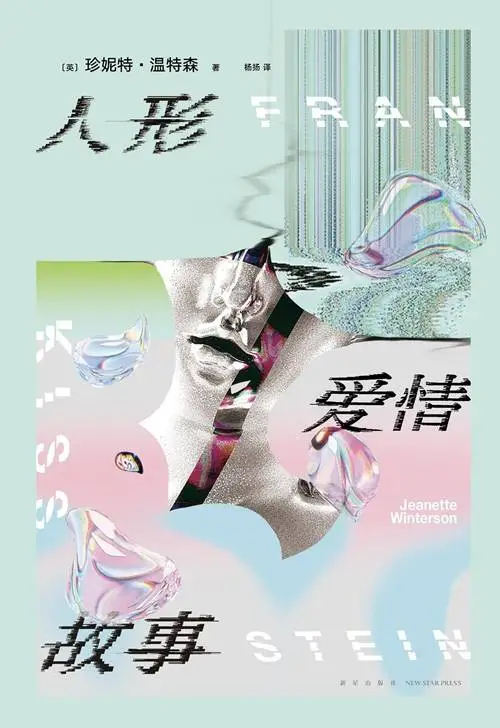

重写“弗兰肯斯坦”故事

温特森对“弗兰肯斯坦”这一经典故事进行了重新创作,追溯了玛丽·雪莱创作这一人形怪物恐怖故事的动机。此外,她还将故事扩展至现代,描绘了一位年轻医生利·雪莱目睹了人工智能科学家维克多进行的意识上传和人体拼接实验。

重写经典故事,不仅是对文学遗产的继承与革新,而且促使当代读者在新的历史条件下重新思考科技进步引发的伦理与道德挑战。此举将传统故事与当代科技发展紧密结合,为文学创作与思想交流增添了新的动力。

未来灵异套路与生命新形式

当前文学创作领域涌现出新的神秘题材,继探讨殖民者历史悲剧和人类不完全清白等议题之后,关于突破生理局限的科幻设想变得尤为流行。在这些故事中,去除了肉身的存在与生物实体共同居住,它们或许属于现代认知中的“鬼魂”,亦或是未来对死亡重新诠释后的“超人类”。

《宅中老宅》塑造了一个独立于物质、为逝者提供融入途径的虚拟世界。这一创作趋势体现了科技进步对文学想象的促进作用,同时也预示了未来社会在观念与现实层面可能发生的转变。目前,您如何看待科技对文学创作带来的这些影响?敬请各位在评论区留言交流,并对本文进行点赞和转发。