近期,我国中东部地区将遭遇一场降水规模巨大的天气事件,该事件水汽充足,动力条件优越,影响区域广泛。其中,部分地区的降雨量或将创下同期新高,南方地区更将遭遇突发性的强降雨侵袭,而北方地区则将受到一股强劲冷空气的侵袭。这一系列气候变化将给我国各地带来多方面的重大影响。

降雨开启的气象因素

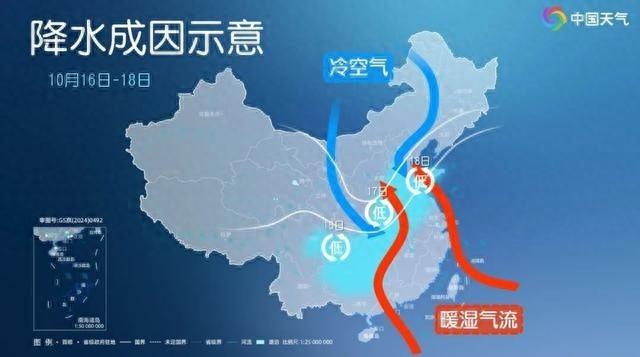

本次降水事件并非随机出现,自当日起至18日,受暖湿气流北上与北方冷空气交汇,构成了降雨形成的宏观气象条件。在此时段,高空槽与低涡切变线的相互作用,为水汽的上升提供了强劲的动力基础。与此同时,低空偏南气流在输送水汽过程中扮演了关键角色,持续不断地将大量水汽输送到该区域。这些丰富的水汽资源与成熟的动力环境,宛如搭建好了舞台,为降雨的大规模发生创造了有利条件。

本流程显著凸显了不同气象系统间相互影响与相互制约的特有规律。得益于众多气象要素间的紧密配合,方能塑造出有利于降水发生的理想气候环境。从气象学的视角分析,这一现象是自然法则的具体体现,且已通过大量气象资料与观测数据的反复验证得以确认。

降雨的空间分布与量级

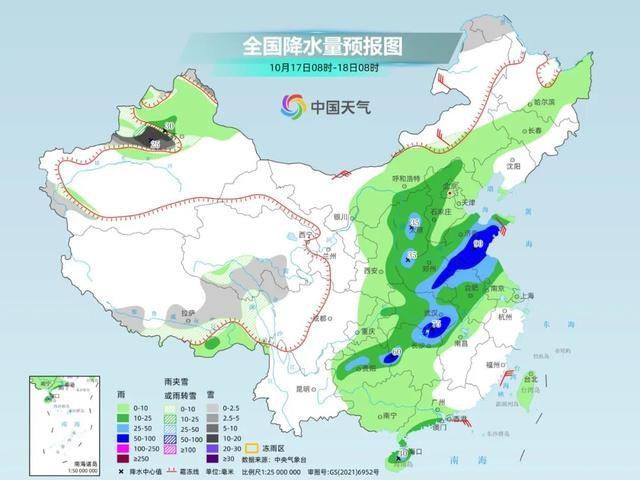

本次降雨主要波及我国中东部区域,包括华北中部及南部、黄淮河地区、江淮地带、江汉流域、江南西部以及西南东部等局部地区,预计这些区域将经历中等至大雨的降水活动。深入分析,山东省中南部、河南省东部、湖北省东部、湖南省东北部及西部地区等特定区域将面临暴雨的侵袭。此现象反映出不同区域的降雨强度存在显著的不同。

在此次降水事件中,山东与河南的部分区域表现尤为显著,遭遇了剧烈的降水侵袭,其中某些区域的累计降雨量可能创下同期历史新高。这一现象表明,相关区域在应对降雨带来的各种挑战时,必须保持极高的警惕性,无论是检测公共基础设施的承重能力,还是评估对民众日常生活与出行的影响,都应给予充分重视,绝不可掉以轻心。

降雨的时间进程

本次降雨活动在时间序列上呈现出明显的连续性特征。预计在次日,降雨量将步入其峰值期。在此期间,冷暖气团将产生显著的相互作用,低空涡旋与锋面系统共同作用,据预报,从今晚起至次日拂晓,降雨量将迅速上升,多地可能遭遇暴雨侵袭。

在即将到来的时段,预计降水核心区域将发生位移,主要向东迁移至山东半岛周边地区;与此同时,四川盆地、重庆市区、贵州北部区域以及湖南中部和西部局部地区将持续面临中等至大范围的降水过程。此类时间序列上的变动规律,对于各地在灾害预警发布、资源合理分配等规划领域的战略指引作用尤为突出。

南方的短时强降水状况

南方区域因前期气温异常升高,累积了众多不稳定能量,进而引发本次降雨期间较为剧烈的短时强降水现象。预测显示,从今晚至后天白天,贵州省、湖南省、湖北省、江西省等区域有较高概率遭受短时强降水,预计每小时降水量将在20至40毫米之间,局部地区降水量或将超过50毫米。

此类突发性强、持续时间短的暴雨对区域内排水设施及公共基础设施构成了严峻挑战,迫使城市提高防洪措施等级。若处理不力,可能导致城市内涝等严重后果,进而对居民日常生活和企业正常运作产生不良影响。

降雨带来的影响

本次降雨显著提升了土壤湿度,对秋季农作物的播种条件极为有利,极大地改善了土地质量,促进了作物种植与生长,从农业发展态势来看,无疑传递出积极的信息。然而,山东中南部、河南中北部等地区城市可能遭遇内涝隐患,亟需优化城市排水设施。四川、重庆南部以及贵州北部等区域,受前期降雨影响,需提高警惕,严密防范可能发生的次生灾害,包括山体滑坡等自然灾害。

后期冷空气的影响

18日至19日,我国北方将遭遇一场强度较大的寒潮,该寒潮随着降雨的停止而到来。受此寒潮影响,我国西北东部至东北、华北中东部等地区将遭受剧烈的冷空气侵袭。各地气温普遍下降8至10℃,华北北部、东北地区中南部等局部地区降温幅度可能达到10至12℃,个别地区降温幅度甚至可能超过14℃。北方居民需提前做好保暖准备,增加保暖衣物和被褥的购置,以应对严寒天气,这一现象亦反映了季节转换期间气候的复杂多变性。

我国中东部区域近期普遍经历的降雨现象及其伴随的寒潮事件,其影响机制相当复杂。您是否深刻感受到了这种气候变化的显著影响在日常生活中的体现?如果您在应对此类气候变化问题上有着独到的认识,欢迎在评论区与我们分享,同时,期待您的点赞和转发,以便让更多的人能够获取并了解最新的气象信息。