光井涉在其著作序言中指出,近期公众对历史建筑的关注度显著提升。这一现象引人注目,然而,日本在历史建筑保护方面经历的曲折历程同样不容忽视。

历史中的定期修缮传统

日本在历史上形成了对木质建筑定期维护的传统。以法隆寺金堂为例,自八世纪初建立以来,有详实记录的修缮活动达十五次之多,其中1603年的修缮甚至导致外观发生了巨大变化。这一现象反映了当时对木质建筑维护的重视。考虑到当时的技术和条件相对有限,这种维护行为显得尤为积极。同时,这也揭示了传统维护与建筑结构特性之间的联系,鉴于木质建筑易受侵蚀等特点,定期维护显得尤为重要。

日本境内众多“著名景点”的建成时间均晚于法隆寺,这一现象主要归因于木构建筑的特点。建筑在不同历史时期呈现出各自独特的演变轨迹。

建筑实例非原貌之态

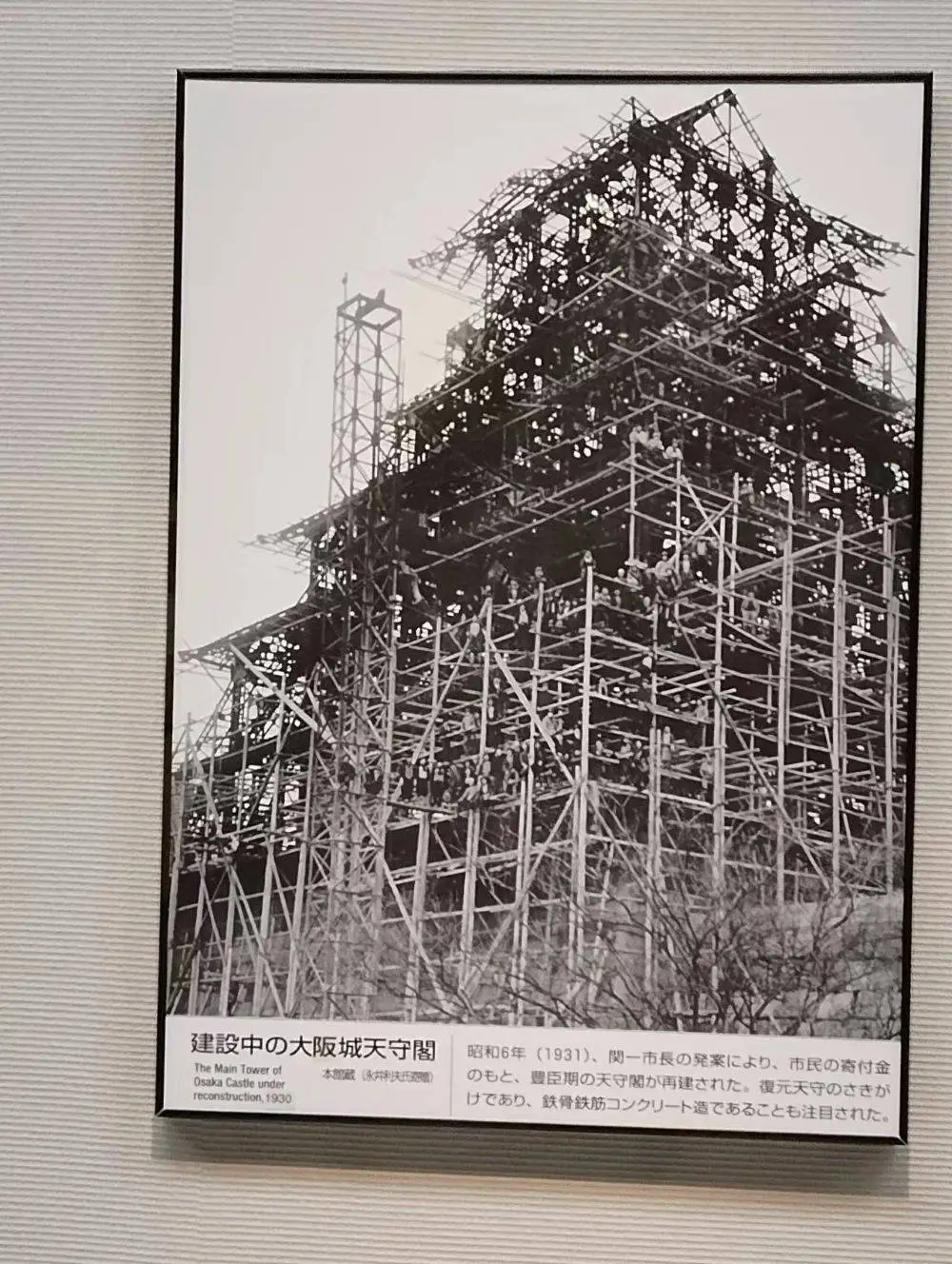

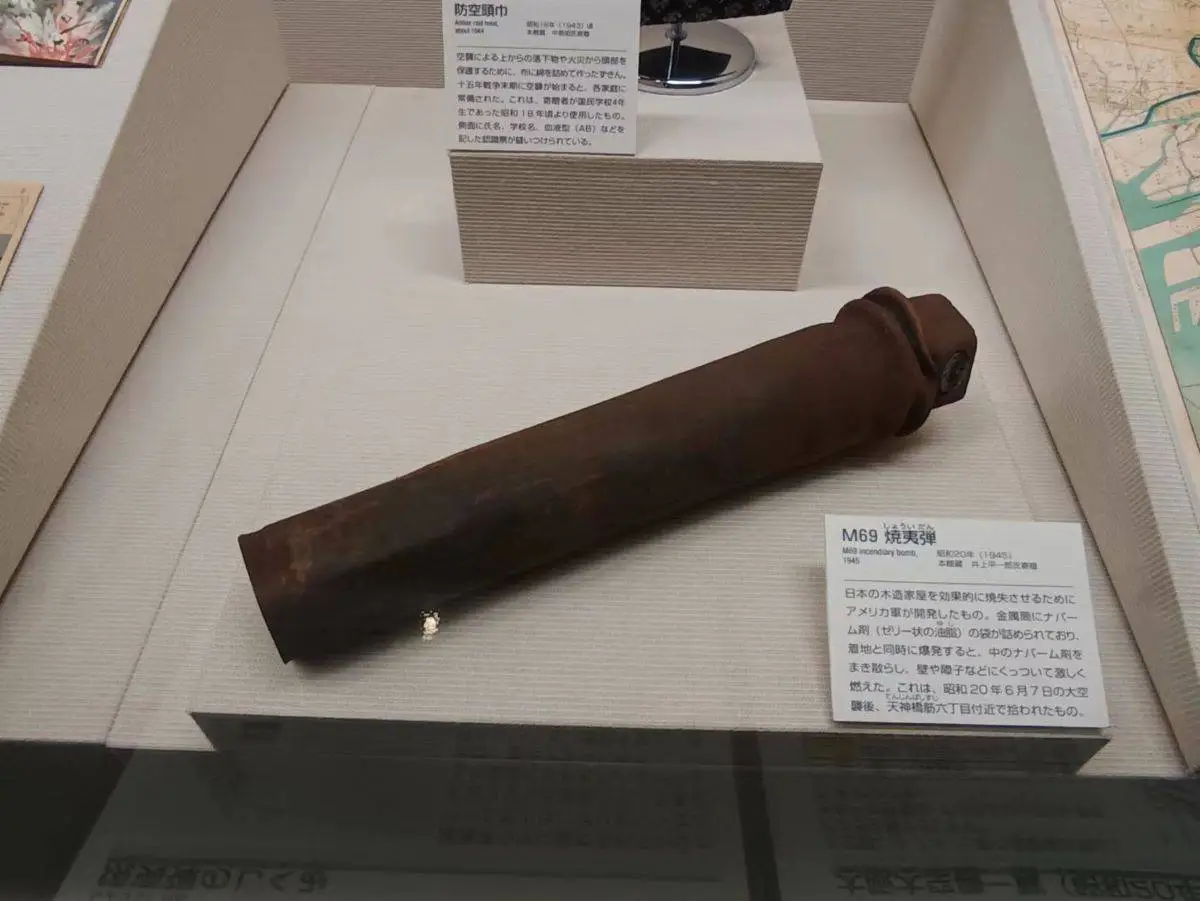

书中记载的“古今传授之间”最初在十七世纪初期于京都御苑落成,至1912年得以重建,但难以断言其完全恢复了成趣园的原始风貌。目前,大阪城城堡已成为大阪的标志性建筑,然而整体上仍被视为昭和时期的现代建筑。这些建筑的当前状况显示了它们经历了诸多变迁,无论是重建还是改建,均与最初的形态存在显著差异。

这不仅仅是建筑形态上的转变,同时也揭示了在诸多因素作用下,建筑保护策略呈现出的多元化趋势,亦或是复杂多变。

明治政权法令之灾

明治时期的政府颁布的法规对当时遗留下来的古老建筑造成了极大的破坏。位于奈良的兴福寺,连同内山永久寺建筑群,因僧侣的离开而被废弃,成为大型寺庙消失的典型案例。明治政府当时视城堡为幕藩制度的残留,并担心其可能成为反政府势力的据点,因此积极推动了对这些建筑的拆除。

依据“一国一城令”,日本境内城堡数量原本有限;至1890年之前,大量城堡建筑被拆除或改建。这一政策导致日本古建筑遭遇严重威胁。

保护走上正轨

1897年,日本国会颁布了《古社寺保存法》。随后,1919年,该法被《史迹名胜天然纪念物保存法》所补充。这两部法律的实施,标志着日本城堡声誉的重建。在此背景下,《文化财保护法》确立了历史建筑保护的有序机制。1966年,《古都历史风土保护相关特别措施法》的出台,有效避免了京都古都形象遭受破坏的威胁。

日本政府陆续颁布的相关法规展现了其在建筑保护理念上的持续发展,并正逐步回归正确的轨道。

保护中的反对之声

保护工作的深入进行中,反对意见亦随之浮现。有人以恢复古风的名义,对某些历史建筑施加破坏性改造。熊本城被誉为历史建筑复制的典范,其变动引发了与关野贞时代相似的争议,即这些新建的复原建筑是否还能被称作“古建筑”。

这种争议反映了人们对于建筑保护理念上的分歧。

未来的思考

目前,公众对历史建筑的关注度日益提升,然而,这一领域仍存在诸多挑战。在历史建筑的保护工作中,必须在保持其原始风貌和进行适度修复之间寻求恰当的平衡点。这些传统建筑不仅承载着历史记忆,还需满足现代社会的功能性需求。

日本面临这一挑战,全球亦然。新时代中,如何避免过度或不当修复损害建筑的历史文化价值,实为一个需深思议题。总体来看,日本在建筑保护方面经历的复杂过程,为我们提供了诸多启示。

读者们对于历史建筑的保护方式存在不同看法,他们想知道是更侧重于保留其原始风貌,还是采取主动的修复与重建。我们期待大家的评论与交流,同时也欢迎点赞及转发。