立春与初六相会,象征着希望与新生,农历新年气息犹存,传统习俗散发出无尽的吸引力。家家户户悬挂灯笼,成为这一时段的显著特征,其背后的文化内涵引人入胜,值得深入挖掘和研究。

立春初六相逢日

2月3日,立春与初六相遇。按照我国传统,立春标志着万物复苏,天气逐渐转暖。初六尚在春节期间,人们沉浸在节日的喜悦中。许多地区的集市在这一天尤为热闹,居民们兴高采烈地购买年货,进一步增强了迎接新春、祈求吉祥的氛围。往昔的春节期间,人们还会走访亲友,互相拜年,共祝新年兴旺。这个时期,到处都充满了生机勃勃的活力。同时,这一时期民俗活动丰富多样,是了解我国传统文化的绝佳时机。

在此期间,家庭和睦团聚显得尤为关键。家人欢聚一堂,燃放鞭炮、悬挂春联,恪守着悠久的传统习俗,借此期盼新年的美好生活。

灯笼习俗源起久

农历春节至元宵节期间,悬挂灯笼的传统习俗已传承多年。自古代起,灯笼便被赋予了特殊寓意。这一习俗在我国各地广泛流传,如南方一些古镇,街道两旁灯笼高挂。灯笼的设置不仅增添了节日气氛,在传统文化中,人们认为它能够驱散黑暗,寓意着光明与希望。

古时,人们相信“年兽”会引发破坏,因此采取挂灯笼、放鞭炮、贴春联等措施以抵御“年兽”,确保家庭安宁。尽管如今鲜少有人相信“年兽”的传说,但挂灯笼的传统依然深受人们喜爱,每逢佳节,红灯笼的亮起总能带给人们温馨和愉悦的感受。

古灯发展历程长

我国灯具的历史源远流长。商周时期,甲骨文中便记载了灯具的相关信息。自那时起,灯具经历了持续的演变,与社会的发展同步前进。在漫长的历史长河中,各个朝代的灯具均展现出独特的风格。至清代,灯具的发展达到了巅峰。这一时期的灯具在造型、制作工艺以及材质运用等方面均达到了极致。

在工艺层面,各地区的灯匠技艺各具特色。以京城为例,那里的灯匠专长于制作宏伟且富丽堂皇的宫灯;而在南方沿海地带,灯匠们则更擅长于制作小巧且精巧、适用于渔民生活的灯具。全国范围内的灯具文化交流与融合,推动了清代灯具的多样化发展态势。

清代宫灯种类繁

清代宫灯品种繁多,包括悬挂式、底座式、手持式以及桌面式等。这些宫灯的用途不尽相同,悬挂式宫灯用于室内外高空照明与装饰;底座式宫灯常置于宫殿大堂或住宅正厅等宽敞空间;手持式宫灯便于夜间行走时携带;桌面式宫灯适用于书桌等较小区域的照明。

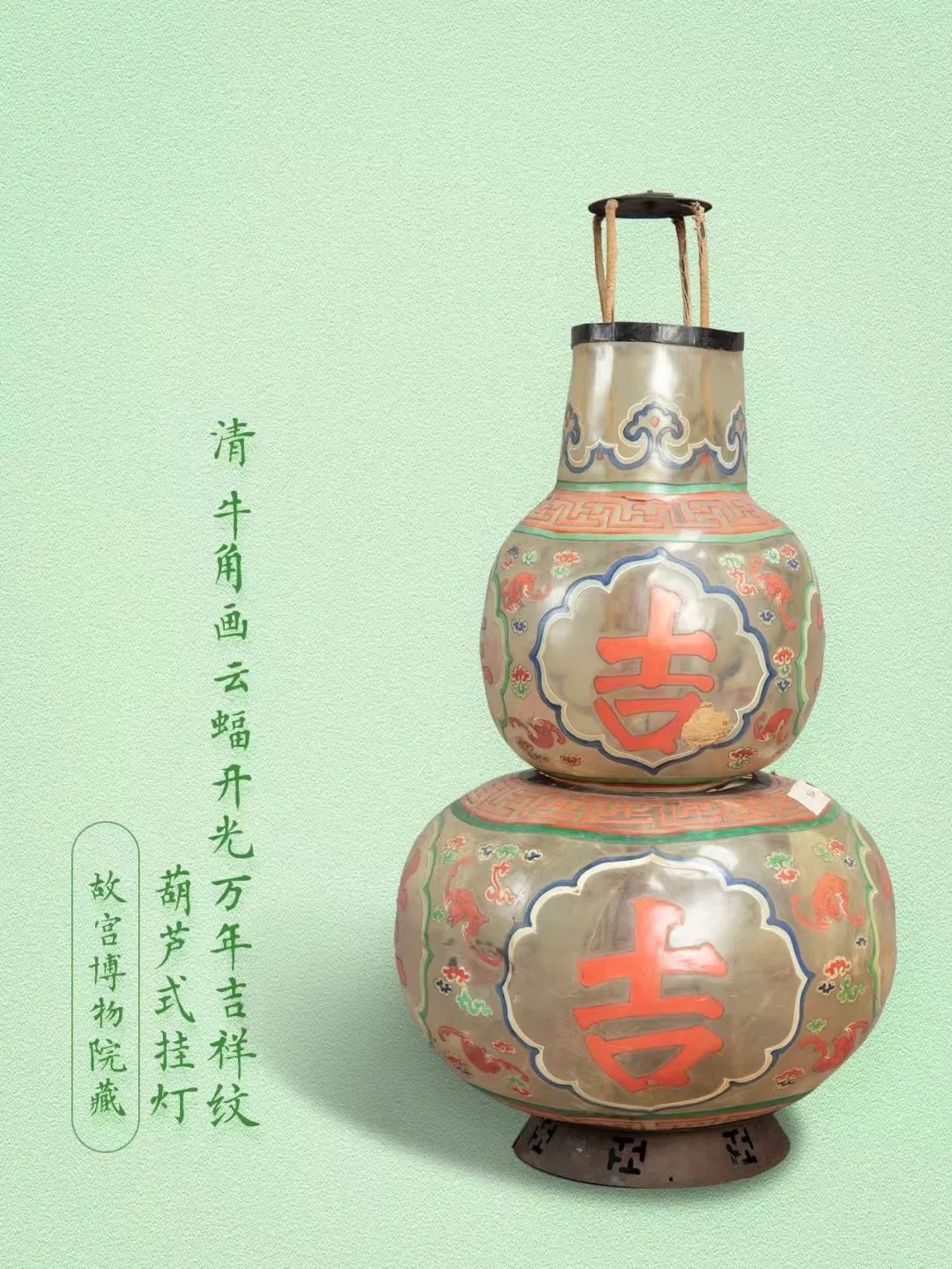

宫灯的灯罩材质丰富。在故宫等宫殿中,宫灯的灯罩多采用玻璃、丝绸、皮革、角类、纸张等半透明或透明材料。特别是以角甲质材料制成的角灯,独具特色。这类灯使用犀牛角、龟甲、牛羊角等材料,制作出的灯体既透光又轻盈,且具备良好的抗风防水性能。

宫灯修复工艺难

宫廷灯具虽精致,但其修复过程却充满挑战。造价之高,使其在当时宫廷被视为贵重物品,一盏宫灯的价值往往高达万金。制作工艺复杂,所需材料多样,修复工作需融合多种文物修复技术。修复过程涉及灯体、牌穗、宝盖、络子等多个部分。

修复灯具需依据材质选择相应技术,例如针对彩绘颜料和胶结材料,需运用精确的检测手段。对于牌穗等部件的修复,涉及对珠串的系列操作。目前,通过线粒体DNA技术测序等手段,能够对宫灯角片的来源进行有效鉴定。

宫灯蕴含文化深

宫灯蕴含着悠久的历史文化。其源头可追溯至汉代,后于隋唐时期繁荣昌盛,最终在清代达到了巅峰。宫灯记录了朝代的变迁与时代的进步。其上常见的云蝠图案等,富含吉祥的寓意。时至今日,宫灯仍旧承载着新年祝福的象征。

宫灯映入眼帘,常令人联想到传统文化的深厚底蕴。其精湛的技艺与象征意义,在传承过程中不断融入现代社会。每逢佳节,现代工艺制作的宫灯样式被悬挂,古老文化的生命得以延续。这引发我们深思:现代社会应如何更有效地保护和传承宫灯所承载的传统文化精华?