近期,沈曾植在帖学领域的众多观点与成就引起了书法研究界的广泛关注。他在帖学研究中采用的独到方法和取得的成果,已成为学术界讨论的焦点。

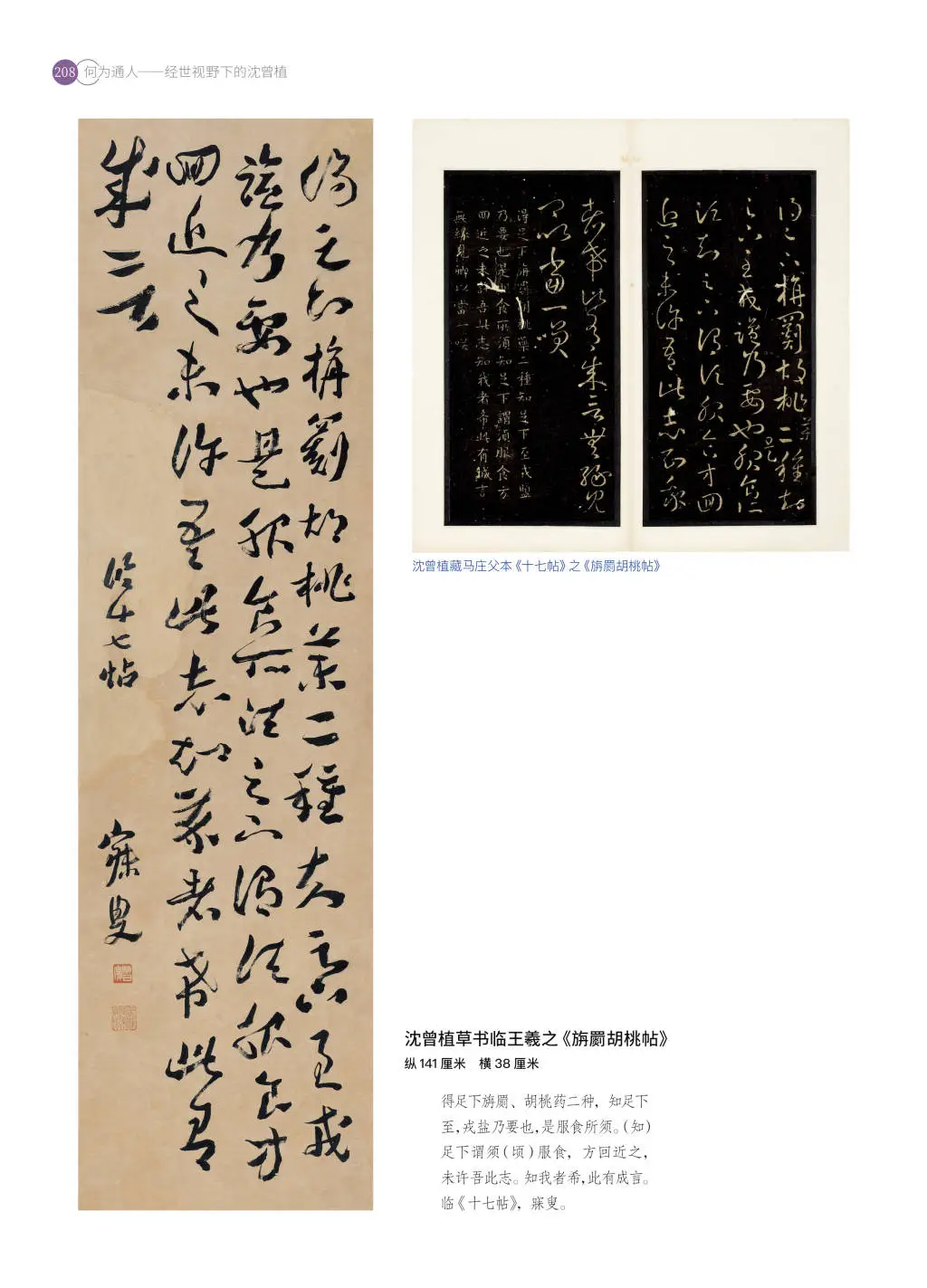

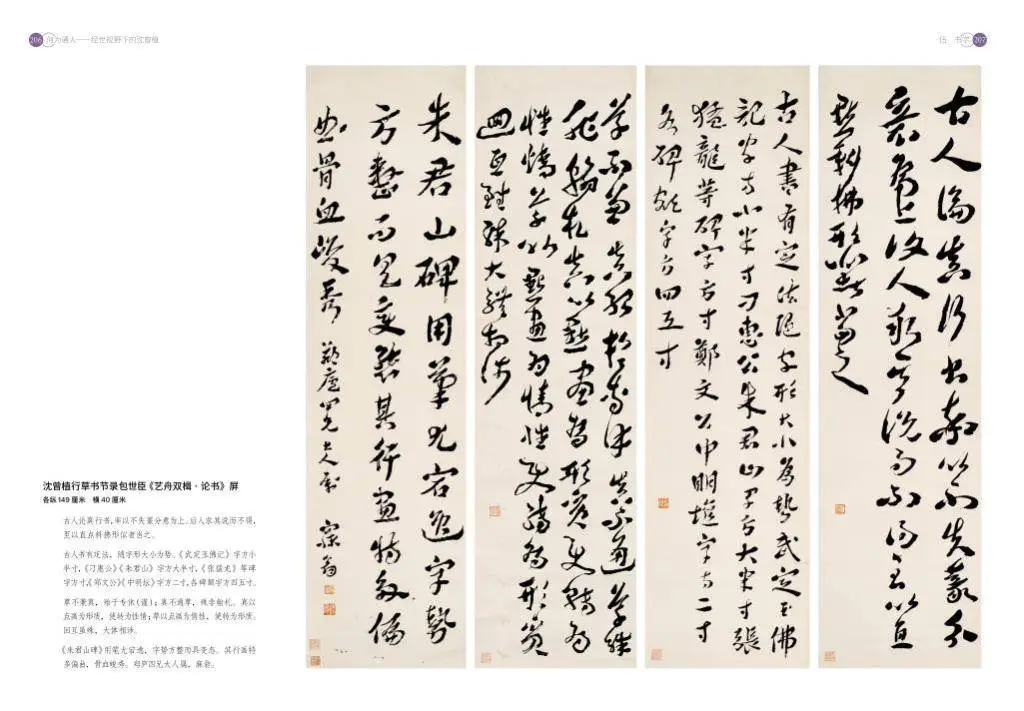

沈氏书法取法

沈曾植书法风格多变。金蓉镜评价其早年书法技艺精湛,深受包安吴笔法影响。壮年时,沈曾植对张廉卿的书法情有独钟,甚至有意撰写文章,探讨其书法的演变及其成功因素。其书法风格随人生阶段变化,体现出不同书法家的影响。比如,这种风格转变在各个时期的书法作品中有所体现,早期帖学风格细腻精致,后期受张廉卿影响可能带来新的风格转变。书法风格的演变与书家的成长历程和艺术追求紧密相连。

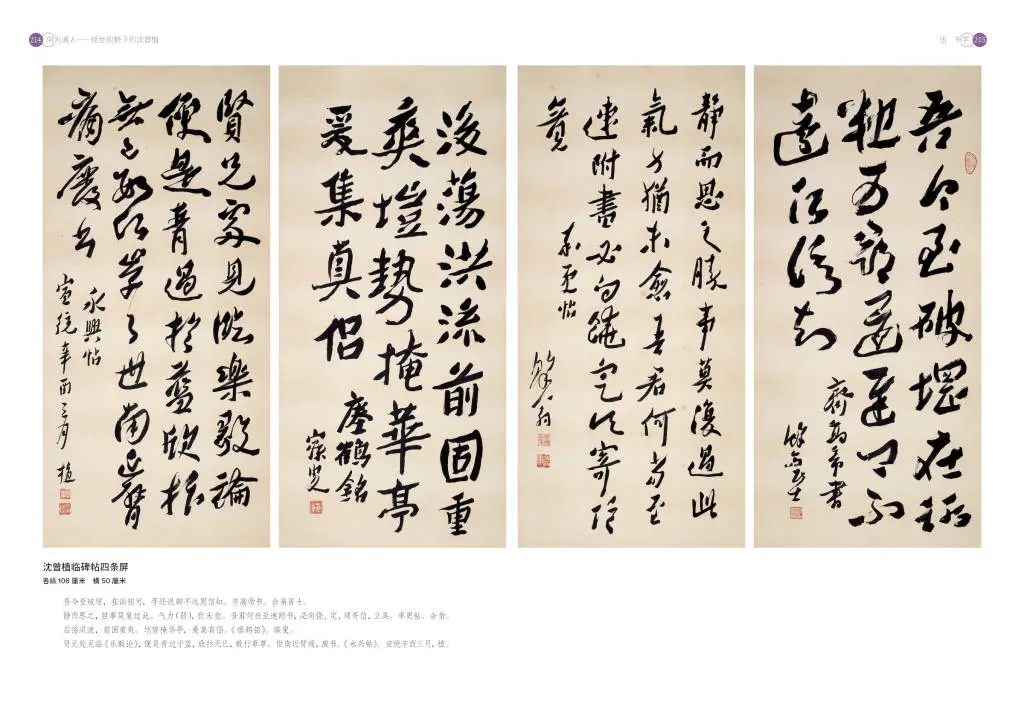

对刻帖的重视程度

沈氏对刻帖尤为看重,尤其是钟王法帖,即便是残缺不全的零叶也倍加珍视。他广泛搜集同一帖子的不同版本,包括原刻和翻刻等,通过题跋和批校进行细致的比较和评价。这种珍视体现了刻帖在书法研究中的核心地位。在他看来,不同版本的刻帖如同宝贵的历史资料,有助于他从多个角度深入探究书法的演变。在日常生活中,这种态度也显现出他对书法艺术的严谨追求,不遗漏任何探索书法奥秘的机会。

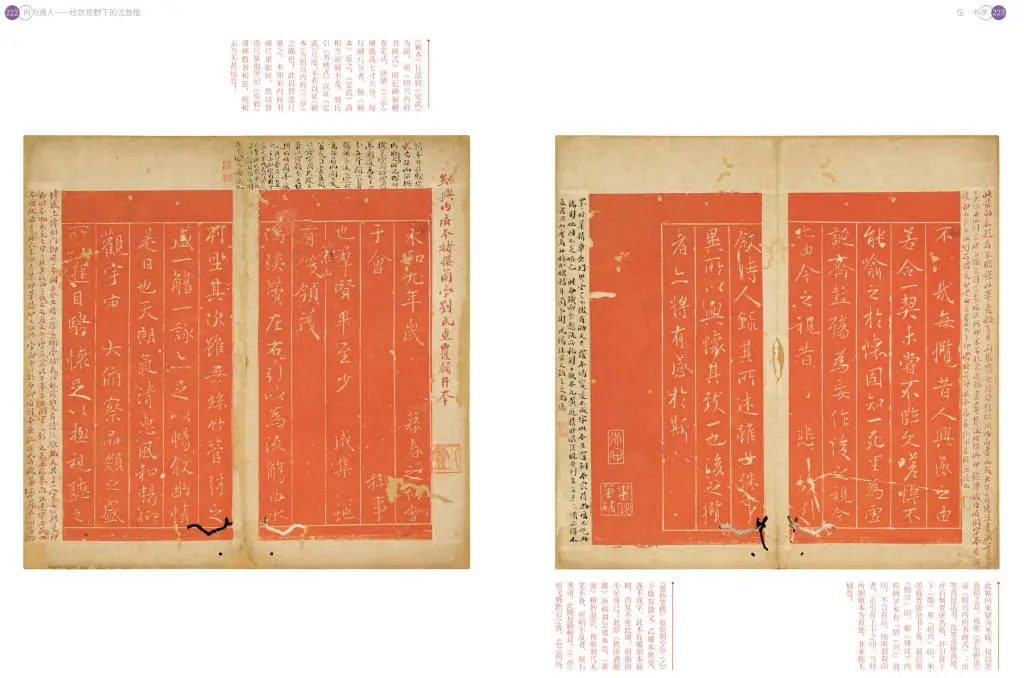

颍上本相关研究

颍上本原属褚临本体系,自出土以来便备受关注。沈曾植参照《桑氏兰亭考》一书,提出颍上本系南宋御府所藏,缺失二十一字。王连起持有不同意见,认为其为御府本的复刻版。沈曾植所藏的朱拓本系翻刻,他发现其中“墨妙笔精”印的“妙”字存在刻误。此研究体现了沈曾植对兰亭帖各版本研究的深入与细致,而不同学者之间的观点交锋亦有助于对颍上本进行更深入的探讨。

《海日楼碑帖题跋》状况

许全胜与柳岳梅共同整理的《海日楼书目题跋五种》中,《海日楼碑帖题跋》分为“碑跋”与“帖跋”两卷。其中,“帖跋”又细分为单帖与丛帖,数量上帖跋超过了碑跋。以《淳化阁帖》为例,沈曾植收藏了多部残本零卷,并亲自进行临摹、补充,同时参照文献进行校勘和题跋。这一行为显示出沈曾植对《海日楼碑帖题跋》的深入研究,他所进行的收藏、整理与研究工作,对于书法研究资料的整理具有重要意义。

贾似道本研究提出新观点

沈曾植在研究贾似道的翻刻本时,提出了新的观点。他认为,除了上海潘刻和顾刻的两种明翻本之外,还应包括吴门袁氏(袁褧)的刻本。这一观点对张伯英及后世研究者产生了影响。这一发现如同在书法研究的海洋中发现了新的岛屿,为南宋绍兴国子监本翻刻本的研究开辟了新的路径。新观点打破了旧有的认知,激励了后来者深入挖掘帖学背后的更多奥秘。

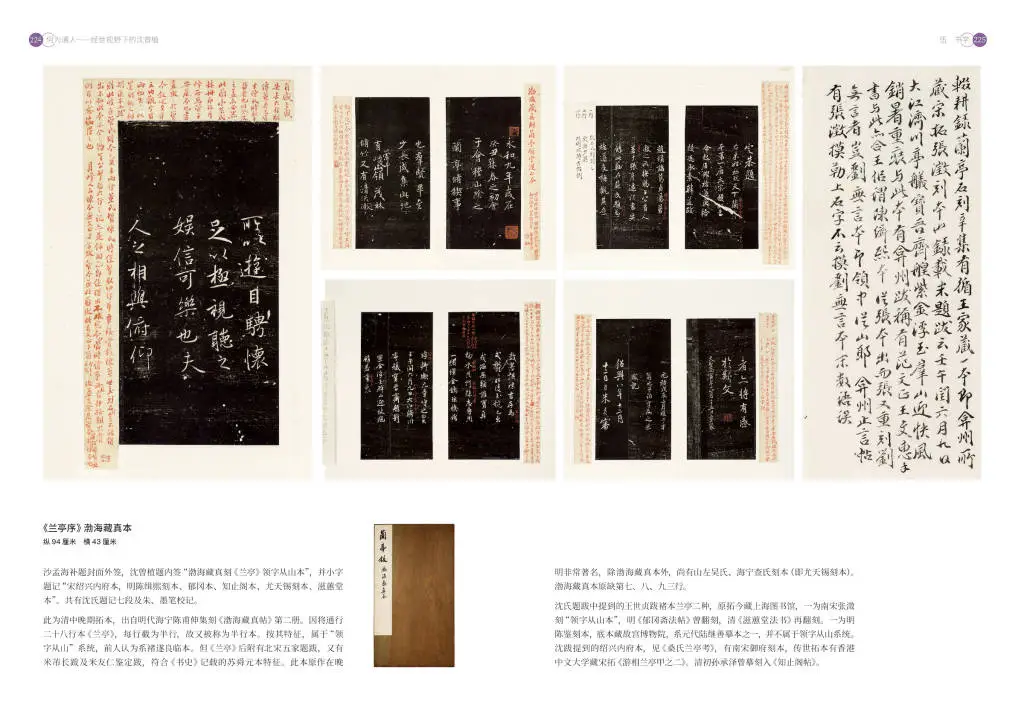

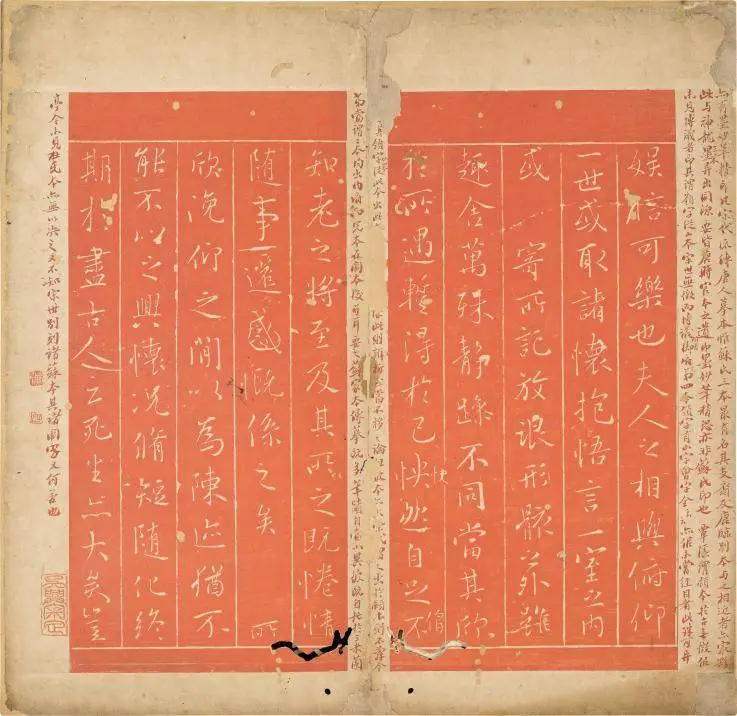

《兰亭序》题跋的意义

沈曾植的《兰亭序》题跋在版本、考证、笔法等方面内容详实。其中,浙博收藏的明刻渤海藏真本《兰亭序》是他题跋批注最为丰富的一部。这部作品在传世临本系统中占据独特地位。沈曾植在题跋中提及的王世贞跋褚本兰亭二种,其收藏地点和底本来源各异。沈氏的题跋无疑为《兰亭序》研究提供了新的视角和依据,对深入探究这一经典书法作品具有重要意义。

沈曾植的书法研究是否为你提供了探索古代书法的新视角?请点赞、转发,并在评论区分享你的见解。