在全球抗击新冠病毒的斗争中,科研进展展现出巨大的潜在价值。研究团队成功解析了新冠病毒刺突蛋白在早期融合阶段的中间结构形态,并且开发出具备双重功效的药物候选品。这一成果标志着研究领域的重大进展。

研究背景

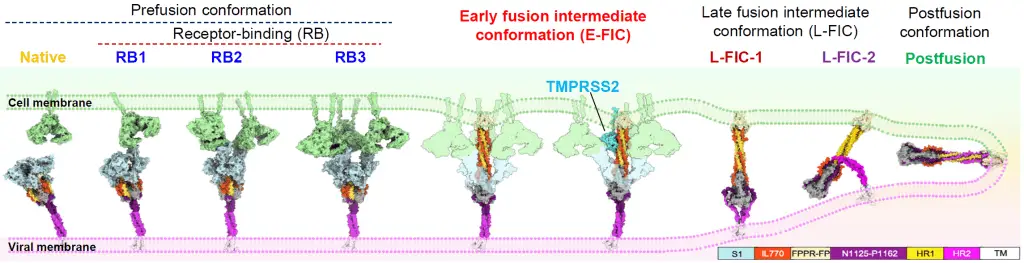

冠状病毒研究不断进展。近期,多个研究集体发现了冠状病毒S蛋白的不同形态。尽管如此,在S蛋白与受体结合及S1亚基脱落过程中的早期融合状态,我们了解有限。换句话说,当前的研究还未全面揭示刺突蛋白的全部特征。这种状况迫切需要新的突破性成果。研究人员需要继续深入探索,以便找到更有效的应对方法。

目前疫情形势持续演变,相关研究领域的空白犹如巨石,严重制约了人类对抗新冠病毒的努力。在国际上,大众普遍期望科研能够提供更多有效的防控措施。

新构象的发现过程

研究团队在研究中严格遵循科学原则。他们通过流式细胞技术实施检测,发现特定刺激下,S蛋白能够与抗体及配体多肽发生结合,而S1亚基尚未实现分离。这一发现表明,早期融合的中间状态可能存在,与既定理论存在分歧。这一创新性的成果,宛如在黑暗中瞥见一线曙光,为后续研究带来了新的动力与期待。

通过细致对比分析E-FIC结构在融合前后的变化,揭示了众多未知的细节。研究指出,S蛋白与ACE2受体结合后,S1和S2亚基的底部会朝向细胞膜进行旋转。这一旋转动作的主要目的是让病毒膜与细胞膜初步靠近,以此缩短融膜肽进入细胞膜的距离。

新发现的意义

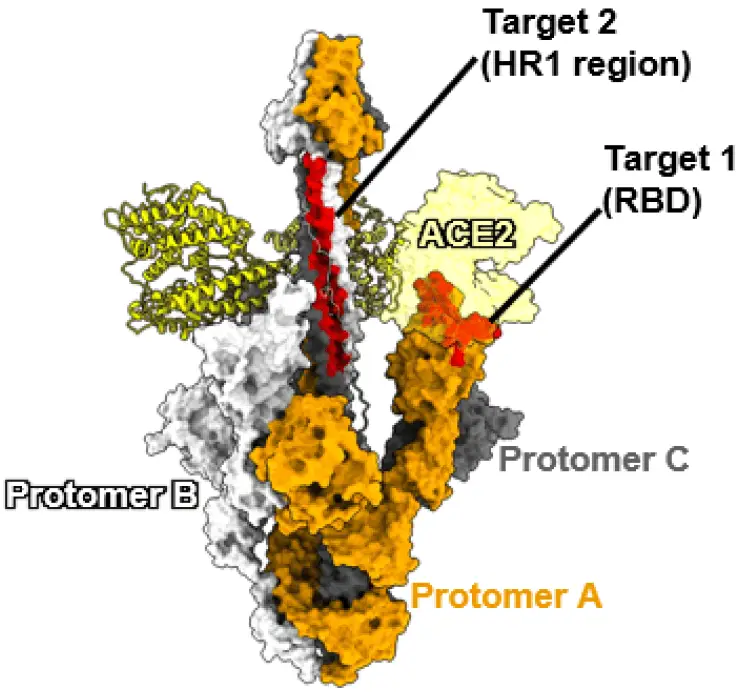

研究揭示了新的进展。对E-FIC结构的深入剖析显示,S1亚基的RBD与S2亚基的HR1之间的空间间隔显著减小,这一结果尤为重要。这一结果为药物开发提供了新的思路。这如同在迷宫中找到了新的出口,为研究者们提供了更多研究的空间。

这一构象的揭示极大地丰富了我们对冠状病毒刺突蛋白的理解。这一成果是冠状病毒研究领域的重要基石,若将冠状病毒研究比作一座庞大的建筑,这一发现便是为其奠定了一块稳固的基座。

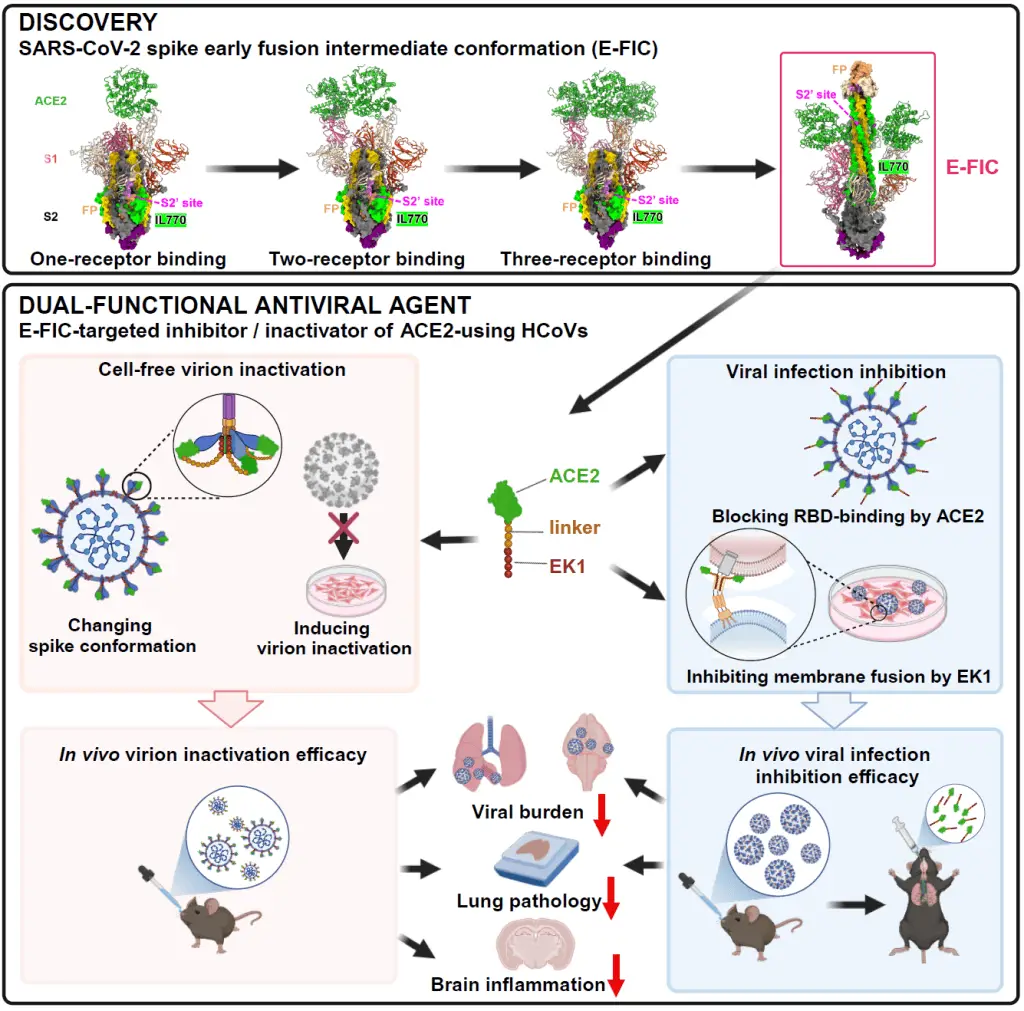

双功能药物候选的设计

新发现的构象为药物设计提供了可行性。研究团队挑选了两种在临床试验中已证明具有显著活性和安全性的候选药物,这两种药物分别是能与ACE2蛋白结合的RBD结合药物候选以及能与HR1结合的EK1多肽。基于此,他们成功设计出了一种具备双重功能域的串联药物候选。这一设计过程融合了之前的研究成果和最新获取的知识体系。

研究者为探寻最佳设计方案,运用筛选技术对含有不同数量连接子的蛋白质样本进行了活性检测。研究发现,由五个连接子构成的蛋白质AL5E在靶点结合活性和广谱性方面表现卓越。这一成果宛如在药物研究的浩瀚领域中,成功发掘了一颗具有巨大开发潜力的宝贵宝石。

双功能的验证

该蛋白类抗病毒分子经过精心设计,功能表现突出。针对失活病毒,它具有显著的效果。特别是,AL5E蛋白的ACE2和EK1功能域在抑制病毒活性方面发挥了作用,能够有效阻止病毒感染目标细胞。这一抑制作用已通过多方面的验证得到确认。

研究团队运用小型动物作为实验对象,其中涉及新冠病毒BA.5.2变异株及人冠状病毒NL63对小鼠的感染模型。他们对这些模型进行了详尽的测试。团队重点评估了AL5E蛋白在病毒感染治疗和病毒灭活过程中的功能。这一系列验证活动,可以比作对新开发的武器进行连续的实战检验。

研究的整体意义

该研究系列具有显著意义。首先,它对冠状病毒S蛋白在膜融合早期阶段的构象变化进行了深入解析。这些发现犹如解锁的关键数字。其次,研究指出了可能的药物作用靶点。这一突破为深入理解冠状病毒膜融合机制、研发新型广谱药物或疫苗提供了新的研究视角。这无疑为后续研究开辟了众多可能途径。

您对这类新型药物及设计方案在抗击新冠病毒过程中可能取得的成效有何看法?欢迎读者留言分享观点。此外,诚挚邀请各位为文章点赞并积极转发。