我国科研团队在水稻研究方面取得了重要进展。通过筛选和鉴定三万余种水稻遗传资源,他们成功识别并克隆出两个耐盐耐热基因QTLs,分别为ATT1和ATT2。这一发现受到广泛关注,对保障粮食安全具有重大意义。

大规模筛选鉴定工作

中国水稻研究领域中的科学家正面临重大挑战。他们需要在超过三万种水稻遗传资源中精心挑选。这一挑选过程涉及了技术复杂的大规模筛选。筛选活动有望在我国的科研基地内展开。完成这项任务需投入大量的人力和物力资源,众多科研人员齐心协力。经过对耐碱、耐热特性的严格鉴定,科学家们最终成功克隆出了ATT1和ATT2基因。这些基因的准确定位对于研究的成功至关重要。

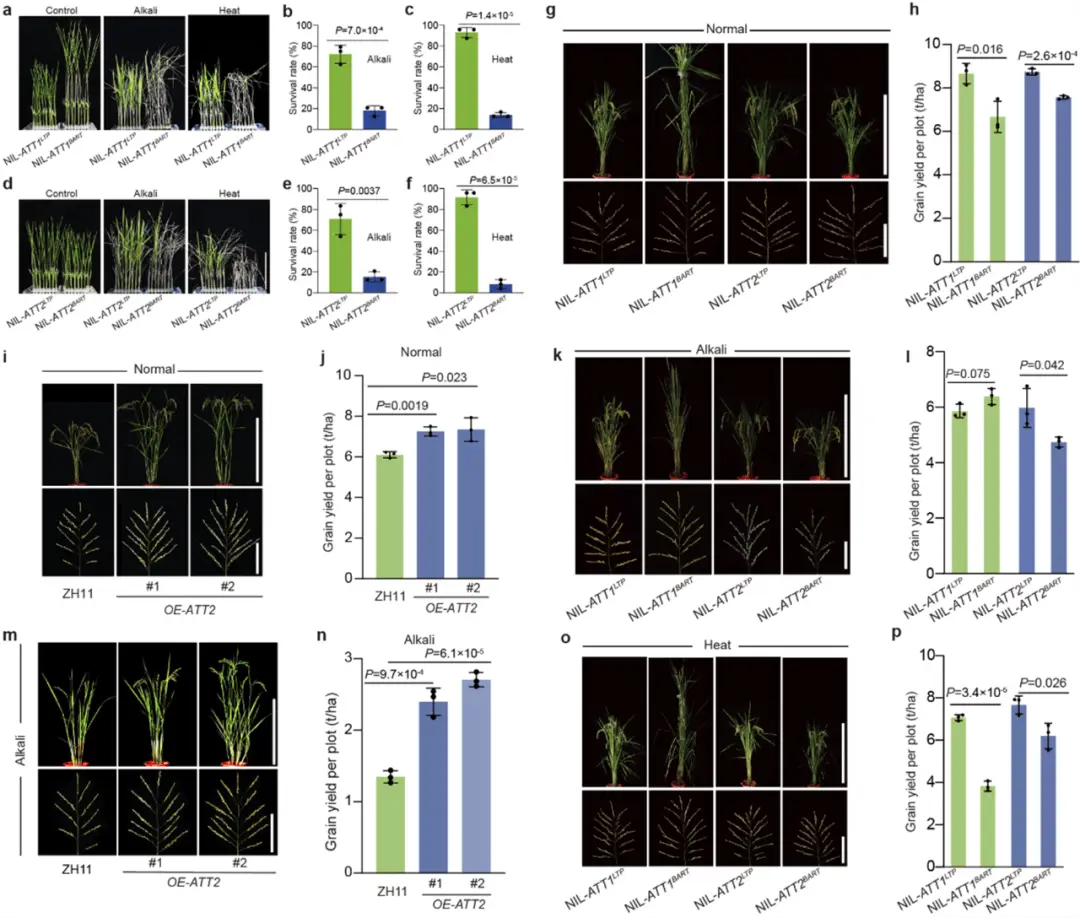

潜在的后绿色革命基因ATT2

研究表明,基因ATT2具有显著的发展前景,可能成为促进后绿色革命的重要基因。该基因能精确调整赤霉素浓度,使其保持在适宜的中等水平。在多次实验中,科研人员发现,将ATT2基因应用于半矮秆水稻,并在碱性土壤中种植,其产量比对照品种提升了77.9%至100.9%。鉴于ATT2的功能相较于ATT1较弱,因此更适合利用生物技术精确控制赤霉素,从而增强水稻的逆境抵抗力和提高产量。

应对未来粮食需求的必要性

全球人口不断增多,进而推动粮食需求同步增加。我国承担着维护粮食安全的重任。目前,增强作物对盐碱和高温的适应能力变得尤为紧迫。深入研究相关基因及其分子作用机理,对于改进现有的半矮秆绿色革命作物品种至关重要。本次科学家的研究成就,从宏观层面分析,旨在应对未来粮食需求,保障我国粮食供应,这构成了研究的最终长远目标。

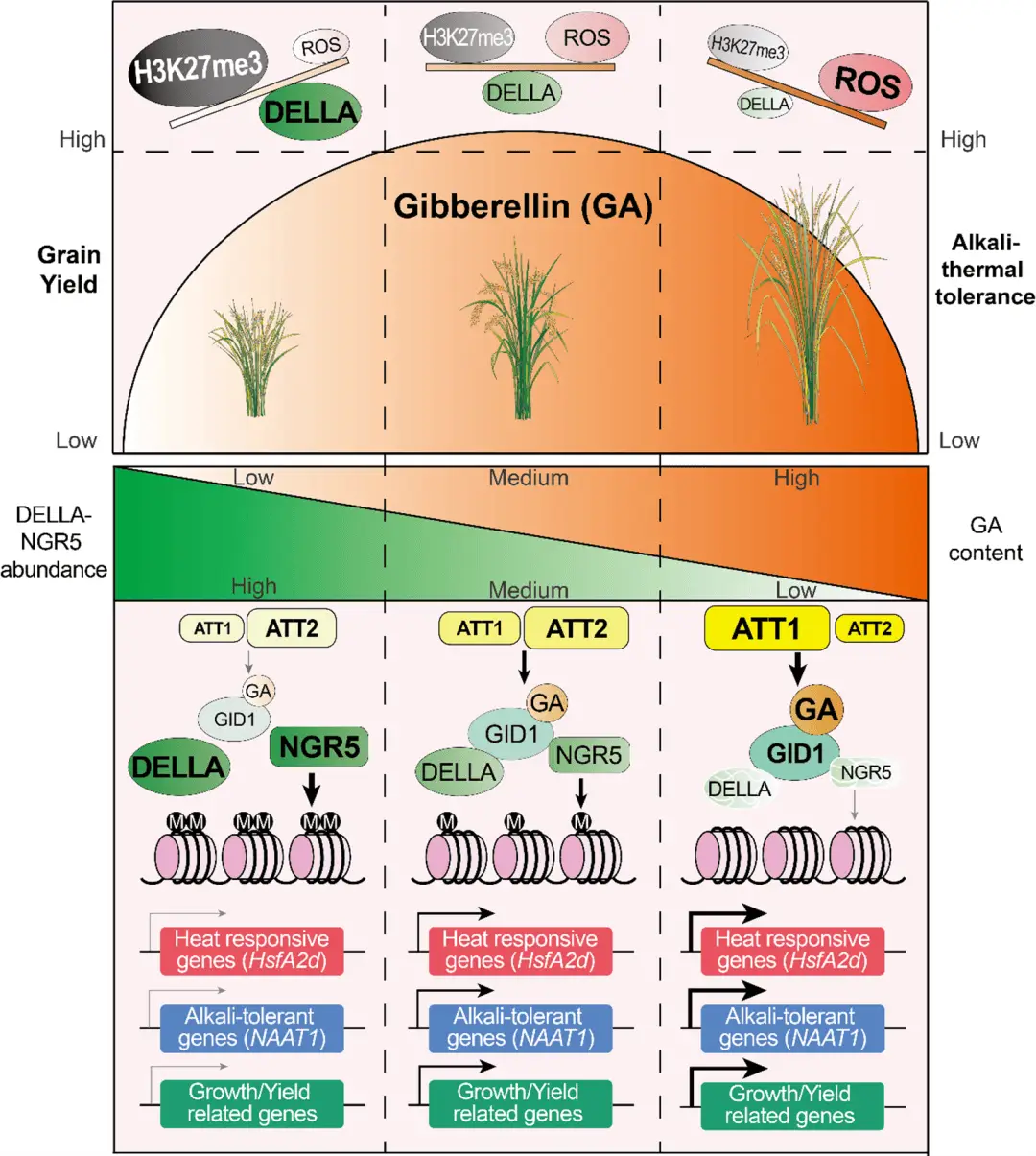

新机制的提出与瓶颈突破

研究团队成功分离并克隆了新型基因ATT1/2,同时阐明了其调控耐盐碱和耐热性的新机制。这一成果有助于解决半矮秆水稻品种在抗逆性与产量间的矛盾。利用这一新机制的研究进展,有望为提高水稻产量提供新的方法,对水稻种植和培育具有重大指导意义。在新的机制引领下,研究有望进一步推广至其他作物品种的改良研究。

活性赤霉素含量与产量关系

研究结果表明,活性赤霉素的浓度与作物产量的关系紧密。对于半矮秆水稻品种,通过增强ATT2基因的表达,活性赤霉素的浓度可以得到一定程度的提高。这种做法可以使小区产量增加18.8%至20.3%。在田间高温环境下,中等浓度的活性赤霉素处理对水稻品种产量的提升效果显著。在碱性胁迫条件下,通过调节活性赤霉素的浓度,可以显著减少产量损失。即便是在碱胁迫之后,高秆水稻品种的产量也能实现增长。

环境胁迫下调控应对策略

研究表明,在碱热压力条件下,水稻实施了一系列适应性策略。比如,在碱胁迫条件下,向半矮秆革命水稻品种施加适量的赤霉素,可以缓解因环境压力造成的产量减少。ATT1和ATT2基因在水稻中负责赤霉素的合成,它们通过调控SLR1蛋白的丰度,进而影响活性氧(ROS)和H3K27me3的水平,以应对碱热压力。精确控制活性赤霉素的浓度在适宜范围内,能有效减轻环境压力对产量的负面影响。这一成果为水稻在复杂环境挑战中的种植提供了新的解决思路。

您是否对水稻新培育品种在提升产量方面的研究进展感到关注?我们期待您的评价、点赞以及信息转发。