今年一月份,东北地区的空气质量遭遇严重挑战。部分城市的PM2.5浓度同比上升了50%。重污染天气天数明显增加,形成了新的挑战。这一情况主要是由极端气候造成的,对东北地区历年的环保成效提出了考验。

一 曾经的环保成绩

东北环保工作近年在成效上显著。政府加强了对工业排放的监管,众多污染企业受到严格监管,排放标准持续提高。同时,清洁能源推广力度增强,太阳能和风能设备在多个地区逐步推广。公众环保意识显著增强,环保公益活动参与人数持续上升。这些措施有效改善了东北生态环境。然而,遗憾的是,今年1月,这种积极趋势遭遇了重大挑战。

极端天气的出现打破了往日的平稳秩序。先前投入的努力似乎不足以抵挡恶劣气候的冲击,环保成果的巩固受到了极大的威胁。

二 空气质量恶化表现

今年一月份,东北地区某些城市空气质量出现下滑。与去年相比,PM2.5浓度显著上升,某些城市增幅甚至达到50%。重污染天数显著增加,严重影响了居民的正常生活。市民外出时不得不佩戴更厚重的口罩,许多户外活动也因此被迫取消。

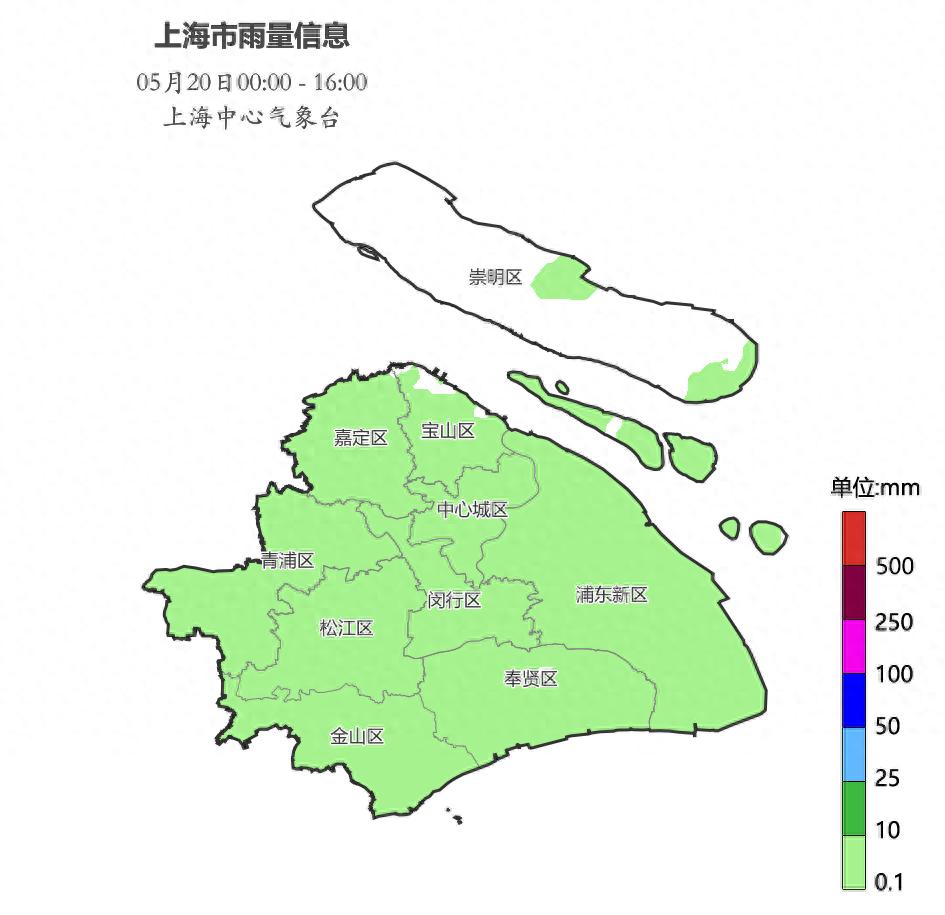

地面监测数据等资料表明,部分区域大气中的相对湿度、边界层高度及气温等气象指标出现异常。具体而言,相对湿度增加了10%至30%,边界层高度下降了20至140米。这些变化导致污染物聚集,从而进一步恶化了空气质量。

三 极端天气因素

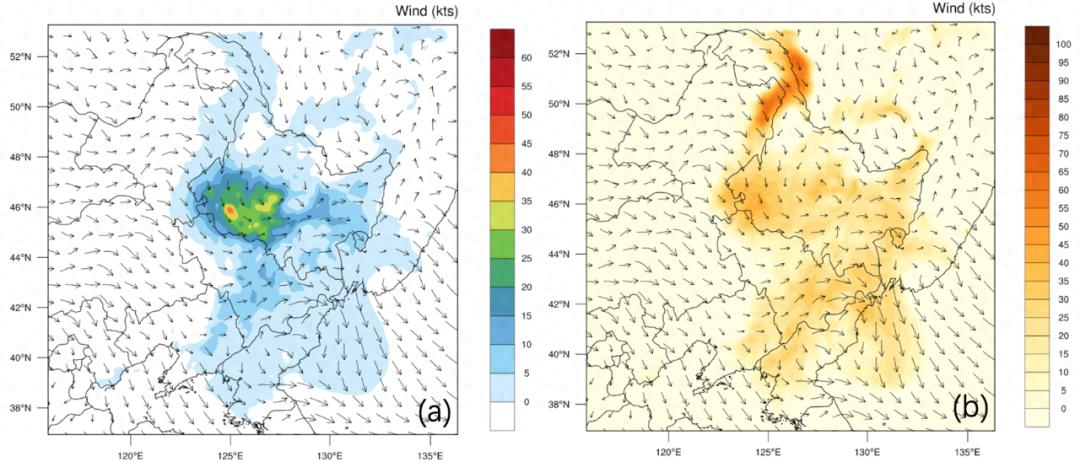

东北区域天气保持稳定,呈现宁静祥和态势。在此气候背景下,空气流动性较差,导致污染物难以充分扩散。同时,气温变化明显,居民为抵御寒冷增加煤炭燃烧,导致排放量增加。另外,出行次数的增多也使得交通排放压力增大。

黑龙江省西南部区域连续遭受低压气旋的侵袭,造成周边污染物聚集并逐步增多。这种极端气候现象叠加影响,对当地空气质量产生了明显的不利影响。

四 不利气象影响数据

2025年1月的数据与2024年1月相比,显现出令人担忧的趋势。内蒙古东部、黑龙江及吉林中部地区的相对湿度增加了5至15个百分点。湿度增加有助于二次气溶胶的形成,从而可能引发大气污染物浓度升高。在黑龙江和吉林北部,边界层高度下降了20至140米,这削弱了污染物的扩散效率,并加剧了其累积。黑龙江省东部等地的气温变化也对大气颗粒物浓度产生了作用。这些数据充分展示了极端天气对环境影响的严重性。

在1月份,东北多座城市的PM2.5污染浓度同比增加了5至50微克/立方米,增幅介于10%至50%。这些数据清晰地显示出空气质量呈现出恶化迹象。

五 治理成效难显

政府与公众在环境保护上做出了大量努力,涉及工业能源领域的政策调整和监管,以及公众从意识提升到行动支持的转变。但在极端气候影响下,这些努力暂被忽略。短期内,空气质量数据未能充分展示治理成效。面对极端气候,环境改善似乎面临重重困难。

东北地区未来在长纬度高寒区域,因特有的地理气候特征,极端气候事件可能再次发生。在此治理行动中,所遭遇的困难依然相当严重。

六 多方面应对需求

当前形势下,我们不应因短暂的挫折而终止环保努力。政府迫切需要加强对工业和生活排放的监管,并更新监管策略,比如开发新的工业排放控制技术。同时,公众需不断提升环保观念,在日常生活中更多地选择无污染的环保产品。另外,多个部门,包括气象和环保部门,应共同协作,以便提前预报极端气候,并在气候条件变差时迅速实施应急环境治理措施。环保是一项长期任务,需要各方的共同努力和协调推进。

各位读者,关于东北区域在严酷天气环境下如何改善空气质量,您有何高见?我们热切期待您的点赞、分享,并欢迎在评论区积极分享您的观点。