再度浮现

自1950年代开始,熊式一逐渐从公众视野中消失,鲜有人了解他的行踪。直到2010年,陈子善将他在香港撰写的回忆文章汇编成《八十回忆》一书出版,使得熊式一再次进入中文读者的视线,他多年前的故事也因此获得了新的关注。

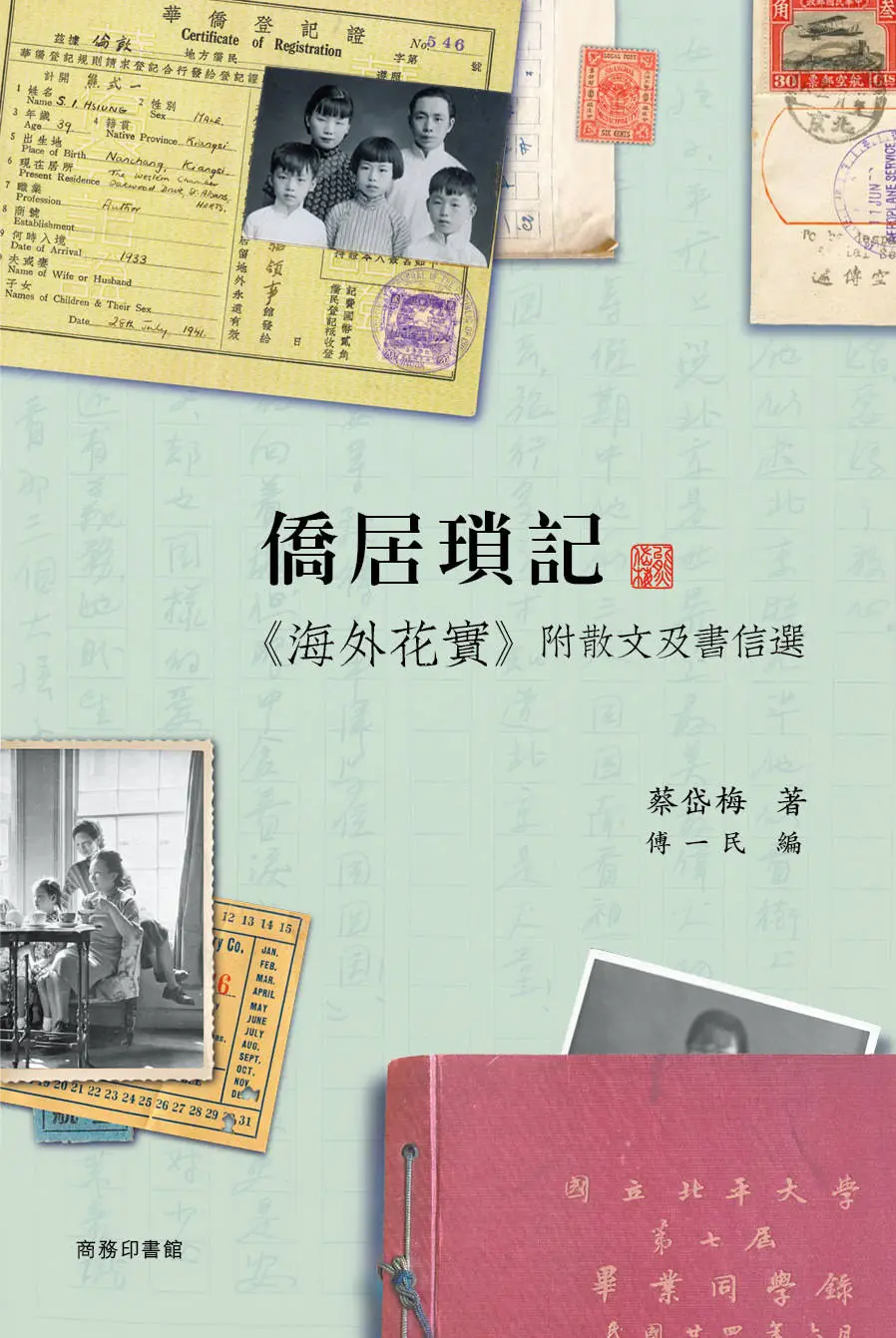

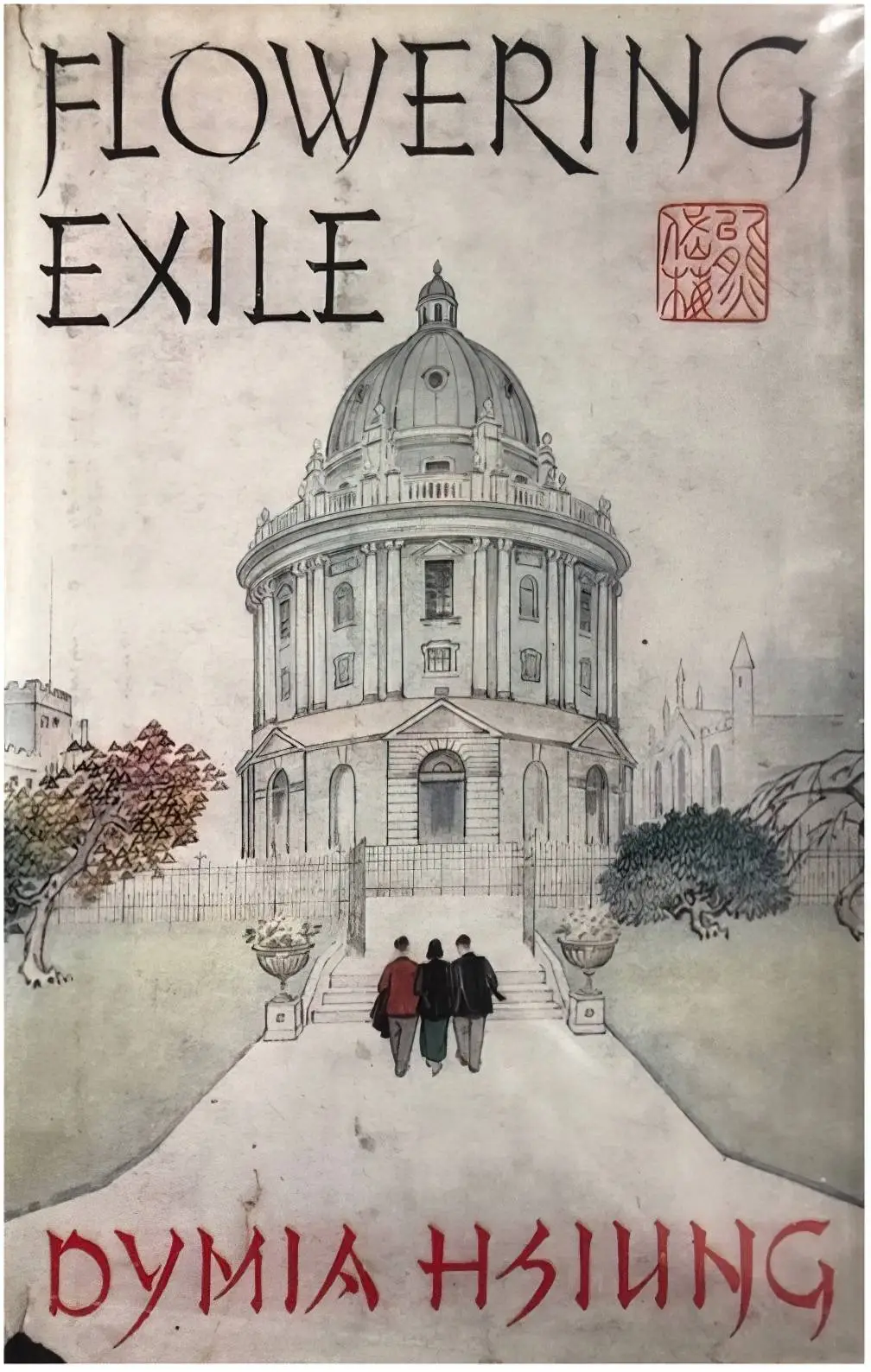

蔡岱梅,熊式一的配偶,其作品亦颇受瞩目。1952年,她所著的自传体小说《海外花实》问世,书中详细描绘了熊家在英国战争时期的真实生活。

小说背景

1937年,罗先生与罗太太携三子启程,乘坐船只离开中国,抵达伦敦。《海外花实》描绘了他们抵达后不久,便遭遇了德国空军对伦敦的猛烈轰炸。这场轰炸迅速将战争的阴霾笼罩至他们的生活。

实际上,熊家的孩子数量超过了小说中所提及的四人,其中两名孩子目前暂居于江西蔡岱梅父母家中。由于战争导致的家庭分离,家庭成员被分散至各地,他们的生活充满了诸多不确定性。

生活挑战

英国生活对蔡岱梅来说充满挑战。她需要自行烹饪食物,尽管她来自一个富裕家庭,父亲是南昌知名的教育家和藏书家。在国内,她从未有过烹饪的经历,但现在她必须学会独立处理所有事务。

尽管如此,她在给丈夫的信中仍不禁表达不满。她提到丈夫出身贫寒,却偏爱与那些家境优渥的年轻人交往。这种抱怨同时也反映了她对丈夫交友态度的困惑。

人物塑造

沈双指出,《海外花实》描绘了英国留学生家庭的构建历程,这一过程伴随着诸多牺牲。蔡岱梅不仅在生活实践中付出了代价,在小说创作中也较少关注自身。

傅一民在阅读《海外花实》时,发现小说中的人物与现实生活中的原型有着极高的相似度。书中描写的罗家朋友圈,与他们在过去的社交圈中的人物相吻合。

珍贵交集

改革开放初期,即七十年代末,一些海员抵达英国港口。蔡岱梅向他们提供了外婆的住址,海员拜访后,带回了一本英文版的《红楼梦》。这部作品由熊家的朋友大卫·霍克思翻译,它见证了他们与国内的深厚联系。

作者随丈夫迁往哈佛后,在东岸与熊德荑建立了深厚的友谊。每次会面,她都能了解到熊家故事的新进展,从而使这个家庭的故事更加丰富。

故事终章

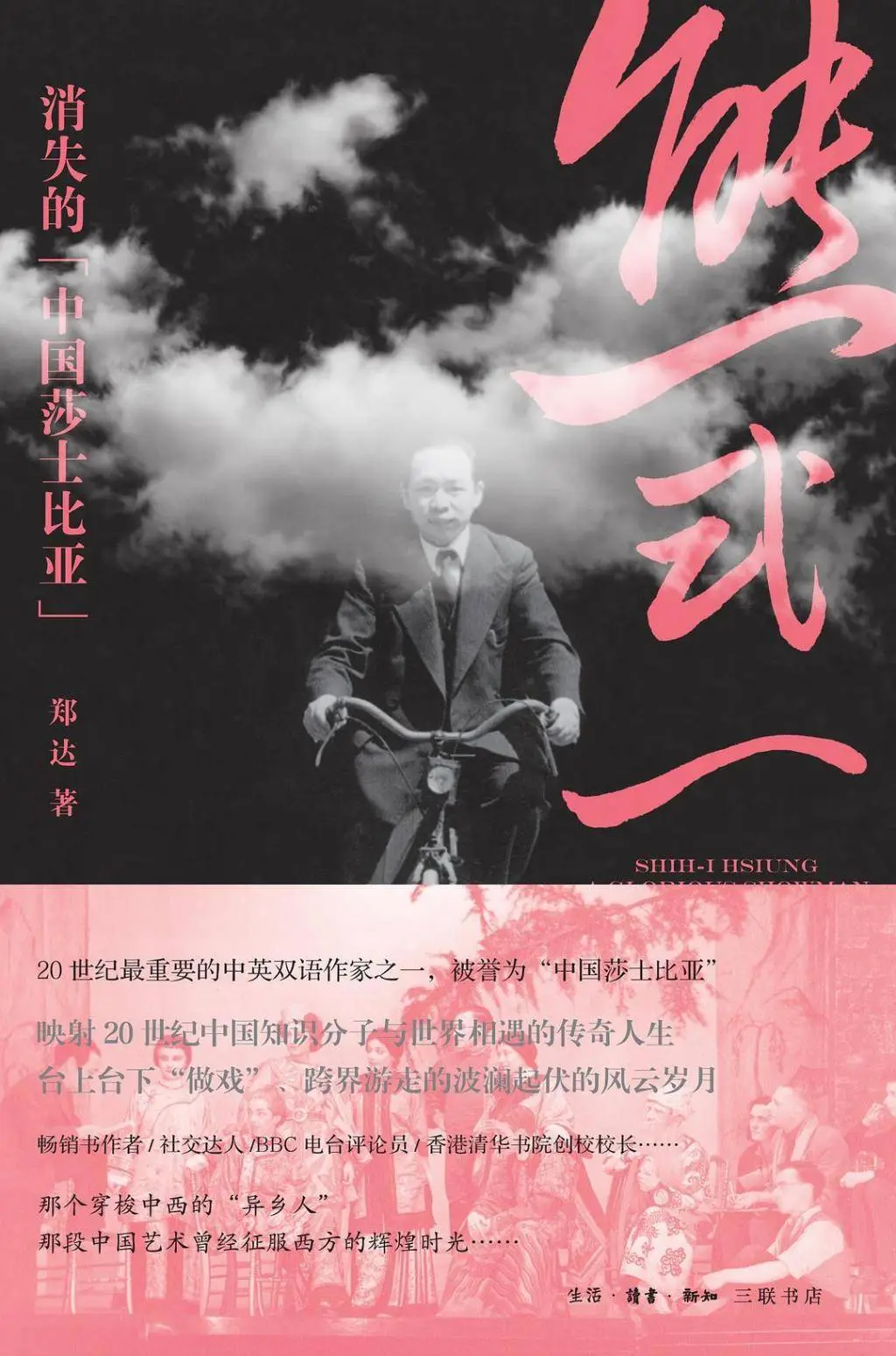

熊式一曾受朗诺之邀赴哈佛进行《王宝川》的演讲。观察其早年照片,阅读《侨居琐记》中熊伯母谈论其夫的文章,可以发现他并非始终身着中式长衫。

熊德荑与傅一民共同撰写的郑达传记附录后记中记载,熊式一在1991年访问北京看望后辈期间不幸离世,这一事件标志着该家族历史篇章的终结。