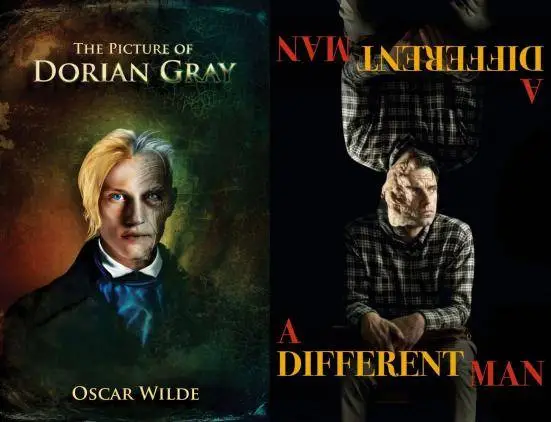

男性容貌歧视与自我物化

当前社会,男性正承受着审美规范的压迫。在电影《不同的男人》里,部分男性遭受外貌偏见,不得不通过整形手术来追求“更帅气”的形象。即便外貌有所改变,无论是原本患有皮肤病的外貌,还是整形后的英俊形象,这些改变都仅仅是为了迎合剧本角色的物质化要求。他们因此成为了自我物化的典型,不断陷入社会审美标准的束缚之中。

“平庸之恶”的多重体现

《不同的男人》及《某种物质》均揭示了“平庸之恶”的现象。影片中角色非但未抵制物化,反而愈发深陷其中,成为物化的同谋与助力。《艾米雷亚·佩雷斯》与《阿诺拉》同样未能逃脱社会束缚,最终成为牺牲品,突显了现实压力下人们的无奈与妥协。

科技反噬与人性探讨

科技在人类物化过程中引发的议题引人深思。《可怜的东西》中,贝拉被当作实验对象,其婴儿智商与成人身体的矛盾揭示了身体的新用途。尽管贝拉被视作“物品”,但她却展现出人性,真正令人同情的是那些试图操控她的人。这些决策背后是理性科学的产物,《不同的男人》甚至运用了高科技,看似完美无瑕,实则暗藏隐患。

特殊女性角色与绩效焦虑

英格丽,一位女编导,对审美和选角具有决定性影响力,她对男主角的指导如同男性对女性的控制,宣称“照我说的做,这是我的作品”。影片表面上探讨外貌焦虑,实则深层揭示了绩效焦虑。这种绩效标准在当代社会广泛存在,电影中的主角代表了大多数人的境遇,他们在面对资本、权力等压力时,暴露出所谓的“平庸之恶”。

顺从规则与悲剧结局

在资本主义与实用主义导向的社会中,个体往往倾向于遵循规则。以伊丽莎白为例,她通过科技手段将苏后塑造成美丽形象,在娱乐圈取得了成功。然而,她和盖最终都遭遇了悲剧,伊丽莎白变成了怪物,盖则沦为杀人犯,这一过程揭示了“丑陋——美丽——更加丑陋”的失败轨迹。由此可见,尽管短期内遵守规则可能带来利益,但从长远角度考量,其潜在危害不容忽视。

反抗与现实启示

电影展现了科技的力量,如《某种物质》中药物研发者身份的保密,科技的力量被巧妙地隐藏。我们不禁思考,如果主角没有选择平凡、没有迎合规则,又会如何。2025年的现实世界为我们提供了答案:不屈服于规则并非绝路,仍有成功的可能,这给予我们现实生活中的鼓舞。那么,在现实生活中,我们是否应该更加勇敢地挑战规则?