《在黑暗中舞蹈:美国大萧条文化史》一书,由莫里斯·迪克斯坦所著。通过心理分析的角度进行阅读,可以更深刻地理解其核心思想。作者致力于研究这一领域,其研究无疑具有很高的学术价值。这有助于我们更深入地挖掘美国大萧条时期文学所蕴含的深层意义。

一贫困文学传统中的心理因素

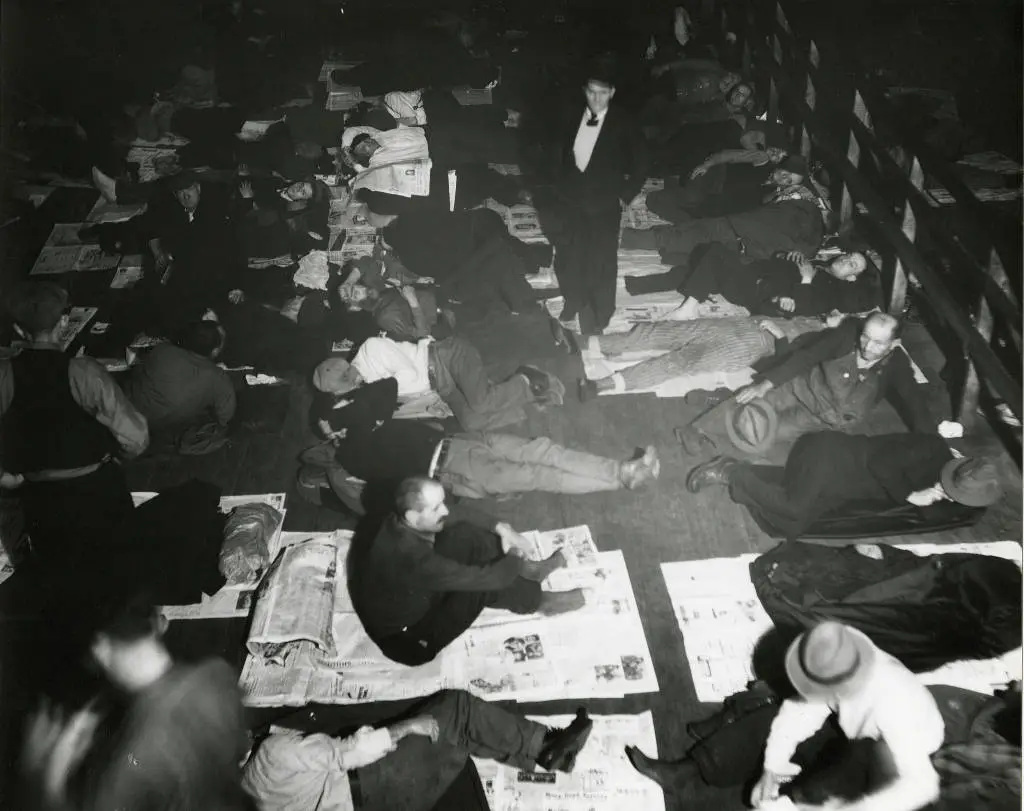

文学发展的历史长河中,“贫困文学”这一流派时而备受瞩目,时而隐于幕后。许多作品并未直接呈现贫困,如赫尔曼·梅尔维尔的一些不为人知的作品,以及流行文学中的都市奇谈,常常透露出一种好奇甚至猎奇的心态。1890年,雅各布·里斯的纪实作品也表现出类似倾向。在这些作品中,创作者与读者、贫困群体之间的心理隔阂有所显现。此类作品与单纯描绘贫困的文学作品有着明显的区别。

贫困文学在一定程度上变成了揭示社会阴暗面的作品,这一转变源于将贫困对象化的心态。创作者通常以旁观者的身份来观察贫困现象,即便在自然主义作品中,这种视角也常常伴随着对奇特现象的好奇心理。

出身贫苦的作家创作心理

20世纪30年代,美国遭遇经济大萧条,此时,众多出身贫困的作家崭露头角,其中包括迈克尔·戈尔德、亨利·罗斯和蒂莉·奥尔森等人。他们以父母艰难的生活为素材,展现了大萧条时期的社会状况。受个人经历影响,这些作家与贫困有着密切的情感纽带。他们的创作灵感来源于对父母困苦生活的深刻记忆和真挚同情。

该创作背景独特,与以往追求新奇的作品形成强烈反差。创作者并非只是旁观者,而是将个人或家族的真实贫困生活融入创作之中,展现了经济大萧条时期的艰难境遇。以罗斯的作品为例,它们更易触动那些有过贫困经历的读者。

斯坦贝克作品中的心理不同之处

斯坦贝克不将自己归类为社会现实主义者,其作品带有浓厚的神话元素。30年代,他的创作深受大众心理学的影响,如在《胜负未决》中,他对群体行为进行了细致剖析。他坚信群体拥有自主的生命力,有时甚至能吞噬个体的意志。

他的心理模式使得他在刻画人物时偏好理论化且典型化,这一特点可能导致人物塑造过程中出现若干问题。这种创作心态与现实主义作家有所不同,显现出其独特的价值和存在的不足。

作品的意识形态下的创作心理

当时文学创作中,若干作品从革命角度受到了审视。一些评论者对这些仅关注个人阶层生活而未挖掘革命潜力的作品提出了批评。中产阶级作者的作品明显受到了意识形态的深刻影响。

大众所赋予的意识形态需求不仅引发了创作中的偏差,还使得作品失去了文学本质的纯粹性。在创作过程中,作家承受的心理压力显著上升,他们必须既要保证作品的文学品质,又要满足意识形态的期待。

迪克斯坦的宽容心态背后

迪克斯坦对无产阶级文学持有较为宽容的态度,他认为这一文学领域应当包容更多元化的作品,诸如《安睡吧》及大萧条时期的纪实文献。此外,他坚决抵制对文学的排他性界定。

迪克斯坦基于对当时文学创作的全面把握,表现出一种包容的心态。这种态度与某些评论家的看法存在明显分歧。他意识到各类文学创作的独特价值,并坚决反对因外界因素而对作品进行局限性的分类。

福克纳特殊创作心理分析

福克纳在文学创作中未融入社会学及纪实风格,这一特点可能源自其保守的政治立场和地域观念。尽管存在这一差异,迪克斯坦仍旧将他视为社会小说作家之一。

迪克斯坦的研究指出,福克纳的作品中包含着从多角度观察社会的价值。尽管福克纳可能有意回避当时的社会现实,但他的作品依然蕴含着丰富的社会内涵。这一发现对于深入理解福克纳的创作态度具有关键意义。

读者朋友们,您是否认同从心理学的视角来解读这部作品的文学内涵是较为恰当的手段?我们热切期待您在评论区分享您的观点,并诚挚邀请您点赞及转发。