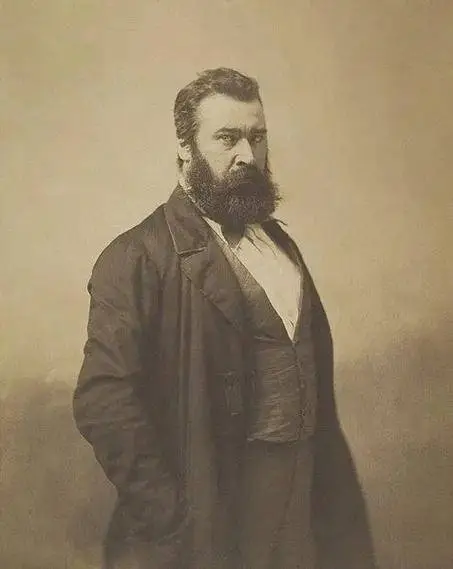

米勒家庭境遇不佳,但他热衷于阅读,对《圣经》的拉丁文译本和维吉尔的著作尤为着迷。这样的经历虽平凡却独树一帜,为其艺术道路奠定了基础,宛如在贫瘠之地播下希望的种子。他携带的独特艺术造诣和作品,让米歇尔深感震撼,充分显示出他成为杰出艺术家的巨大潜力。

家道中落中的阅读滋养

米勒尽管家庭经济状况不佳,却得以享受广泛的阅读资源。在早年,他接触了《圣经》的拉丁文版本以及维吉尔的著作,这些经历可能为他艺术创作的深度与风格奠定了基础。在19世纪的某个时期,米勒在这样的家庭背景下,通过阅读激发了无限的想象。他从阅读中汲取了艺术灵感,这些阅读体验仿佛是他绘画的密码,与他后来的深刻作品紧密相连。比如,他的画作中呈现的宗教气息,与对《圣经》的阅读有着紧密的联系。尽管家境衰落,但他并未放弃对知识和艺术的追求。

米勒的家庭环境孕育了他对阅读的浓厚兴趣,这体现了他个人的坚韧不拔。在当时法国的艺术爱好者群体中,这种特质显得尤为突出。与此同时,许多与他同龄的人可能因生活重压而放弃了艺术梦想,但米勒却沉浸于书籍的海洋,即使在逆境中,他也未曾停止寻找通往艺术之门的途径。

巴黎经历的痛苦与收获

在巴黎,米勒体验了身心不适。当地的生活环境与道德风气让他感到不适,但卢浮宫中的油画和素描却强烈地吸引了他。这一事件发生在19世纪法国巴黎的特殊时期。他的不适体现了艺术家在追求纯创作时面临的困难。同时,他在卢浮宫的沉浸也展现了艺术对其心灵的滋养。

这段经历充满痛苦与收获,成为他人生历程中的一个重要转折点。若非内心矛盾,他或许会继续在巴黎努力。但正是这种内心的冲突,驱使他做出了离开的选择。这一决定,是对其艺术生涯的深刻反思。他认识到,自己不能再这样自我消耗,迫切需要一个更为纯粹的艺术创作环境。

走向巴比松成为农民画家

米勒因承受了极大的耻辱,决定告别巴黎,转而投身于巴比松的农民画家行列。在此之前,法国画家们普遍倾向于与自然亲近。然而,在巴比松,米勒面临了两大挑战。首先是贫困的折磨,他一度仅剩两个法郎。其次是艺术风格的迷茫。在19世纪的巴比松,米勒一边与贫困作斗争,一边努力寻找适合自己的艺术风格。

尽管遭遇重重挑战,他始终保持初心不变。他决心将毕生精力奉献于艺术领域,这种坚定的意志推动着他不断前进。在此过程中,他遇到了人生中至关重要的朋友卢梭,卢梭的认可与助力为他拓展了艺术的新领域。

卢梭的帮助与艺术成名

卢梭对米勒的艺术才能给予了高度赞誉。他在巴比松地区大力推广米勒,提高了米勒在艺术爱好者中的知名度。在18世纪某年(具体年份尚在核实中),卢梭与少数人联合购得米勒的作品,其中就包括卢梭自购的《施肥的男人》。此事他未曾对外公开,仅向米勒透露买家是美国人士。尽管当时经济压力较大,米勒仍逐步形成了自己的艺术主题和风格。至1855年,其作品《嫁接树木的农民》在巴黎国际博览会上获得显著成功,这一成就的达成与卢梭的支持密切相关。

卢梭的资助对米勒来说至关重要。它如同黑暗中的指引,帮助米勒走出了贫困和迷茫。卢梭不仅在经济上给予了米勒帮助,还在精神与艺术上给予了他鼓励。得益于卢梭的支持,米勒在艺术道路上不断前进,并取得了更多成就。

代表作的诞生与艺术成就

米勒于1857年创作了《拾穗者》,次年1859年又完成了《晚钟》,这两幅画作被誉为不朽杰作。他的作品呈现出一种独特的艺术风格。这些画作汇聚了他多年的生活感悟,同时展现了他对农民生活的细致观察和深刻理解。在19世纪的法国社会背景下,这些画作激起了观众强烈的情感共鸣。

他的看法独树一帜,他向威尔莱特阐述,每一幅风景画作都应给观众留下无限遐想的空间。在描绘内心世界方面,他与米开朗基罗存在相似之处,这种向往也在一定程度上影响了他的创作风格。在他的作品中,宗教元素得到了巧妙融入,给观者带来深刻的震撼。

对梵高的深远影响

米勒对梵高的艺术道路产生了重大影响。自1880年代开始,梵高立志追随米勒,立志成为一位“农民画家”。他倾注十年心血,不断模仿米勒的画作,累计超过百幅。在比利时遭遇挫折后,梵高转而专注于绘画,米勒的形象在他心中留下了深刻烙印。他将米勒视为如同父亲般的导师。从米勒的作品中,梵高感受到了人性的伟大与崇高,而米勒画作中的宗教情感,在他看来,如同庄严的管风琴。

自父亲去世后,梵高的创作中米勒的形象特征尤为突出。这种影响贯穿了他的整个艺术生涯,并从侧面反映出米勒的艺术作品和个人魅力具有持久的影响力。

米勒在逆境中的突破及其对他人造成的影响,是否触发了你生活中的某些思考?欢迎在评论区分享你的见解。此外,别忘了点赞并分享这篇文章。