在教育和学术领域,人员流动往往带来新的活力与增长潜能。毛淑德教授,身为清华大学天文系的首任系主任,其转至西湖大学的动向,已引发学术界的广泛关注。

毛淑德教授的个人情况

毛淑德教授,1966年11月诞生于浙江义乌。1988年,他完成了中国科学技术大学的学业。随后,他赴美深造,1992年于美国普林斯顿大学取得天体物理博士学位。在1999年之前,毛教授曾在哈佛-史密松天体物理中心和德国马普天体物理研究所担任冠名博士后。这些早期的学术经历为他构筑了坚实的学术根基。

毛淑德教授曾在多所国际知名高校任教。在2000年至2010年间,他于英国曼彻斯特大学的物理与天文系工作,并在此期间逐步提升了自己的职位。自2010年始,他担任中国科学院国家天文台星系宇宙学部主任。同时,他在清华大学亦曾担任关键职位。2014年10月,他被任命为清华大学的教授。2019年,毛教授成为清华天文系的首位系主任,这一职位一直保持至2025年1月。

加盟西湖大学情况

2025年开年,毛淑德教授正式加入西湖大学,成为该校的一名全职教师。与此同时,他被任命为天文学领域的讲席教授,并肩负起筹备中的西湖大学天文系的首任系主任重任。此举无疑将为西湖大学带来一系列积极影响,对天文系从筹备阶段到发展过程中的关键环节提供重要的指导和推动作用。

毛淑德教授的加入,为西湖大学在天文学领域的声望带来了提升。他丰富的任职背景和深厚的学术功底,成为吸引天文领域人才和资源的重要条件。

学术成果回顾

自1988年起,毛淑德教授投身于理论天体物理领域的研究。他深入探究了多个重要课题,如系外行星的发现、伽马射线暴的观测、引力透镜现象以及星系运动学等。在2007年,他荣获了洪堡基金会的Bessel研究奖,这一奖项有力地证实了他卓越的研究才能。

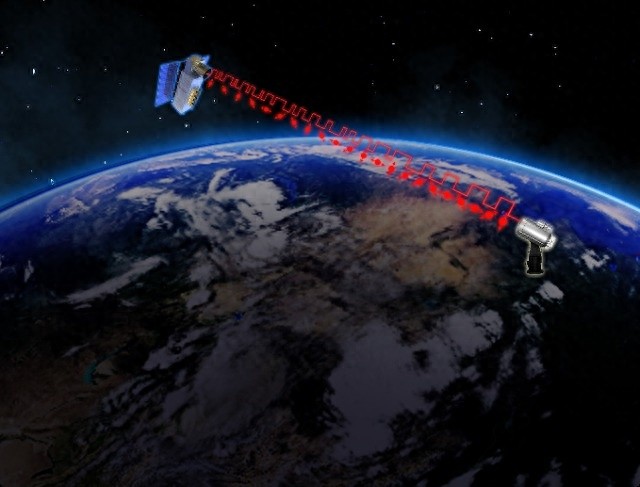

他在学术领域取得了多项突破性成果。比如,他创造了一种依托微引力透镜效应的新技术,用于搜寻系外行星。截至目前,此技术已成功辨认出超过200颗系外行星,对罗马卫星和中国ET卫星的科学任务执行发挥了至关重要的作用。

提出的重要新方法

毛淑德教授在系外行星探测领域采纳了新颖技术。他进一步提出利用引力透镜效应探测暗物质子结构的方法,并据此制定了限定暗物质特性的新策略。这一方法对暗物质研究产生了重要推动作用。

他与同事对基于冷暗物质理论的盘星系形成模型进行了更新。这一系列研究采用了新颖的方法,并取得了显著成果。这些成果在天体物理学领域的发展中扮演了重要角色,并具有深远的意义。

目前研究兴趣领域

毛淑德教授当前的研究兴趣广泛,包括系外行星探测、动力学研究、引力透镜效应、星系动力学和时域天文学等多个重要领域。他的深入探究对于西湖大学新研究项目的推进具有重要意义,同时也有助于培养相关研究人才。

他的研究专注于天文学,这一领域正是学术界目前的热点和前沿。随着大量新成果的相继出现,人类对宇宙深层秘密的探究也在持续深入。

学术交流融合的展望

毛淑德教授的转任可能增进清华大学与西湖大学在天文学领域的学术交流。通过毛淑德教授的社交网络,西湖大学与清华大学在天文教学与科研方面有望实现更密集的合作与沟通。

此类交流在人才培养及学科发展领域产生正面影响,且可能对提升我国天文学界的整体进步和交流合作起到推动作用。

毛淑德教授的加盟,有望推动西湖大学在天文学研究方面取得重要突破。我们期待在评论区看到您的观点。此外,欢迎点赞并分享本文。