当前,众多人正面临困境,此时电影所讲述的故事或许能激发人们的思考。这不仅涉及电影的内容,还关联到创作者对现实生活的洞察与思索,这一点值得深入分析。

职场妈妈的失控

电影里的母亲原本是职场佼佼者,生育后对生活的掌控感丧失。这种现象并非少数,在现实生活中,众多女性在育儿后面临职业与生活平衡的挑战。以某些大城市为例,众多职场母亲因孩子照顾不周而感到压力重重。在时间分配上,职场工作通常需要8至10小时,而育儿时间则需额外压缩。

这种转变标志着从有序到混乱的状态,凸显了生育对女性生活的深远影响。以往平稳的生活路径,在孩子出生后可能经历剧烈的转折。

人物的对比呈现

春和之家,其父在影视作品中常隐去身影,与刚毅的母亲构成鲜明对照。现实生活中,此类家庭模式亦不鲜见。据一些家庭调查数据表明,部分家庭中,父亲投入育儿的时间极为有限。

该设定揭示了母亲独自承受生活重担的情形,凸显了母亲的坚强,同时提升了角色的悲剧感和影响力。

感情面临的阻碍

在电影中,角色在情感关系深化时可能会感到恐惧。与现实生活中众多残障人士相似,他们在情感领域常遭遇诸多挑战。当他们试图突破个人界限时,必须承受来自外界的注视和评价。据数据显示,残障人士在社交和恋爱过程中遭受歧视的比例超过三十个百分点。

这种阻碍显著干扰了他们对爱情及未来生活的追求,导致感情进程多波折,充满疑虑。

不完美的母亲形象

电影所呈现的母亲角色并非毫无瑕疵,她们也会产生放弃的念头。现实生活中,母亲们面临的情况亦是如此。以一位产后母亲为例,她在照看孩子身体感到极度疲惫时,也曾有过不理智的念头。

展现这些不足之处更能反映真实,使观众认识到母亲同样身为凡人,同样拥有不足,并非总能无保留地付出。

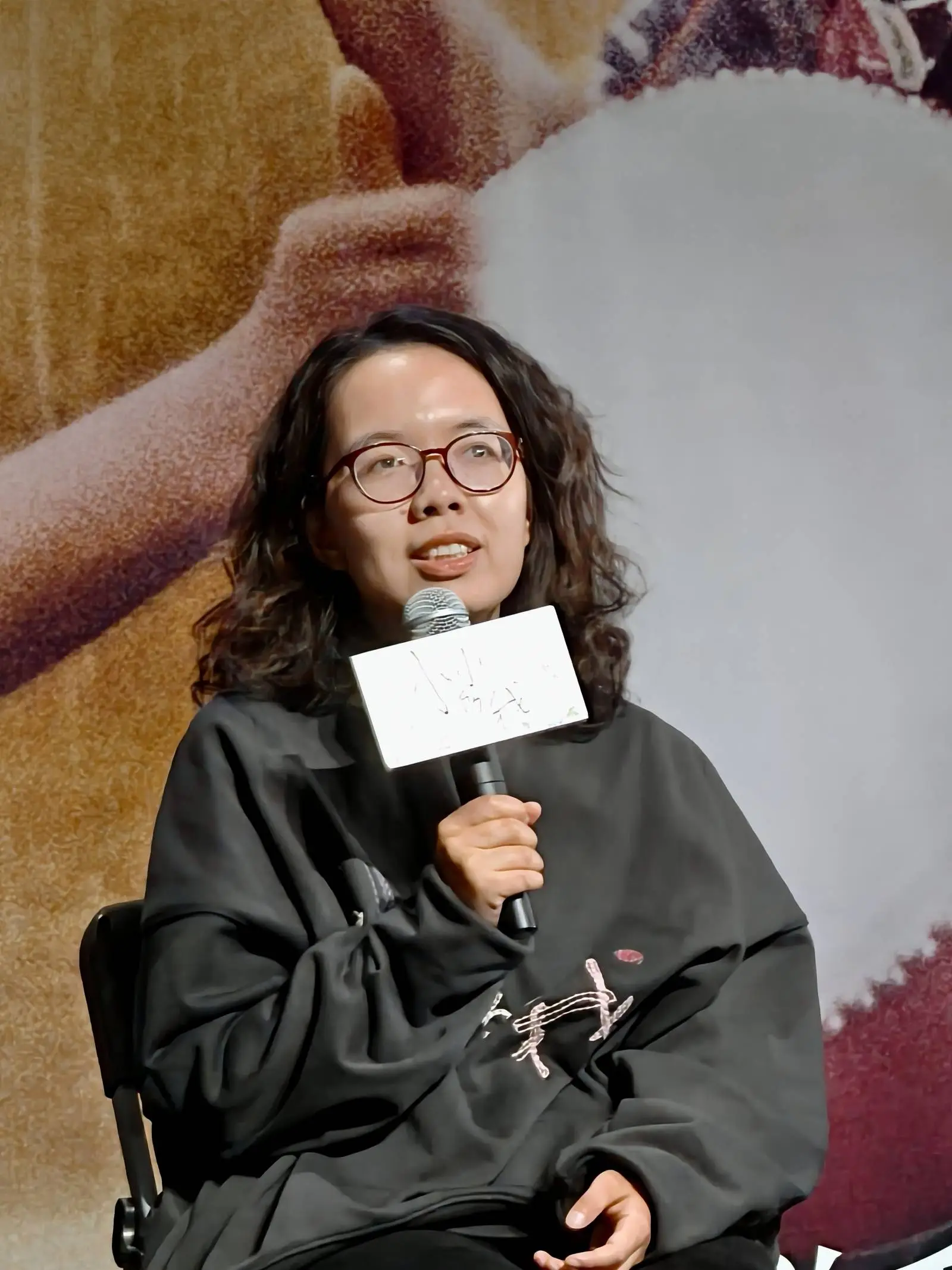

角色选择与观众反应

电影中的人物设定可能触犯观众,如《我的姐姐》等影片所示。创作者坦言,角色并非完美。近期,众多影片开始展示这类真实却可能引起争议的角色形象。观察观众反馈,此类争议往往占观影体验的约四成。

这一现象体现了观众与创作者在观念上的冲突,同时也表明了现代电影创作在表现丰富人性方面更加大胆。

电影的社会意义

电影行业推动了社会对特定群体的接纳。在社会中,众多群体,如残疾人士及其他特殊群体,亟待关注。为他们设立合适的社会地位,对于社会融合与进步至关重要。同时,相应的社会福利及扶持政策亦显现出对这一需求的重视。

这些群体是社会发展的必然组成部分,我们应予以接纳,而非强迫他们与主流社会强行融合。

如何看待电影通过展现人物内心变化来映射社会问题?欢迎点赞、转发本篇文章,并在评论区分享您的观点。